文 | 李瑛 曹楚南 林海潮 中國科學院金屬腐蝕與防護研究所 金屬腐蝕與防護國家重點實驗室

掃描隧道顯微鏡(STM)的問世將人類帶入知之甚少的微觀世界,使人類直接觀察到了多體系中材料表面的分子和原子。與其它表面分析儀器相比,掃描隧道顯微鏡避開了其它表面測試儀器真空測試環境的限制,在大氣中即可直接觀察到材料的表觀特征,且分辨率水平方向可達 0.1nm, 垂直方向可達 0.01nm, 使表面科學研究真正進入分子、原子水平。不僅如此,STM 可在液體環境中工作,Sonnelseld 和 Hansman 將恒電位儀與 STM 聯用獲得成功,使 STM首次原位觀察到材料 / 溶液界面狀態變化,成為又一個原位研究材料電化學反應過程的有力武器。目前 STM 已在材料科學、生命科學、化學、物理等各領域得到了廣泛的應用。本文從 STM 的基本工作原理出發,以本實驗室利用 STM 在電化學腐蝕的微觀機制研究中所獲得最新研究結果為例,重點介紹 STM 在腐蝕電化學領域中的應用,指出其在該領域研究中存在的問題、解決的辦法和未來的發展趨勢,拋磚引玉,讓更多的科技工作者認識和掌握 STM, 使其在腐蝕電化學研究中發揮應有的作用。

一、工作原理

STM 是利用量子化學中的隧道效應。將原子線度的極細探針和被研究物質表面作為兩個電極,當樣品與針尖的距離非常接近時(通常 <1nm), 在外加電場(偏壓 Vb)的作用下,電子會穿過兩個電極之間的勢壘流向另一個電極,產生隧道效應,隧道電流(I)與針尖和樣品之間的距離(s)、樣品與探針的平均功函 (φ) 及所加偏壓 (Vb) 存在下述函數關系 :

![]()

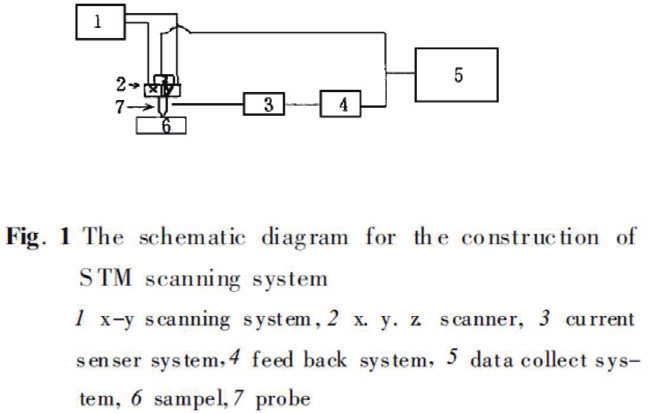

受隧道效應的限制,STM只能獲得導體、半導體材料的表面形貌特征,對絕緣體無能為力。STM 的系統組成見圖 1. 即 STM 是利用能精確控制三方向位移的壓電陶瓷器件(X、Y、Zscaner)、配以適當的控制線路(currentsensor,feed back system), 將所獲電信號轉變成物質的表面形貌信息。STM 的測量方式有兩種,一種稱為恒電流模式,利用反饋電路控制隧道電流恒定,掃描過程中探針在垂直于樣品方向的高低變化即反映出樣品表面的起伏,將針尖的運動軌跡繪制成圖即獲得樣品表面三維形貌。此種掃描模式適用于表面起伏較大的樣品;另一種為恒高度模式:即控制針尖高度恒定,通過隧道電流的變化獲得材料表面態密度的分布,進而分析材料表面的原子結構。此模式只適用于起伏≤ 1nm 的樣品,即具有原子級平面的樣品。

二、STM 在腐蝕電化學研究中的應用

掃描隧道顯微鏡在大氣條件下即可提供材料表面亞微觀和微觀范圍內的形貌結構特征,對于一般的腐蝕金屬電極,STM 可反映其腐蝕前后及腐蝕過程中的形貌特征,而對于單晶電極,STM 可獲得單晶表面的原子級結構特征,不僅如此,掃描隧道顯微鏡可以在液體環境中工作,將 STM 與雙恒電位儀連用構成電化學掃描隧道顯微鏡(ECSTM), 它可原位(insitu)觀察腐蝕過程中及電位控制條件下材料表面的形貌特征,從而為腐蝕電化學機制研究提供第一手微觀證據。STM 的出現使腐蝕電化學的研究由測量腐蝕過程中電極電位與電流相互之間以及隨時間的變化關系進入到直接觀察腐蝕過程中材料 / 溶液界面的結構變化,使這項研究真正進入到亞微觀、微觀領域。

1.利用STM研究腐蝕金屬電極的微觀結構與其陽極溶解行為的關系

材料科學的發展很大程度上依賴于對材料性能與其成分及顯微組織之間關系的理解程度。同樣,探討金屬材料的微觀結構與其電極過程的關系可為腐蝕電化學理論研究以及改善材料的耐蝕性能提供最直接的證據。掃描隧道顯微鏡可清楚地探明金屬電極的微觀結構及腐蝕前后微觀結構的變化,是研究材料微觀結構與其腐蝕行為關系的有力工具。

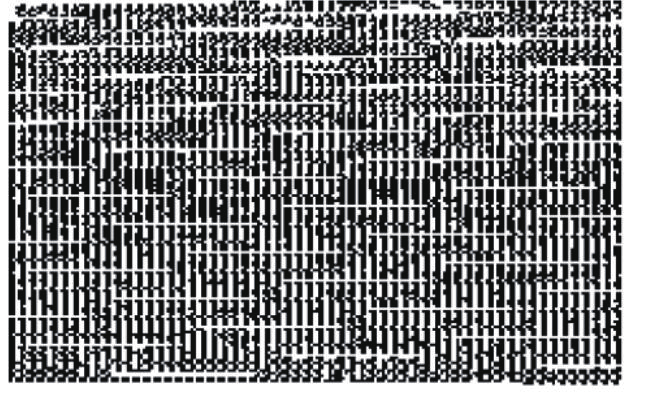

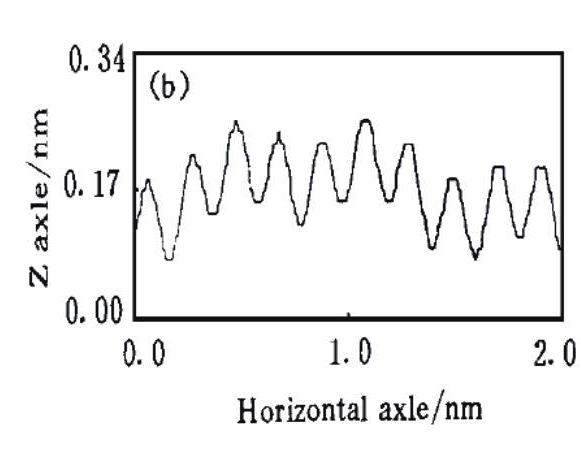

Bard 研究小組利用 STM 觀察了金屬鎳在開路電位區、陽極溶解區及鈍化區的表面形貌,對 Ni 在不同區域的腐蝕行為進行了合理的解釋。Bockris 小組原位捕獲了高純鐵在硼酸鹽緩沖液中不同電位下鈍化膜的生長及反過程形貌圖,從微觀角度探討了金屬鈍化膜的形成機制。而本實驗室通過電化學研究結果表明,與同種成分的晶態合金不同,Fe 68 Ni10Si 12 B 10 非晶合金在 0.1molH 2 SO 4介質中發生活性溶解,不存在元素富集現象。利用 STM 觀察非晶合金的微觀結構(見圖 2), 發現微觀尺度下的非晶合金存在三原子周期,根據該結果提出了組成非晶合金的微觀結構單元。腐蝕時非晶合金是以這種結構單元為基本單位參與腐蝕,雖然合金組元的腐蝕活性不同,但在宏觀上表現為相同的腐蝕速度,從而得出了獨特的微觀結構決定了非晶合金的特殊的腐蝕行為的結論。

Fig.2 The morphology of amorphours alloy in atom scale(a)

and the result of linear scanning (b)

2.STM在輕質合金局部腐蝕行為研究中的應用

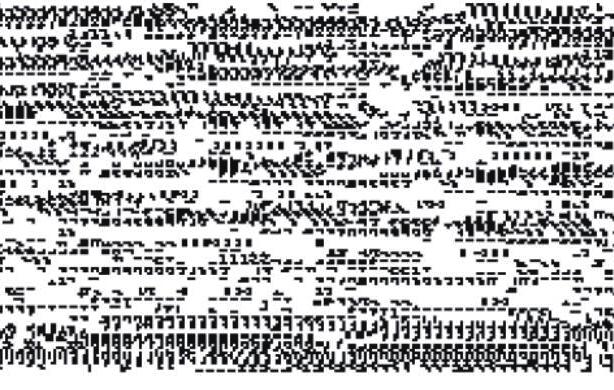

受材料本性及環境的影響,腐蝕金屬電極某處的腐蝕速度遠遠超出其它部位,材料發生局部腐蝕。觀察腐蝕金屬電極表面形貌可直接探討影響局部腐蝕發生和發展的因素,檢測局部腐蝕的發生和發展過程。掃描隧道顯微鏡為研究金屬局部腐蝕過程及影響因素提供了行之有效的方法。Bard 小組利用 STM 研究了雙相合金 Cu 3 Au 的反合金化過程,探討合金優先溶解時兩組分各自溶解行為及相互影響,并與電化學過程相對照,使該工作取得較大突破。圖 3 是本實驗室 STM 獲得的高純鎂及其合金在1.0mol/L NaCl 中的腐蝕形貌特征,通過此形貌斷定在該種腐蝕體系中兩種材料都有發生點蝕的傾向,但高純鎂耐點蝕的能力高于鎂合金。

Fig.3 The morphology of high pure magnesium(a) and its

alloy (b) after corroded in 1.0 mol/L NaCl (pH=11)

solution for 5 min

3.STM在金屬電極修飾過程中的應用

金屬表面修飾做為一種有效的防護措施,是一種與金屬腐蝕相反的過程,也是掃描隧道顯微鏡應用極廣的研究領域。利用 STM 可直接觀測沉積物在腐蝕金屬電極表面的沉積過程,進而探討電極表面的微觀結構及各種添加劑對沉積過程的影響。Bard 研究小組探討了銅及吡咯等在鉑電極上的沉積過程,借助電流 - 電位曲線,與電化學行為相結合,探討了兩種物質的不同沉積機制及影響因素。圖 4 是利用 STM 獲得的金屬鉍在碳鋼表面生長過程形貌圖,可以看出,經 1h 沉積后碳鋼表面最高處與最低處的相對高度差降低,說明表面形貌趨于平坦,且碳鋼表面出現了大小在幾十納米的顆粒狀物質,而經 20h 后,碳鋼表面出現了大面積的晶面,待至 27h 后則可看到大的晶粒狀物質,因此可以推斷:金屬鉍是以顆粒形核后再經二維生長形成晶面的方式在金屬表面沉積,此圖為研究金屬鉍的生長機制提供了直接的證據。

Fig.4 The process of the bismuth deposited on the carben

steel (a)bare steel ,(b) 1 h,(c) 20h,(d)27h

4.STM在緩蝕劑緩蝕機制研究中的應用

緩蝕機制的經典研究方法為電化學方法和譜學方法,在此方面本實驗室已做了大量的理論研究工作,根據電化學測量結果,通過吸附等溫式擬合及分析陰、陽極極化曲線,間接推斷出緩蝕劑的微觀緩蝕機制;而 STM 提供了緩蝕劑與金屬電極形成的緩蝕界面的原子、分子尺度形貌結構特征,可直接觀測緩蝕劑分子在金屬電極表面的吸附方式,從而使緩蝕劑的理論研究工作向分子、原子水平邁進。如通過 STM 觀察發現不同濃度時有機胺在緩蝕體系中存在狀態不同(見圖 5), 隨有機胺濃度的增加,有機胺存在方式將由單體向膠束形式轉變,從而有機胺的緩蝕機制改變。

Fig.5 The typical or ganic amine micelle on amorphous alloy

(a)tetracycline,(b) strick,(c) transition,(d) flat

而成相膜型緩蝕劑 5- 氨基 -2- 巰基 -1、3、4 噻二唑(AMT)在金屬銅表面的 STM 觀察結果發現(見圖 6),AMT 在金屬銅表面形成保護膜,此膜以網狀形式將金屬銅覆蓋,配以譜學測量技術,提出了保護膜相應的分子模型。

Fig.6 The morphology of bronze after treament with AMT

(a) scan scale 500×500,(b)scan scale 100×100

三、STM 在腐蝕電化學研究中的局限性

掃描隧道顯微鏡的出現為腐蝕電化學機制研究提供了豐富的信息,使腐蝕電化學理論研究工作再度深入和發展,但目前仍沒有一種方法可以解決腐蝕電化學研究中的所有問題,都存在一定的局限性。掃描隧道顯微鏡也不例外。

(1)STM 只能觀察材料的表觀形貌,不能給出帶有類似定性分析的結果,它只能分析已知體系,對未知體系無法給出全新的認識。

(2)STM 對電極表面觀察部位的選取帶有任意性。STM 的分辨率與其掃描范圍有關,掃描范圍大,分辨率低,很難達到原子級水平。而若想獲得原子級圖像,所選的掃描器的范圍應很小,一般為1μm, 則其取點往往具有盲目性,所獲結果有時不具有代表性。因此,在腐蝕方面的研究還往往限于單晶、非晶這種表面物理、化學性質均勻的電極材料,這使理論研究與實際體系的距離較遠。

(3)掃描隧道顯微鏡在液體環境下測量時,探針與樣品之間的法拉弟電流目前雖已找到了有效的控制方法,但在某些條件下,探針發生電化學反應或參與腐蝕金屬電極反應;另外,STM 要求電化學體系相對穩定,無氣體生成,不發生急劇的溫度變化等,從而使 STM在這些區域的測量成為禁區,限制了STM 的應用。

四、未來與展望

上述問題的存在必將促使人們從多角度出發,取其它測試手段之長,補STM 之短,使 STM 在腐蝕電化學研究中不斷完善,近幾年,除在基礎理論研究、樣品制備方式以及提高儀器本身精度等方面進一步開展工作外,STM 與其它相關技術手段的聯用,相互驗證,提高結果的可信度,將成為STM又一發展方向,這包括 STM 與譜學的聯用:如與傅立葉紅外光譜、與激光拉曼光譜等原位測量技術的聯用,與其它高分辨掃描電鏡、透射電鏡等表面分析技術的聯用等,使STM 長上“識別的眼睛”, 以對未知的體系給出全新的認識。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《中國腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62313558-802/ 010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網官方QQ群:140808414