6.2.2.1概述

“十五”期間,國家文物局組織實施了《全國館藏文物腐蝕損失調(diào)查》項目,這是新中國成立以來,首次針對國有館藏文物開展的文化遺產(chǎn)科技調(diào)查評估行動,歷時3年,耗資超千萬人民幣,在近5000名專業(yè)技術(shù)人員的共同努力下,基本掌握了全國館藏文物的現(xiàn)狀。調(diào)查結(jié)果表明,由于受到保護(hù)條件、保護(hù)設(shè)施、保護(hù)技術(shù)手段等多方面因素的制約,我國各類材質(zhì)的館藏文物,普遍存在不同程度的自然病害,藏品總數(shù)中有一半以上遭受了各種程度的自然腐蝕損害。館藏文物中保存基本完好的僅占49.34%,有50.7%、近745萬件館藏文物存在不同程度的腐蝕損害。其中處于瀕危腐蝕程度文物29.5萬余件(組),重度腐蝕程度文物213萬余件(組)。中度腐蝕程度文物501.7萬余件(組),分別占全國館藏文物總數(shù)的2.01%、14.52 %和34.13%,文物腐蝕損失狀況相當(dāng)嚴(yán)重。而最新情況是,2014年2月20日,在國新辦新聞發(fā)布會上,文化部副部長、國家文物局局長勵小捷介紹,據(jù)統(tǒng)計,受重度腐蝕的文物數(shù)量目前是230萬件,占館藏文物總量的16.5%。以甘肅省和青海省為例。青海省共有34家文博單位,現(xiàn)有館藏文物97903件,其中館藏金屬文物l1683件,占總數(shù)的14%。在1999年至2003年間,由于人為因素和自然原因造成的文物腐蝕損失數(shù)量約為8205件,由于庫房條產(chǎn)差、漏雨透風(fēng)等原因造成其中7612件文物受潮酥堿、粉化、脫落。甘肅省約有96家國有文物收藏單位,通過對金屬、陶瓷、壁畫等7類文物的調(diào)查,完成了41萬余件館藏文物的各項普查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計。其中,約有10%的館藏文物受到不同程度的腐蝕損失。文物腐蝕造成的文化和經(jīng)濟(jì)損失極為慘重!

造成館藏文物腐蝕嚴(yán)重的原因是多方面的。首先,館藏文物本體保護(hù)缺乏科技支撐,科研成果不能滿足館藏文物保護(hù)需求,造成館藏文物保護(hù)修復(fù)機(jī)構(gòu)設(shè)置不健全、館藏文物保護(hù)修復(fù)指導(dǎo)性論著匱乏、保護(hù)修復(fù)材料研發(fā)落后;其次,經(jīng)費投入嚴(yán)重不足,館藏文物保護(hù)缺乏資金支持,造成文物保存環(huán)境普遍較差,不能為文物提供一個安全的保存環(huán)境;最后,文物腐蝕保護(hù)方面的專業(yè)人才嚴(yán)重缺乏,文物保護(hù)工作人員在專業(yè)、年齡方面分布不合理。綜上所述,文物腐蝕保護(hù)是一項任重道遠(yuǎn)的工程。

6.2.2.2文物的腐蝕

1.文物腐蝕的表現(xiàn)類型

廣義上的文物腐蝕破壞,稱為“文物病害”,是由于環(huán)境變化、營力侵蝕、人為破壞等因素,文物在物質(zhì)成分、結(jié)構(gòu)構(gòu)造、外貌形態(tài)上會發(fā)生一系列不利于文物安全或有損文物外貌的變化。不同的文物,病害表現(xiàn)形式、程度不同。文物的腐蝕類型多種多樣,以金屬文物腐蝕為例,主要的腐蝕類型包括:

(a)表面硬結(jié)物:文物表面的硬質(zhì)附帶物。

(b)瘤狀物:腐蝕產(chǎn)物或環(huán)境介質(zhì)在表面局部堆積、鼓包。

(c)層狀堆積:腐蝕產(chǎn)物、環(huán)境介質(zhì)在表面按不同顏色較平整地交替疊加。

(d)點蝕坑:由于小孔腐蝕造成的金屬表面一定密度、一定深度的蝕坑。

(e)粉狀銹:青銅中常見的銹蝕產(chǎn)物,分有害銹和無害繡。其中,有害銹含有活性氯離子,我們上面也提到,會給青銅器和鐵質(zhì)文物造成嚴(yán)重的腐蝕破壞。

(f)無害銹:對文物基本不產(chǎn)生明顯影響的穩(wěn)定銹蝕產(chǎn)物。

(g)腐蝕層覆蓋銘文:腐蝕產(chǎn)物將器物上的銘文或花紋遮蓋。

(h)通體酥解:金屬文物長期在有害銹的作用下,器物全部礦化。

(i)形體裂縫、變形、開裂、殘損:器物因機(jī)械作用(碰撞、擠壓)、應(yīng)力腐蝕等原因造成的損壞。

(k)人為損傷痕跡:人為在器物表面的劃痕、刻痕等。

與其他材料的腐蝕類似,文物腐蝕也同樣涉及到文物的材料、所處環(huán)境和材料與環(huán)境的交互作用三方面。金屬文物腐蝕是指金屬文物與環(huán)境發(fā)生化學(xué)、電化學(xué)作用而發(fā)生損壞的現(xiàn)象。藏在地下的文物,其腐蝕環(huán)境主要是土壤,土壤中的水分、氧氣含量、酸堿度、鹽類物質(zhì)含量、溫度、氧化還原電位等等,都會影響到文物的腐蝕;對于館藏文物和室外展示文物來說,大氣是它們的主要環(huán)境,影響因素有:溫度、濕度、光輻射、空氣污染物、害蟲、微生物作用;對于沉船內(nèi)的文物,水是他們的主要環(huán)境,水中的溶氧量、pH、溫度、流速、鹽度、微生物等等,都是文物在水環(huán)境中腐蝕的主要影響因素。

2.不同材質(zhì)文物的腐蝕

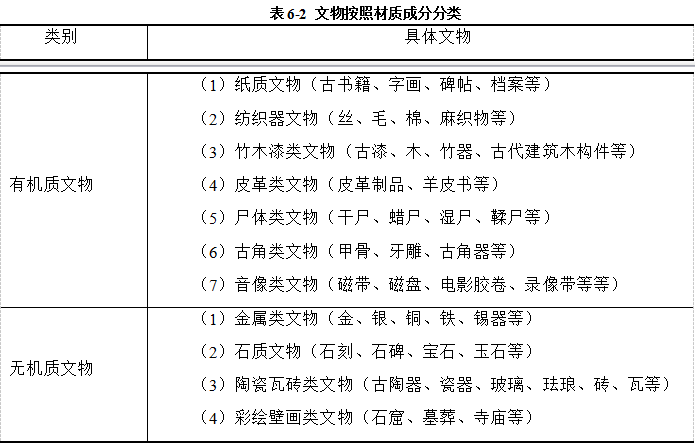

如果按照文物的材料來進(jìn)行分類,可以把文物分成有機(jī)質(zhì)文物和無機(jī)質(zhì)文物,詳見表6-2。

在這些文物的腐蝕當(dāng)中,最嚴(yán)重也是最容易喪失掉價值的便是金屬文物,而紙質(zhì)文物、木質(zhì)文物、石質(zhì)文物、紡織品文物、骨質(zhì)文物的腐蝕也需要我們多加關(guān)注。

1)金屬文物

(1)青銅器

人類在早期活動當(dāng)中,最早接觸并利用的金屬是銅,新石器時代晚期的先民們就開始利用銅制作各種用具。由于銅的材質(zhì)不夠堅硬,后來,人們在銅材中加入適量的錫或者鉛,形成了銅錫合金或銅鉛合金,這邊是青銅。青銅器的出現(xiàn),不僅改變了人們的生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)了人類社會文明的進(jìn)步,使人類社會完成了由石器時代到青銅器時代的轉(zhuǎn)變,同時也帶來了諸多的藝術(shù)價值。圖6-24展示的是著名的三星堆青銅面具,雖然經(jīng)過了一定的保護(hù)處理,但是我們從它的表面仍然能看出比較明顯的腐蝕,圖6-25展示的是春秋時期宋國的青銅戈,同樣,雖然經(jīng)過了周密的保護(hù)處理,但戈的表面仍然遭受了一定程度的腐蝕。這些青銅器代表著統(tǒng)治者所擁有的政治軍事權(quán)力,因此,對于青銅器的研究也必然會給我們揭開早期人社會的歷史提供諸多的線索。

銅、錫、鉛和青銅都具有較高的化學(xué)穩(wěn)定性質(zhì),其腐蝕實在一定條件下緩慢進(jìn)行的。潮濕環(huán)境的青銅腐蝕速度會加速,形成氧化銅和氧化亞銅這兩種腐蝕產(chǎn)物,而這種腐蝕產(chǎn)物對青銅表面具有保護(hù)作用,可以很好地阻止銅基體繼續(xù)被氧化。雖然潮濕氣體對青銅的腐蝕會形成保護(hù)層,但我們不能忽略氯離子的存在,氯離子是青銅器的破壞者,因為其危害性在于腐蝕反應(yīng)會在銅基體內(nèi)反復(fù)進(jìn)行。若青銅器被氯化物沾染出現(xiàn)淺綠色的粉狀銹,隨著氯離子的腐蝕蔓延、擴(kuò)散,會導(dǎo)致青銅器器物畸形、紋飾剝落、銘文模糊、器壁穿孔、粉化斷裂、酥癱毀壞。因此,對于青銅器的防腐蝕保護(hù),最主要的是排除氯化物的影響。

(2)鐵質(zhì)文物

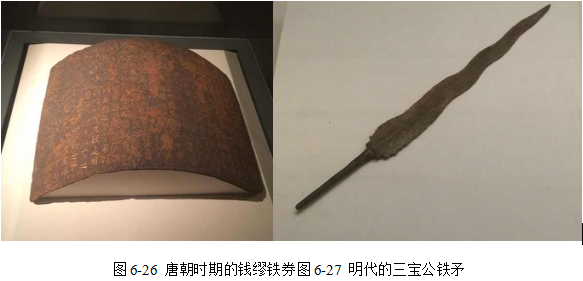

人類對鐵的冶煉技術(shù)應(yīng)用,使人類完成了由青銅器時代向鐵器時代的轉(zhuǎn)變,也加速了人類社會由奴隸社會向封建社會轉(zhuǎn)變的歷史進(jìn)程。我國的許多地方都保存于古代大型鐵質(zhì)文物,如滄州的鐵獅子,廣州的虎門大炮等等。由于鐵的化學(xué)性質(zhì)活潑,大部分鐵質(zhì)文物都受到了不同程度的腐蝕。圖6-26展示了唐代的鐵券,從圖中可以看出,鐵券表面的腐蝕情況是非常嚴(yán)重的。圖6-27展示了明代的鐵矛,其表面也存在較大程度的腐蝕。

鐵的腐蝕機(jī)理很復(fù)雜,一般來說,是電化學(xué)、化學(xué)、細(xì)菌腐蝕的綜合結(jié)果。鐵器在土壤中,收到酸、堿、鹽的影響,特別是收到潮濕環(huán)境中水及氧的水合和氧化作用,表面會產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),進(jìn)而導(dǎo)致銹蝕:

2Fe+O2+H2O→2Fe(OH)2 (6.3)

Fe(OH)2這種腐蝕產(chǎn)物,還會因為所處環(huán)境的不同、腐蝕時間的延續(xù)而生成其他不同的鐵的氧化物。

舉例來說,氯化物與鐵器會形成氯化腐蝕產(chǎn)物:

Fe+3Cl-→ FeCl3+3e(在水的作用下) (6.4)

而FeCl3會進(jìn)一步和水反應(yīng),形成氫氧化鐵和鹽酸:

FeCl3+H2O→Fe(OH)3+3HCl (6.5)

而鹽酸又會繼續(xù)和鐵反應(yīng),生成新的三氯化鐵:

2Fe+6HCl→FeCl3+3H2 (6.6)

我們發(fā)現(xiàn),與青銅器類似,這里面氯離子在酸性環(huán)境 下,也會使鐵的腐蝕循環(huán)地進(jìn)行,從而導(dǎo)致鐵器的徹底損壞。

另外,鐵器在潮濕環(huán)境下如果遇到硫酸鹽、硫化物,也會受到嚴(yán)重的腐蝕破壞,產(chǎn)生硫化鐵、硫酸鐵等腐蝕產(chǎn)物。

(3)金器、銀器

金器和銀器在中國古代金屬當(dāng)中有著重要的分量,大部分被王公貴族使用,也是古代中國貨幣度量的一種器具。

金器在文物中可分為純金器和鎏金器。圖6-28展示的是鎏金器文物。純金的化學(xué)性質(zhì)是很不活潑的,在空氣中非常穩(wěn)定,不易腐蝕,只有與鹵素和王水反應(yīng)才會被溶解。因此來說,對于純金制品的文物來說,一般不需要特別的防腐蝕保護(hù),只要控制好氯離子環(huán)境即可。

金器的腐蝕主要來自于金和其他金屬的合金。如果在純金中摻入銅和鐵,則會產(chǎn)生許多腐蝕問題。摻入銅時會出現(xiàn)綠色的薄銹,摻入鐵時會出現(xiàn)紅銹。另外,首飾中的金合金會由于汗?jié)n引起晦暗并失去光澤,這是由于汗?jié)n當(dāng)中的元素硫和硫化氫所引起的。因此,在金合金文物的保護(hù)當(dāng)中,還要控制好環(huán)境當(dāng)中的硫元素。

而對于鎏金物來說,其腐蝕主要來自作為胎基的金屬。舉例來說,對于青銅器作胎基的鎏金物,由于銅銹的產(chǎn)生,會使鎏金層被頂浮在表明,稍有不慎,會使鎏金層脫落,從而會給鎏金物的保護(hù)帶來巨大的損失。

銀雖然也是一種化學(xué)性質(zhì)非常穩(wěn)定的金屬,但也存在一定程度的腐蝕。圖6-29和圖6-30所示的銀器文物表面都存在不同程度的腐蝕情況。而導(dǎo)致銀器腐蝕的原因主要有以下四點:

(a)銀本身的性質(zhì)。如由于加工冶煉等原因,使銀器中摻雜有Cu、Hg、Cl、Si等,會和銀之間形成微電池作用。

(b)環(huán)境溫度的變化。溫度升高、濕度變大均會加速銀器的腐蝕。

(c)光的作用。銀會吸收光當(dāng)中的紫外線,生成銀離子,同時紫外線會分解氧分子,形成活化態(tài)的氧。如果此時環(huán)境中有硫,則會加劇銀器的腐蝕。

(d)空氣中的微生物和污染物的作用。

2)紙質(zhì)文物

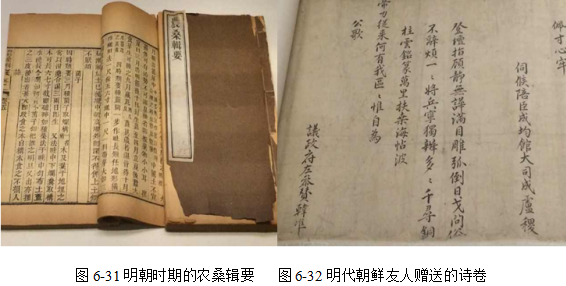

紙質(zhì)文物以書籍、繪畫、文獻(xiàn)、珍貴藝術(shù)品等形式,傳承者中華民族幾千年的文明。然而,隨著時間的推移,酸的作用、溫濕度劇變、光的照射、有害氣體的侵蝕、微生物的作用等等,都腐蝕掉紙質(zhì)文物,破壞掉這些文化遺產(chǎn)。圖6-31所示的紙質(zhì)書籍存在一定的腐蝕損壞情況,而圖6-32詩卷表面也存在一定程度的腐蝕。

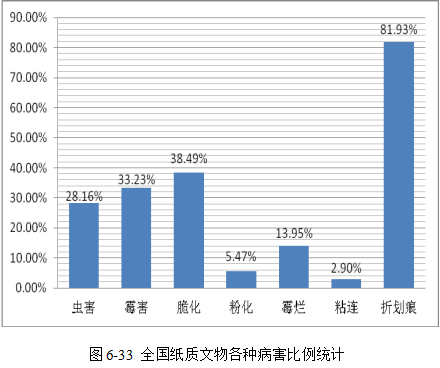

然而,紙質(zhì)文物的保護(hù)令人堪憂,“十五”期間文物局開展了“全國館藏文物腐蝕損失調(diào)查”,其中,調(diào)查報告中列舉了紙質(zhì)文物的各種病害統(tǒng)計,見圖6-33。從圖中可以看出,我們對于紙質(zhì)文物保護(hù)還存在諸多問題。

目前,國內(nèi)對文物保管用的包裝袋或包裝盒并沒有行業(yè)規(guī)范。對比美國,還是有很大的差距。美國規(guī)定保存文物的藏品箱、藏品柜,必須選擇不會散發(fā)出有害氣體的材料,同時也要具備非燃燒、非腐蝕性。而我國許多地方在保存紙質(zhì)文物時會使用木質(zhì)材料,這是不可取的。因為木質(zhì)材料中含有木質(zhì)素、過氧化物和植物油,當(dāng)這些成分分解時,釋放出的氣體會對紙質(zhì)文物帶來嚴(yán)重的腐蝕。

官方微信

《中國腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414