2025年5月7日,Nature 推出了一篇以中國科學院為研究對象,題為“Why China needs to review its approach to research evaluation(中國為何需要重新審視其科研評估方法)”的文章。作者為西安交通大學研究員、博導趙宇鑫。

文中指出,當前中國科研評價體系存在一個核心矛盾:一方面,科研機構大力鼓勵研究者遵循國際科學規范,積極參與國際科研合作與交流,在全球科研舞臺上展現中國科研實力;

另一方面,績效評估標準卻更多傾向于本土優先事項,諸如契合國家特定發展戰略需求、服務地方經濟社會發展等。這一矛盾讓眾多科學家,特別是處于職業早期的青年學者陷入迷茫,難以平衡兩種導向,規劃科研方向。 引發了不小的學術評價體系爭議。

中科院最新分區中,中科院把一些國內期刊提升到一區,而把享譽世界的高質量雜志降為二區。數十種國際知名期刊被降級,如:中國科學院院刊《中國物理快報》升至一級,全球納米科學領域的領先期刊《Nano Letters》卻被降至二級。

批評者將這些變化歸因于不透明的指標和學科重新分類,這種"升內降外"的調整模式,使得中國主辦的一區期刊數量從19種增至40種。這次升區,被一些人認為是中科院為了提升本土期刊的地位,鼓勵國內科研成果在本土期刊發表。但部分學者質疑其與國際主流評價體系存在偏差。

迫于對當前的評估框架的無奈,中國學者在選擇投稿期刊時仍傾向于迎合中科院排名,讓中國科研人員在發表論文時可能更傾向本土期刊。

盡管官方宣稱該分區旨在評估期刊的學術影響力并為機構研究管理策略提供信息,不應應用于評估個體研究人員,但在國內的現行學術評價體系下,分區明顯影響了科研人員投稿的選擇。例如,2015至2019年間被降級的期刊中,中國作者的論文數量下降了14.8%,這反映出科研人員對評價體系的適應性調整。相較于頂尖機構,這種趨勢在普通院校尤為明顯,普通院校的學者更可能為了職業發展而調整投稿策略。某985高校青年教師透露:"評職稱時,發1篇中科院一區抵3篇國際頂刊,選擇不言而喻。"

國際學術合作面臨潛在挑戰

中科院分區可能削弱中國學者與國際學界的聯系,并進一步阻礙頂尖人才來華從事自主創新工作。2023年《自然》子刊一項研究顯示,中國"千人計劃"引進人才中89%最終選擇留在海外。清華大學某特聘教授指出:"過度強調本土期刊評級,可能弱化與國際前沿研究的同步性。"這種趨勢可能形成雙向阻力:既影響中國學者參與國際對話,也降低頂尖人才來華開展原創研究的意愿。

中科院分區和JCR分區的顯著差異

一、中科院分區

中科院分區由中國科學院文獻情報中心(原中科院國家科學圖書館)編制,全稱為《中國科學院文獻情報中心期刊分區表》。該體系作為國內科研評價的重要參考工具,旨在基于期刊學術影響力對其進行科學分類,主要應用于國內科研機構、高校的學術評估場景。

中科院分區依據學科類別,將各領域期刊按近三年平均影響因子進行排序,并以階梯式標準劃定等級:前5%的期刊歸為1區,代表學科頂尖水平;6%-20%為2區,屬于高水平期刊;21%-50%為3區;剩余50%為4區,形成金字塔型的層級分布。

該分區表自2004年首次發布后持續優化,2019年推出升級版與基礎版并行過渡,2022年起全面啟用升級版,以更精準的評價體系適應科研發展需求。

二、JCR分區

科睿唯安(Clarivate Analytics)依托 Web of Science(WOS)數據庫的權威期刊引證數據,通過《期刊引證報告》(Journal Citation Reports,JCR)構建起全球廣泛認可的期刊評價體系。

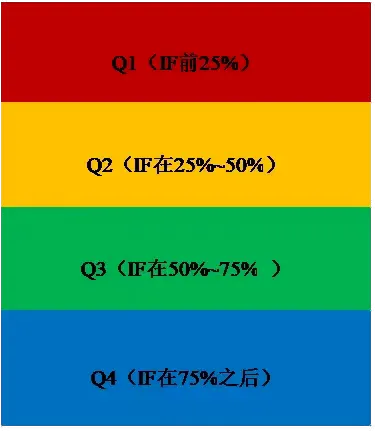

JCR將期刊分為176個學科。每個學科按影響因子排序均分為四區:前25%為Q1區(頂尖水平),26%-50%為Q2區(中高水平),51%-75%為Q3區,后25%為Q4區。等比例劃分使各分區期刊數量相同,為科研人員提供統一評估標準。

在學科劃分上,中科院分區采用“大類+小類”模式,設18個大類學科(如數學、物理、化學等),再細分若干小類(如物理分為“凝聚態物理”“光學”等),層級清晰。

JCR分區依托WOS數據庫,直接劃分176個精細學科,不設大類,對交叉學科包容性強,同一交叉學科期刊可同時出現在多個學科分區,精準反映期刊多元影響力。

JCR與中科院分區策略迥異。JCR依當期影響因子均分四區,每區占比25%;中科院呈金字塔型,1區僅占5%,2-4區數量遞增。中科院升級版以"期刊超越指數"取代單一影響因子,降低高分綜述期刊權重,提升評價準確性。

JCR 與中科院分區在影響因子計算年限上差異明顯。JCR 采用當期 1 年影響因子,突出期刊最新影響力;中科院計算前 3 年平均值,更強調影響力的長期穩定性,減少短期波動對分區的干擾。

JCR與中科院分區發布時間差異顯著。JCR分區每年6月公布,及時展現年度期刊影響力;中科院分區往年多在12月底發布,2025年調整至3月20日,以提升時效性,助力科研評估與投稿。

當 JCR 分區已成國際標配,中科院分區還有存在的必要嗎?

一種觀點認為,中科院分區意在突破單一影響因子評價局限。

僅以影響因子評判,冷門學科期刊易被低估,其非均衡分區模式可減少學科間不合理比較。另有學者指出,該分區的核心意義在于助力本土期刊發展、提升國際競爭力。

通過擴大中國ESCI期刊入選范圍,推動國內期刊提升國際知名度,助力我國掌握科研評價話語權。

但需明確,任何評價體系都存在固有短板。

科研成果的深層價值難以被期刊分區完全量化,許多重大理論突破與技術創新,恰恰源于科研人員跳出指標框架的自由探索。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414