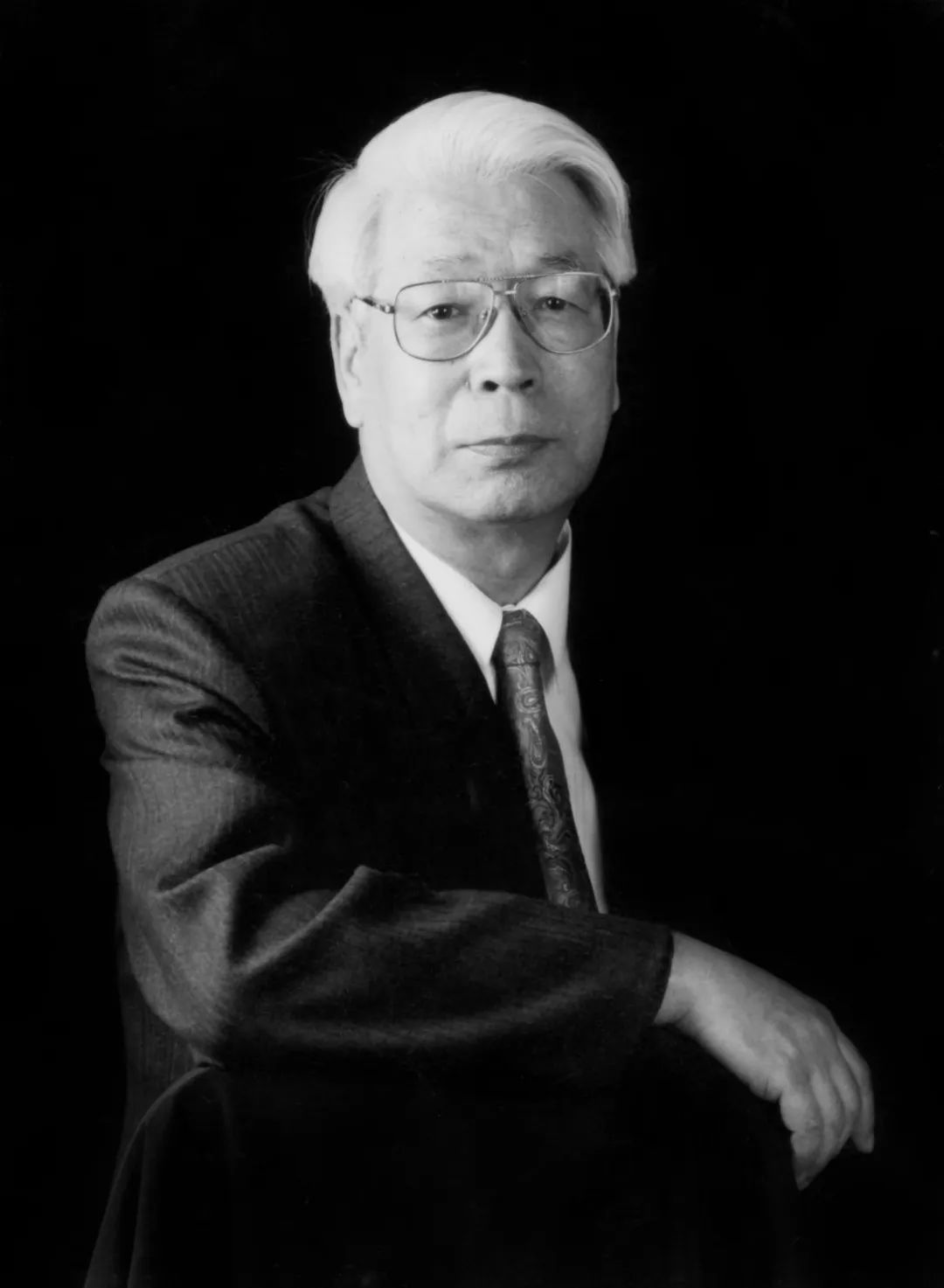

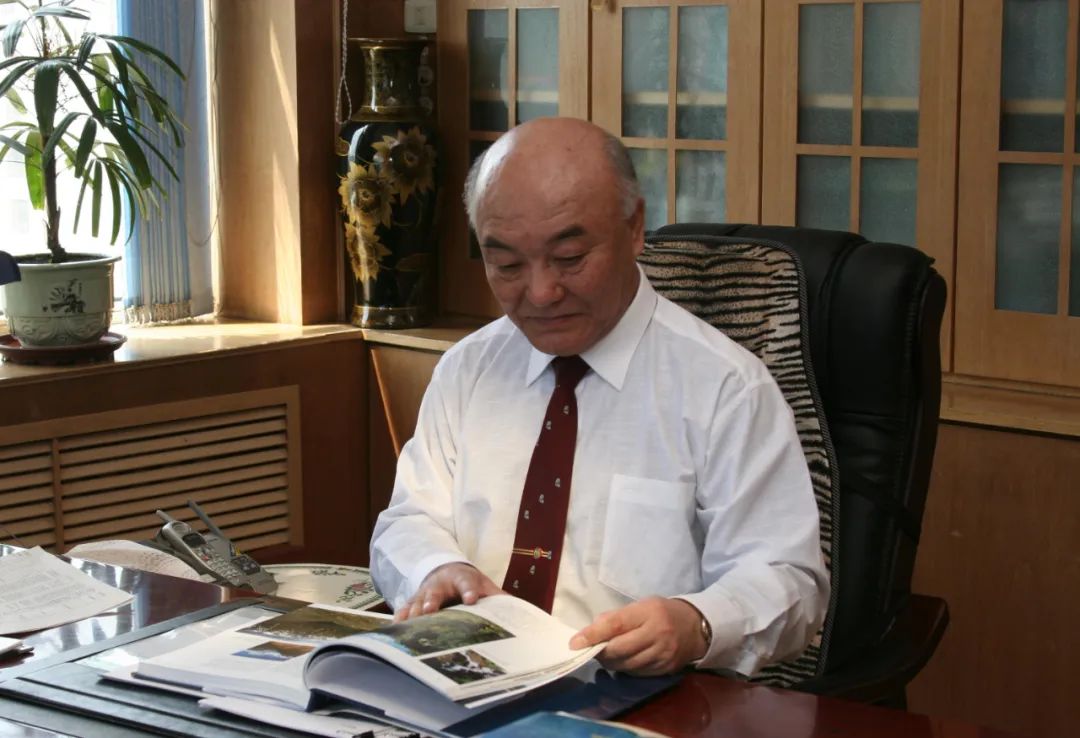

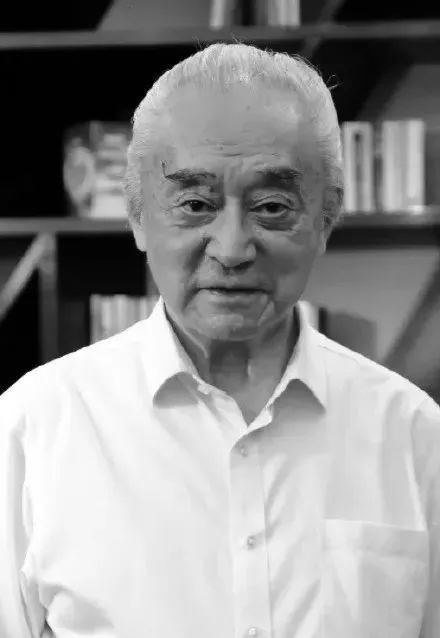

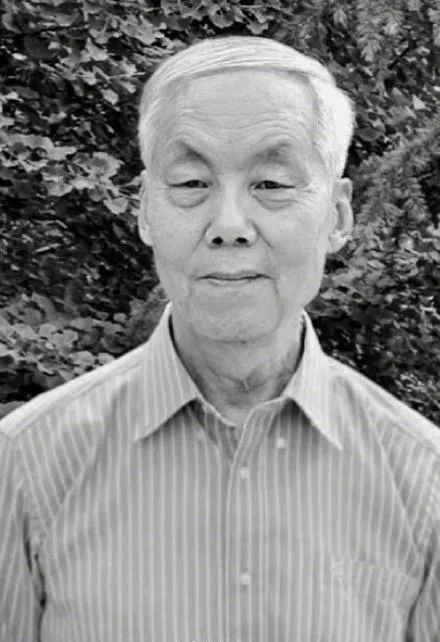

今天看到一個讓學妹特別生氣的帖子!正如評論區(qū)“廚子”說的:人可以立場不同,選擇不同,但是生而為人的底線還是要有的,不能什么喪盡天良的話都說! ====== 兩院院士,作為我國科學技術界、工程技術界的杰出代表,是國家的財富、人民的驕傲、民族的光榮。他們獻身科研,嘔心瀝血,這些“國之脊梁”,值得我們永遠銘記。 自12月21日以來,我國已有14位兩院院士與世長辭,僅在12月23日一天之內,就有5位院士隕落,令人惋惜!2022年,我國已痛別55位兩院院士。 送別 關肇鄴院士 中國共產黨優(yōu)秀黨員,中國工程院院士,我國著名建筑學家、建筑教育家,全國工程勘察設計大師,清華大學建筑學院教授、博士生導師關肇鄴同志,因病醫(yī)治無效,于2022年12月26日11時44分在北京逝世,享年93歲。 關肇鄴先生1929年10月4日生于中國北京,祖籍廣東省南海縣。1947年入燕京大學理學院就讀,1948年進入清華大學建筑系,早期接受梁思成和林徽因的親自指導,在中西建筑歷史理論和創(chuàng)作思想研究方面造詣深厚。1952年畢業(yè)于清華大學建筑系,后留校任教,1981年作為改革開放后清華大學建筑系第一批赴外訪問學者在7所美國建筑院校進行建筑文化交流,回國后,長期擔任建筑設計課程教學負責人,并先后開創(chuàng)“建筑評論”“建筑與國家尊嚴”等專業(yè)理論課程。1982年12月20日加入中國共產黨。1995年當選為中國工程院院士。2000年當選全國工程勘察設計大師,2005年榮獲首屆梁思成建筑獎。2020年,關肇鄴院士捐贈設立“關肇鄴獎學金”,用以中國未來建筑設計人才的發(fā)現(xiàn)與激勵。 幾十年來,關肇鄴先生在探索具有時代特征、民族和地方特色的新建筑方面取得高水平成果:發(fā)表論文、譯著等40余篇,著有《關肇鄴選集1956-2001》《關肇鄴選集2002-2010》《天安門廣場優(yōu)化改造設計研究》等著作專著;高水平建筑設計80余項,其中多項獲得國家、省部級獎勵。1989年他所主持設計的埃及亞歷山大圖書館國際建筑設計競賽作品獲得國際建協(xié)所授的特別獎,是我國建筑師首次在國際大賽中獲獎。由他主持設計的清華大學教學主樓、清華大學新圖書館、北京大學新圖書館、清華大學理學院建筑群、西安歐亞學院圖書館、桂林桂湖飯店入選新中國建國60年建筑創(chuàng)作大獎;清華大學新圖書館、清華大學醫(yī)學院獲得國家工程設計金獎;他重要代表性作品還有徐州漢畫像石博物館、河北省博物館、臺州市圖書館、中國工程院綜合樓、海南大學教學建筑群等。 吳承康院士 12月26日,據中科院力學所消息,我國著名高溫氣體動力學家,中國科學院院士,中國科學院力學研究所原副所長吳承康研究員因病醫(yī)治無效,于2022年12月25日21時59分在北京逝世,享年93歲。 吳承康(1929年11月14日出生于上海),祖籍河北灤縣。中國科學院院士。中國科學院力學研究所研究員,曾任中國科學院力學研究所副所長。高溫氣體動力學家,長期從事燃燒、燒蝕、等離子體技術等領域的研究工作。 吳承康先生是我國彈頭燒蝕防熱研究、低溫等離子體科學和燃燒科學界有重要影響力的學術帶頭人。他在燒蝕機理、人造衛(wèi)星回收方案、再入通訊以及燃燒基礎理論與工程應用等方面取得了一批開拓性成果,為我國的航天工程和能源科學做出了重大貢獻。1991年當選為中國科學院學部委員(院士),2003年獲何梁何利基金科學與技術進步獎。 王仲奇院士 12月25日,哈爾濱工業(yè)大學發(fā)布訃告,中國共產黨黨員、中國工程院院士、我國著名葉輪機械氣動力學專家、哈爾濱工業(yè)大學能源科學與工程學院教授王仲奇,于2022年12月25日因病醫(yī)治無效,在哈爾濱逝世,享年90歲。 王仲奇同志1932年6月29日出生于河北省唐縣,1956年畢業(yè)于哈爾濱工業(yè)大學渦輪機專業(yè),畢業(yè)后留校工作至今。1960-1962年在莫斯科動力學院學習,獲蘇聯(lián)科學技術副博士學位。1949年10月加入中國共產黨。1997年當選中國工程院院士。 王仲奇同志長期致力于汽輪機與航空發(fā)動機渦輪葉片氣動基礎理論與設計領域的教學和研究工作,是中國葉輪機械專業(yè)的創(chuàng)始人之一,提出了發(fā)動機彎扭葉片的三維成型理論和設計方法,取得了多項重要創(chuàng)新性成果,是中國彎扭葉片理論的奠基人和設計(計算)方法的開拓者。曾獲得眾多獎勵,包括國家自然科學獎二等獎、國家科學技術進步獎二等獎、國家科委科學技術進步獎二等獎、航空航天部科技進步獎二等獎。 王仲奇院士為我國熱力葉輪機械科技和教育事業(yè)奮斗一生。王仲奇院士的逝世是哈爾濱工業(yè)大學的重大損失,也是我國熱力葉輪機械領域的重大損失!沉痛悼念并深切緬懷王仲奇院士! 童坦君院士 12月25日,北京大學基礎醫(yī)學院發(fā)布童坦君院士訃告。北京大學基礎醫(yī)學院生物化學與生物物理學系童坦君院士意外摔倒受傷醫(yī)治無效,于2022年12月25日上午9時在北京大學第三醫(yī)院逝世,享年88歲。 童坦君教授,1934年8月出生,浙江寧波人,九三學社社員。1964年7月北京醫(yī)學院生物化學專業(yè)研究生畢業(yè)后,歷任本專業(yè)助教、講師、副教授、教授、北京大學衰老研究中心主任。1978年12月至1981年8月期間作為教育部公派52名我國首批訪美學者之一赴美留學。2005年當選中國科學院生命科學和醫(yī)學學部院士。 童坦君教授是德高望重的師者,同時也是勤奮創(chuàng)新的學者,雖然已是耄耋之年,仍舊在探索衰老奧秘的科研道路上默默無聞、兢兢業(yè)業(yè)的奮戰(zhàn)至最后一刻。童坦君教授這種為科學事業(yè)奮斗終生的學者精神值得每一位教育和科研工作者學習踐行并傳承發(fā)揚。 張金哲院士 12月25日,首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院發(fā)布消息,第七屆、八屆全國政協(xié)委員,中國工程院院士、我國小兒外科主要創(chuàng)始人、著名兒科醫(yī)學教育家、首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院張金哲教授因病醫(yī)治無效,于2022年12月24日17時03分在北京逝世,享年102歲。 張金哲1920年9月25日出生于天津,1946年畢業(yè)于上海醫(yī)學院,1947年進入北京大學醫(yī)學院附屬醫(yī)院外科工作,1950年在北大醫(yī)院建立小兒外科。1955年調入北京兒童醫(yī)院,歷任外科主任、副院長及首都醫(yī)科大學小兒外科教授。 張金哲是我國小兒外科的主要創(chuàng)始人,被國外同行譽為“中國小兒外科之父”,一生致力于小兒外科的臨床、教學、科研和預防工作,和同道帶領中國小兒外科事業(yè)從零起步,獲得長足發(fā)展,并在國際小兒外科界產生了一定影響,曾獲國際小兒外科最高獎項“丹尼斯·布朗”金獎。張金哲醫(yī)術精湛,從醫(yī)70余年,為萬名以上兒童操刀手術。他愛思考,勤動手,一生發(fā)明50余項,創(chuàng)建了多種簡便易行的方法,走出了一條具有中國特色的小兒外科道路。尤其是“張氏鉗”“張氏膜”“張氏瓣”等,大大提高了相關疾病的治愈率。 張友尚院士 中科院分子細胞科學卓越創(chuàng)新中心官網發(fā)布訃告,著名生物化學與分子生物學家,中國科學院院士,中國共產黨的優(yōu)秀黨員,中國科學院分子細胞科學卓越創(chuàng)新中心研究員張友尚先生因病醫(yī)治無效,不幸于2022年12月23日4時08分在上海中山醫(yī)院逝世,享年97歲。 張友尚先生1925年出生于北京,1948年畢業(yè)于浙江大學化工系,之后在湘雅醫(yī)學院、北京大學醫(yī)學院、蘭州醫(yī)學院任教。1957年考入中國科學院生理生化研究所蛋白質專業(yè)攻讀研究生,師從我國著名生物化學家曹天欽先生,從此踏上生物化學的研究之路。曾任中國科學院上海生物化學研究所副所長、分子生物學國家重點實驗室主任,先后在瑞士蘇黎世高等工學院、澳大利亞 Ludwig 癌癥研究所、英國倫敦大學 Birkbeck 學院、英國國家醫(yī)學研究院、英國約克大學擔任客座教授、科學顧問、訪問教授等職。2001年當選中國科學院院士。 在科學研究方面,張友尚先生治學嚴謹、堅持真理、遠見卓識,傾其畢生精力開展蛋白質結構與功能研究,貢獻卓著。他科研起步時已過而立之年,但在幾十年的科學研究實踐中,始終走在學科前沿,為國家生命科學事業(yè)發(fā)展傾注了大量心血。在他的積極推動下,我國成立了生命科學領域第一個國家重點實驗室——分子生物學國家重點實驗室,他也是我國最早提出將計算機引入生物學研究的倡導者之一。 蔣華良院士 據微信公眾號“中科院上海藥物所”12月24日消息:著名藥學家、中國科學院院士、中國民主同盟盟員、中國科學院上海藥物研究所原所長、研究員蔣華良先生因病醫(yī)治無效,于2022年12月23日15點54分在上海逝世,終年57歲。 蔣華良,1965年1月生,武進東安人,博士,研究員,博士生導師。他應用生物醫(yī)學、化學、數(shù)理科學、計算機信息科學等多種學科交叉的新方法和新技術,開展藥物設計、藥物靶標結構-功能關系、藥物新靶標發(fā)現(xiàn)等研究,取得了系統(tǒng)性創(chuàng)新成果,曾獲得國家自然科學二等獎、何梁何利科學技術進步獎、上海市科技進步一等獎、中國青年科學家獎等各項獎勵。 蔣華良為科技部973計劃首席科學家、科技部863計劃“生物和醫(yī)藥技術領域”、科技部中長期規(guī)劃重大基礎研究項目“蛋白質科學研究”和國家自然科學基金委重大研究計劃“基于化學小分子探針的信號轉導過程研究”等3個研究計劃的專家組成員,同時還是國際著名藥物化學雜志Journal of Medicinal Chemistry亞洲編輯部負責人及其他5個國際刊物的編委會成員。 馬建章院士 12月24日,東北林業(yè)大學發(fā)布訃告稱,中國工程院院士,東北林業(yè)大學野生動物與自然保護地學院名譽院長,東北林業(yè)大學教授,我國著名野生動物管理學家馬建章同志,因病醫(yī)治無效,于2022年12月23日20時01分在哈爾濱逝世,享年86歲。 馬建章同志1937年7月出生于遼寧阜新,1956年6月21日加入中國共產黨,1960年畢業(yè)于東北林學院林學系,歷任林學系副主任、野生動物系主任、野生動物資源學院院長、野生動物與自然保護地學院名譽院長等職務,1995年當選中國工程院院士。曾擔任中國動物學會、黑龍江省動物學會、中國野生動物保護協(xié)會等學術團體常務理事、理事長等職務,并在聯(lián)合國教科文組織、國際自然保護聯(lián)盟等多個國際組織擔任顧問。 馬建章院士是我國野生動植物保護與利用學科和野生動物管理高等教育的奠基者,創(chuàng)立了我國最早的野生動物保護與利用專業(yè)和我國唯一的野生動物與自然保護地學院,培養(yǎng)了大批野生動物管理領域的高級人才。他結合國情首先提出的"加強資源保護,積極馴養(yǎng)繁殖,合理經營利用"的管理方針成為我國野生動物保護的理論和法律基礎,對于加速我國野生動物保護進程,促進生態(tài)文明建設起到了積極的推動作用。 李文華院士 據光明日報消息,中國共產黨黨員、中國工程院院士、國際歐亞科學院院士,中國科學院地理科學與資源研究所研究員、原自然資源綜合考察委員會常務副主任,中國人民大學環(huán)境學院創(chuàng)院院長、名譽院長,國際著名生態(tài)學家李文華先生,因病于2022年12月23日8時29分在北京逝世,享年90歲。 李文華院士1932年1月15日出生于山東廣饒,1961年獲前蘇聯(lián)科學院林研所林學博士學位。先后在北京林業(yè)大學、中國科學院地理科學與資源研究所工作。1997年當選為中國工程院院士。 李文華院士參與領導了第一次青藏高原科學考察,開創(chuàng)了中國森林生態(tài)系統(tǒng)生產力、生態(tài)系統(tǒng)服務功能與生態(tài)保護補償研究方向,探索了以生態(tài)農業(yè)為重點的中國可持續(xù)發(fā)展實踐,參與領導了聯(lián)合國教科文組織人與生物圈計劃及其在中國的實施,推動了聯(lián)合國糧農組織全球重要農業(yè)文化遺產工作及其在中國的發(fā)展。 盧強院士 據光明網消息,中國科學院院士,我國自動控制和電力系統(tǒng)工程專家,清華大學教授盧強,因病醫(yī)治無效,于2022年12月23日在北京逝世,享年86歲。 盧強,1936年5月19日生于安徽無為。1964年清華大學電機系研究生畢業(yè),后留校任教。1988年1月起任清華大學教授。1991年當選為中國科學院院士(學部委員)。曾任國家重點基礎研究發(fā)展計劃(973計劃)"電力大系統(tǒng)災變防治"首席科學家。盧強是我國電力系統(tǒng)線性最優(yōu)控制和非線性最優(yōu)控制學科體系的開拓者和奠基人。先后主持完成國家自然科學基金重點項目"電力系統(tǒng)非線性魯棒穩(wěn)定控制"和"電力系統(tǒng)智能控制"等十余項重大科研項目。近年來,創(chuàng)建了電力系統(tǒng)混成控制理論,并用于東北互聯(lián)系統(tǒng)、上海電力系統(tǒng)和深圳電網智能調度自動化系統(tǒng)。此外,提出并組織了世界上第一座無補燃壓縮空氣儲能發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)。 盧強一生專注科研,卻從不回頭談成績,他經常告誡學生:“要讓科學研究具有恒久的生命力,就要讓自己不斷地站在新的起點,用需求和求知欲來引導科學研究。” 龍馭球院士 據光明網消息,土木工程與結構力學專家、中國工程院院士、清華大學土木工程系教授龍馭球,因病醫(yī)治無效,于2022年12月22日在北京逝世。 龍馭球,1926年1月出生于湖南省安化縣。1948年從清華大學畢業(yè)后留校任教,先后擔任清華大學土木工程系助理研究員、助教、講師、教授。1995年當選中國工程院院士。龍馭球長期從事結構力學、有限元法、能量原理、殼體結構的教學科研工作。在有限元與變分原理方面,取得多項國內外首創(chuàng)成果。在工程應用方面取得顯著成效:科研成果被編入建設部“薄殼設計規(guī)程”,對全國殼體工程的設計和建造起指導作用;創(chuàng)立薄殼大孔口分析方法,提高了設計水平。曾榮獲國家科技進步獎二等獎(1999)、第三屆中國工程科技獎(2000)、國家自然科學獎二等獎(2013)等國家級科技獎項。發(fā)表論文260多篇,出版教材和專著31卷。 “薪傳火種、執(zhí)著攀登”,是龍馭球在清華大學土木工程系70周年系慶時候寫下的一段話,也是他幾十年科研教學的的生動寫照。 顧真安院士 據中國建材集團官微消息,中國共產黨優(yōu)秀黨員、我國著名材料學專家、中國工程院院士、中國建材集團所屬中國建筑材料科學研究總院教授顧真安同志,因病醫(yī)治無效,于2022年12月22日11時48分,在北京逝世,享年86歲。 顧真安同志1936年11月16日出生于江蘇省無錫市,1958年畢業(yè)于華東化工學院,畢業(yè)后分配到中國建筑材料科學研究總院工作,一直從事石英玻璃材料的制備技術研究開發(fā)與應用推廣,是我國石英玻璃材料學科奠基人之一。1982年加入中國共產黨。1997年當選為中國工程院院士。顧真安同志是中國石英玻璃及特種光導纖維開創(chuàng)者和奠基人之一,長期致力于稀土元素在石英玻璃和光導纖維中的光譜和非線性光學特性的理論和應用研究,首創(chuàng)了稀土摻雜石英玻璃理論體系,攻克了化學氣相沉積、稀土摻雜和氫氧焰熔制-電熔成型兩步法工藝技術,解決了高性能石英玻璃制備技術的多個世界性難題......被國內外石英玻璃同仁譽為“石英玻璃系統(tǒng)性摻雜技術第一人”,為中國乃至世界石英玻璃科技發(fā)展做出了重大貢獻。 顧真安同志把自己的智慧和畢生精力全部奉獻給了中國石英玻璃材料發(fā)展事業(yè),踐行了“人生奮進無終點,源水長流潤無聲”的人生格言,先后榮獲國家科學技術進步獎、國家有突出貢獻中青年專家、全國勞動模范以及中央國家機關優(yōu)秀共產黨員等獎勵和榮譽稱號。 張國成院士 據光明日報微博消息,中國工程院院士張國成因病醫(yī)治無效,于2022年12月21日在北京逝世。 張國成,1931年8月出生于云南省昆明市。1956年畢業(yè)于昆明工學院,獲學士學位。曾任北京有色金屬研究總院、有研科技集團有限公司高級工程師。1995年當選中國工程院院士。張國成主要從事稀土礦物分解、冶煉分離技術等研究與工程化開發(fā)。創(chuàng)立了氧化焙燒—稀硫酸浸出法處理氟碳鈰礦工藝;發(fā)明了用堿度法生產熒光級氧化銪技術;發(fā)明了硫酸強化焙燒冶煉包頭混合型稀土精礦工藝(第二代酸法);研究成功用P204從硫酸稀土溶液中萃取分離稀土新工藝(第三代酸法),降低稀土生產成本約25%。以上成果均在稀土工業(yè)生產中廣泛應用,并成為我國稀土冶煉分離的主要生產流程,為中國的稀土工業(yè)發(fā)展、為確立中國稀土工業(yè)在世界上的重要地位作出了重大貢獻。 他常說:“魯迅的一生是‘俯首甘為孺子牛’,我愿自己的一生是‘俯首甘為稀土牛’,促使中國的稀土工業(yè)登上世界重要地位。” 趙伊君院士 據光明日報消息,激光技術專家、中國工程院院士趙伊君,因病醫(yī)治無效,于2022年12月21日在北京逝世,享年92歲。 趙伊君,1930年11月出生于北京市。1953年畢業(yè)于北京大學。1997年當選中國工程院院士。曾任國防科技大學教授,中國國防科技信息中心研究員。趙伊君主要從事原子分子物理、物理力學和高能激光技術研究。20世紀60年代初參加了我國核爆炸光輻測試分析工作,研制出最小照度到來時間測試儀等3種測試設備,并參加核試驗;70年代起在從事激光與物質相互作用研究的過程中,開展了原子分子物理和物理力學的研究工作;80年代后主要從事強激光與物質相互作用及強激光技術研究工作。趙伊君在國內首次提出激光脈沖引起固體熱激波、產生層裂;連續(xù)激光使材料產生力學——熱學聯(lián)合破壞;激光燒蝕玻璃鋼復合材料產生碳化,改變電磁性能等多種模型;主持并參研的強激光技術課題取得了一系列重大成果。 趙伊君一生都在國防科技領域忙碌、思索,正如他曾經對自己提出的要求:“一個國防科技工作者,就像一名奧林匹克運動員,他的使命只有一種,那就是:瞄準前沿,拼搏,再拼搏;沖刺,再沖刺;超越,再超越!” 2022年,我國已痛別55位兩院院士: 1月1日,中國科學院院士、無黨派人士、精密機床設計及工藝專家、原機械工業(yè)部(局)科技委員會高級工程師徐性初在北京逝世,享年88歲。 1月19日,中國工程院院士、輻射防護和環(huán)境保護專家、中國核工業(yè)集團公司科技委研究員潘自強在北京逝世,享年85歲。 1月27日,中國工程院院士、礦冶學家、昆明理工大學教授戴永年在昆明逝世,享年92歲。 1月30日,中國科學院院士、土壤農業(yè)化學家、中國科學院南京土壤研究所研究員朱兆良在南京逝世,享年90歲。 3月6日,中國工程院院士、核技術應用專家、軍事科學院防化研究院原研究員毛用澤在北京逝世,享年91歲。 3月16日,中國工程院院士、電磁場理論與天線技術專家、原第七機械工業(yè)部第二研究院二十三所副所長陳敬熊在北京逝世,享年101歲。 3月20日,中國科學院院士、物理海洋學家、中國海洋大學教授文圣常在青島逝世,享年100歲。 3月23日,中國工程院院士、動物營養(yǎng)學家張子儀在北京逝世,享年97歲。 4月6日,中國科學院院士、化工專家、天津大學教授余國琮在天津逝世,享年100歲。 4月19日,中國科學院院士、焊接專家潘際鑾在北京逝世,享年95歲。 4月23日,中國工程院院士、計算機專家、清華大學教授李三立在北京去世,享年87歲。 5月8日,中國科學院院士、小麥遺傳育種學家、中國農業(yè)科學院作物科學研究所研究員莊巧生在北京逝世,享年105歲。 5月19日,中國工程院院士、機械動力學家、哈爾濱工業(yè)大學原校長黃文虎在哈爾濱逝世,享年96歲。 5月31日,中國工程院院士、坦克車輛設計專家王哲榮在北京逝世,享年86歲。 6月7日,中國工程院院士、機械制造工藝與設備專家、東華大學教授周勤之在上海逝世,享年95歲。 6月9日,中國工程院院士、感光材料專家、中國樂凱集團有限公司研究院首席專家、天津大學化工學院教授鄒競在天津逝世,享年86歲。 6月12日,中國科學院院士、地球化學動力學家、礦床地球化學家、中國地質大學教授於崇文在北京逝世,享年98歲。 6月23日,中國工程院院士、半導體材料專家、中國科學院半導體所研究員梁駿吾在北京逝世,享年89歲。 7月8日,中國科學院院士、晶體學家、中國科學院物理研究所研究員范海福在北京逝世,享年88歲。 7月12日,中國科學院院士、物理學家、發(fā)光學家徐敘瑢在北京逝世,享年100歲。 7月15日,中國工程院院士、風景園林學家、北京林業(yè)大學園林學院教授孟兆禎在北京逝世,享年90歲。 7月17日,中國科學院院士、核物理學家、復旦大學原校長楊福家在上海逝世,享年86歲。 7月29日,中國科學院院士、金屬物理學家、中國工程物理研究院研究員張興鈐在北京逝世,享年101歲。 8月26日,中國工程院院士、生物醫(yī)學工程學家(醫(yī)學電子學)、復旦大學首席教授王威琪在上海逝世,享年83歲。 9月1日,中國工程院院士、變壓器制造專家、沈陽工業(yè)大學教授朱英浩在沈陽逝世,享年93歲。 9月5日,中國工程院院士、材料成形專家、華中科技大學材料科學與工程學院教授李德群在武漢逝世,享年78歲。 9月23日,中國工程院院士、采礦工程專家、中國礦業(yè)大學(北京)教授錢鳴高在北京逝世,享年90歲。 9月23日,中國科學院院士、計算力學專家張佑啟在香港逝世,享年88歲。 9月27日,中國工程院院士,病理學和腫瘤分子生物學家、上海交通大學教授顧健人在上海逝世,享年90歲。 10月16日,中國工程院院士、分子生物學專家王琳芳在北京逝世,享年93歲。 10月19日,中國工程院院士、軍事醫(yī)學與藥物化學專家陳冀勝在北京逝世,享年90歲。 10月22日,中國工程院院士、水電專家、全國政協(xié)原副主席、原水電部部長錢正英在北京逝世,享年99歲。 10月23日,中國科學院院士、建筑學家、天津大學建筑學院名譽院長彭一剛在天津逝世,享年90歲。 11月2日,中國科學院院士、物理學家、中國科學院物理研究所研究員解思深在北京逝世,享年80歲。 11月4日,中國科學院院士、智能制造專家、華中科技大學原校長楊叔子在武漢逝世,享年89歲。 11月8日,中國科學院院士、化學家、北京大學化學與分子工程學院教授唐有祺在北京逝世,享年103歲。 11月16日,中國科學院院士、植物分類學家、中國科學院植物研究所研究員王文采在北京逝世,享年96歲。 11月27日,中國科學院院士、地質學家、中國地質科學院地質研究所研究員沈其韓在北京逝世,享年100歲。 12月6日,中國科學院院士、力學家、清華大學航天航空學院工程力學系教授黃克智在北京逝世,享年95歲。 12月15日,中國工程院院士、光纖通信專家、華中科技大學博士生導師趙梓森在武漢逝世,享年91歲。 12月16日,中國工程院院士、環(huán)境工程學家、中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心研究員湯鴻霄在北京逝世,享年91歲。 12月21日,中國工程院院士、激光技術專家趙伊君在北京逝世,享年92歲。 12月21日,中國工程院院士、稀土冶金專家張國成在北京逝世,享年91歲。 12月22日,中國工程院院士、材料學專家顧真安在北京逝世,享年86歲。 12月22日,中國工程院院士、土木工程與結構力學專家龍馭球在北京逝世,享年96歲。 12月23日,中國科學院院士、自動控制和電力系統(tǒng)工程專家盧強在北京逝世,享年86歲。 12月23日,中國工程院院士、生態(tài)學和森林學家李文華逝世,享年90歲。 12月23日,中國工程院院士、東北林業(yè)大學野生動物與自然保護地學院名譽院長,東北林業(yè)大學教授,我國著名野生動物管理學家馬建章同志,因病醫(yī)治無效,在哈爾濱逝世,享年86歲。 12月23日,中國科學院院士、藥學家、中國科學院上海藥物研究所原所長蔣華良在上海逝世,終年57歲。 12月23日,中國科學院院士、生物化學與分子生物學家張友尚在上海逝世,享年97歲。 12月24日,中國共產黨的優(yōu)秀黨員,中國工程院資深院士,我國小兒外科主要創(chuàng)始人,著名兒科醫(yī)學教育家,國家兒童醫(yī)學中心、首都醫(yī)科大學附屬北京兒童醫(yī)院原副院長、小兒外科主任醫(yī)師、教授、博士生導師張金哲院士因病醫(yī)治無效在北京逝世,享年102歲。 12月25日,北京大學基礎醫(yī)學院生物化學與生物物理學系童坦君院士意外摔倒受傷醫(yī)治無效,在北京大學第三醫(yī)院逝世,享年88歲。 12月25日,中國共產黨黨員、中國工程院院士、我國著名葉輪機械氣動力學專家、哈爾濱工業(yè)大學能源科學與工程學院教授王仲奇,因病醫(yī)治無效,在哈爾濱逝世,享年90歲。 12月26日,據中科院力學所消息,我國著名高溫氣體動力學家,中國科學院院士,中國科學院力學研究所原副所長吳承康研究員因病醫(yī)治無效,于2022年12月25日21時59分在北京逝世,享年93歲。 12月26日,中國共產黨優(yōu)秀黨員,中國工程院院士,我國著名建筑學家、建筑教育家,全國工程勘察設計大師,清華大學建筑學院教授、博士生導師關肇鄴同志,因病醫(yī)治無效,于2022年12月26日11時44分在北京逝世,享年93歲。 先生之風,山高水長 后來之人,永懷感念 送別!

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯(lián)系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414