引言

科技創(chuàng)新的競爭實質(zhì)上是人才的競爭。兩會期間,多位委員提案涉及人才政策,引起社會熱議。

從最初的 “人才流失”(Brain drain)、“人才流入”(Brain gain)到今天的“人才環(huán)流”(Brain circulation),世界各國都在全球范圍內(nèi)積極吸納高層次人才,中國也不例外。

從20世紀末開始,各級政府啟動了不同層次級別的全球人才引進計劃,高層次歸國人員數(shù)量逐年增加。

根據(jù)教育部最新統(tǒng)計,截至2017年底,共計313.20萬名留學生在完成學業(yè)后選擇回國發(fā)展,占各類出國留學人員總數(shù)的60%。

自2014年以來,我國已連續(xù)多年沒有出現(xiàn)“人才凈流出”。

隨著中央和地方 “引進來、送出去”系列人才政策的不斷出臺以及越來越多的高校科研院所將海外經(jīng)歷作為必備的晉升條件,我國海歸群體的結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化:

一是海歸和本土人才之間的界限越來越模糊,不少學者具有多種海外留學、訪問或工作經(jīng)歷,而擁有海外博后或海外訪問經(jīng)歷的本土博士已成為高校具有海外經(jīng)歷師資的重要組成部分;二是從學緣結(jié)構(gòu)上看,“鍍金式學術近親”(the silver-corded)①現(xiàn)象日益突出。上述轉(zhuǎn)變?yōu)檠芯亢M饨?jīng)歷對職業(yè)發(fā)展的催化劑作用(加速或減緩)提出挑戰(zhàn)和機遇。

當跨國資本邂逅本土關聯(lián)那么在人才環(huán)流(brain circulation)時代,當各種不同海外經(jīng)歷形成的跨國資本②與本土關聯(lián)的重要表征之一的本校學緣(academic inbreeding)并存時,如何區(qū)分二者對職業(yè)發(fā)展的作用呢?

Science and Public Policy新近刊發(fā)的一項實證研究對此進行了分析。

基于1999-2015年期間1447位自然科學和工程技術領域的長江學者特聘教授簡歷分析,研究發(fā)現(xiàn):

1)入選者從博士畢業(yè)到獲得長江特聘稱號平均需要約10年。

雖然絕大多數(shù)長江特聘教授在獲得該稱號之前都有至少1年或以上的海外經(jīng)歷,但在海外獲得博士學位的長江特聘教授不到總數(shù)的30%,而56%的長江特聘教授具有本校學緣,即入選時由母校推薦。只有7%的長江特聘教授是女性。

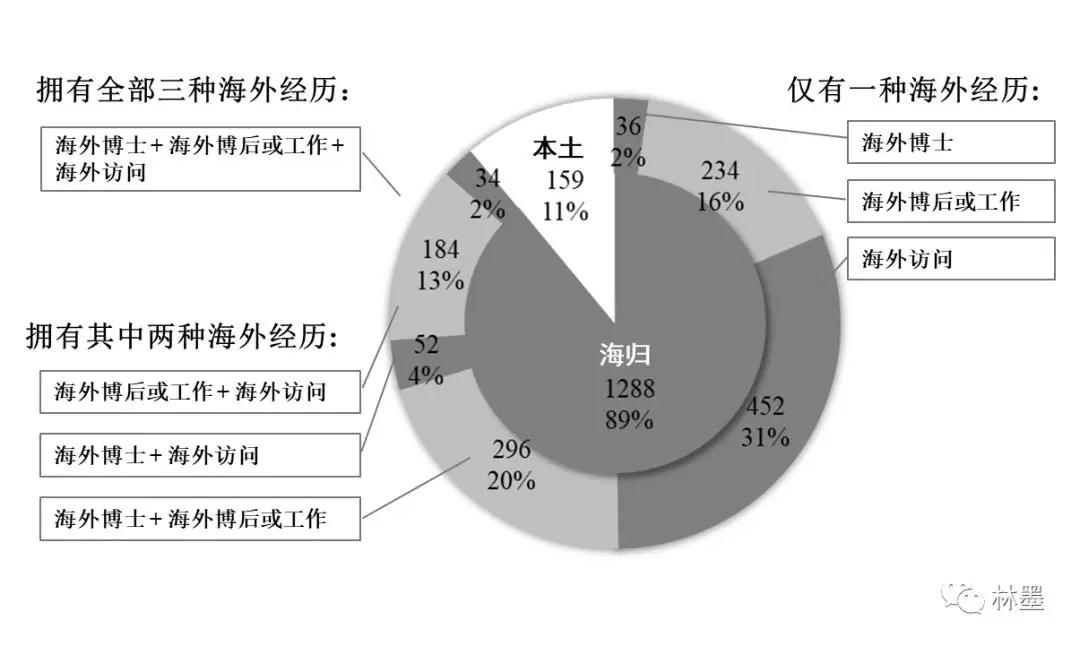

圖1. 長江特聘教授的海外經(jīng)歷類型分布圖圖片

來源:參考文獻[1]

2)跨國資本對高層次人才職業(yè)發(fā)展的催化劑作用存在著異質(zhì)性。

不區(qū)分海外經(jīng)歷的類別③

在控制學科差異、推薦機構(gòu)的聲譽、讀博年限、性別等因素后,有海外學習/工作經(jīng)歷的學者一般比沒有海外經(jīng)歷的本土學者獲得長江特聘稱號的時間更長(減速效應)

對海外經(jīng)歷細分后

單一的海外博士留學經(jīng)歷減緩了入選國家人才計劃的進程。相對于本土學者來說:獲得海外博士學位后就回國的海歸需要多花費1年時間來獲得長江特聘稱號。

同樣,本土博士也不能通過單純的海外訪問經(jīng)歷來獲得更快的職業(yè)發(fā)展。僅有海外訪問經(jīng)歷的本土博士比沒有海外經(jīng)歷的本土博士獲得長江特聘稱號的時間也要慢1年左右。

但這種單一海歸經(jīng)歷(及所形成跨國資本)的懲罰作用若與其他海外經(jīng)歷相結(jié)合則會轉(zhuǎn)換成正資產(chǎn),縮短獲得長江特聘稱號的時間間隔。

3)與此形成鮮明對比的是,本土關聯(lián)(local connections)對入選高層次人才計劃有加速效應④。

在所有模型中,本土關聯(lián)對理工類長江特聘教授不同子樣本的職業(yè)發(fā)展都具有正向促進作用。擁有本土聯(lián)系的學術人才普遍獲得了更快的職業(yè)發(fā)展;學術人才擁有的本土聯(lián)系越強(就職于本科、博士同一母校),其獲聘長江學者的時間越短。

4)相對于海外經(jīng)歷來說,選擇滯留母校發(fā)展似乎是一個更優(yōu)選擇。

聚焦在有本校學緣的長江特聘教授子樣本上,研究發(fā)現(xiàn),即使控制了讀博時長、推薦學校級別、所在學科、入選長江學者年份等因素,海外經(jīng)歷的負效應依然顯著。

數(shù)據(jù)顯示:獲得海外博士學位后回到母校工作的海歸人才比一直在國內(nèi)母校工作的本土人才在獲聘長江學者的時間間隔上要長兩年半左右。

展望早在上個世紀20年代,哈佛大學前校長艾略特對聘用擁有本校學緣畢業(yè)生的現(xiàn)象提出批評,認為這是自然但不明智的(natural but not wise)。

60年代McGee在為學術近親的科研表現(xiàn)較弱進行辯護時指出,這是因為高校采取了“robbing Peter to pay Paul”的方式導致了留校者承擔了更多的教學和服務工作。

這項研究則告訴讀者,從長期來看,Peter得到了回報。同時這項研究以本校學緣作為測度指標,再次支持了本土社會資本在科學家職業(yè)發(fā)展中的重要作用。

研究還從側(cè)面說明:相對于本土關聯(lián)來說,海外經(jīng)歷在入選高層次人才計劃的優(yōu)勢并不如人們想象中明顯。

而囿于數(shù)據(jù)的不足(簡歷信息的二手數(shù)據(jù)、限于理工類長江特聘教授、入選前行政職位等關鍵變量的缺失),研究文末對實證結(jié)果提出了多種詮釋,并對未來進一步研究方向進行展望。

注釋

①一些研究將學術近親繁殖(academic inbreds)劃分為pure inbred、the silver-corded等不同類型。為避免借用自然科學術語而產(chǎn)生的歧義,我們采用“學術近親”或“本校學緣”來指代。鍍金式學術近親(the silver-corded)有時也被譯為衣錦還鄉(xiāng)者,指回到國內(nèi)本科母校工作的海歸博士(歸國校友)或在國內(nèi)母校工作但具有海外學習或訪問經(jīng)歷的本土博士。

②在國際流動中形成的跨國科技人力資本和社會資本。

③只要在海外留學、訪問或工作一年或以上④本土關聯(lián)的測度是多維的。一些研究用師生傳承或同鄉(xiāng)關系來衡量。在該項研究的長江學者樣本中,有無本校學緣以及海外經(jīng)歷(造成國內(nèi)社會資本的減弱)用做了本土關聯(lián)的測度指標。

參考文獻

[1] Li, F.,& Tang, L. (2019)。 When international academic mobility meets local connections: Evidence from China. Scienceand Public Policy, forthcoming, doi: 10.1093/scipol/scz004.

[2] Fisman,R., Shi, J., Wang, Y., and Xu, R. (2018)。 'Social Ties and Favoritism in Chinese Science‘, Journal of Political Economy, 126/3: 1134-1171.

[3] 李曉軒 & 徐芳。(2018)。 延續(xù)人才計劃模式抑或回歸常態(tài)化市場機制——關于新時代科技人才政策的思考。 中國科學院院刊, 33(4),442-446.

[4] Xie, Y.(2017)。 It's whom you know that counts. Science,355(6329), 1022-1023.

[5] Sugimoto,C. R., et al. (2017)。 Scientists have most impact when they're free to move. Nature, 550(7674), 29-31.

[6] Horta,H. (2013)。 Deepening our understanding of academic inbreeding effects on research information exchange and scientific output: new insights for academic based research. Higher Education,65(4), 487-510.

[7] 閻光才。(2009)。 高校學術“近親繁殖”及其效應的分析和探討。 復旦教育論壇, 7(4),31-38.

[8] Cao, C.(2008)。 China's brain drain at the high end. Asian Population Studies, 4(3), 331-345.

[9] Zweig,D., et al. (2004)。 Globalization and transnational human capital: overseas andreturnee scholars to china. The China Quarterly, 179, 735-757.

[10] Bozeman,B., et al. (2001)。 Scientific and technical human capital: an alternative modelfor research evaluation. International Journal of Technology Management, 22(7), 716-740.

更多關于材料方面、材料腐蝕控制、材料科普等方面的國內(nèi)外最新動態(tài),我們網(wǎng)站會不斷更新。希望大家一直關注中國腐蝕與防護網(wǎng)http://www.ecorr.org

責任編輯:韓鑫

《中國腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

投稿聯(lián)系:編輯部

電話:010-62313558-806

郵箱:fsfhzy666@163.com

中國腐蝕與防護網(wǎng)官方 QQ群:140808414

免責聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

-

標簽: 長江學者, 簡歷, 科技創(chuàng)新

相關文章

官方微信

《中國腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62313558-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 中國腐蝕與防護網(wǎng)官方QQ群:140808414

文章推薦

點擊排行

PPT新聞

“海洋金屬”——鈦合金在艦船的

點擊數(shù):5768

腐蝕與“海上絲綢之路”

點擊數(shù):4763