本文選自中國工程院院刊《中國工程科學》2022年第3期

作者:干勇,彭蘇萍 ,毛景文 ,裴榮富,李仲平,屠海令 ,孫傳堯 ,陳其慎 ,謝曼 ,鄭文江

來源:我國關鍵礦產及其材料產業供應鏈高質量發展戰略研究[J].中國工程科學,2022,24(3):1-9.

編者按

礦產資源和原材料是工業的“糧食”。關鍵礦產和材料是事關國民經濟、國防建設、居民生活的基礎原料,已成為國際供應鏈競爭的焦點。當前,世界面臨百年未有之大變局,國際形勢發生深刻變化,發達國家重視關鍵礦產及其材料產業供應鏈安全問題并開展謀劃和布局;我國也強調提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力、增強產業鏈供應鏈自主可控能力。

中國工程院干勇院士、彭蘇萍院士、毛景文院士、裴榮富院士、李仲平院士、屠海令院士、孫傳堯院士研究團隊在中國工程院院刊《中國工程科學》2022年第3期發表《我國關鍵礦產及其材料產業供應鏈高質量發展戰略研究》一文。文章將礦產資源與材料產業進行關聯,從資源勘查、采選、冶煉,材料加工、制造,產品回收等全產業鏈條的角度著手,分析了我國關鍵礦產及其材料產業的戰略需求與發展現狀;凝練了以產業鏈不暢通,資源端關鍵礦產供給不足,冶煉端耗能高、規模過大,材料端支撐保障能力不足、創新能力不強、產業基礎薄弱,循環利用端發展滯后等問題。按照“找得著”(勘查)、“采得出”(采礦)、“用得上”(基礎原材料制備)的基本思路,論證提出了2035 年“三步走”目標,并從采選、冶煉、基礎原材料方面剖析了技術發展重點。文章提出,系統提升國內礦產資源供給保障能力、全面提升新材料技術競爭力、暢通資源 冶煉 材料 循環利用產業鏈,以此為重點舉措來推動我國關鍵礦產及其材料產業供應鏈的高質量發展。

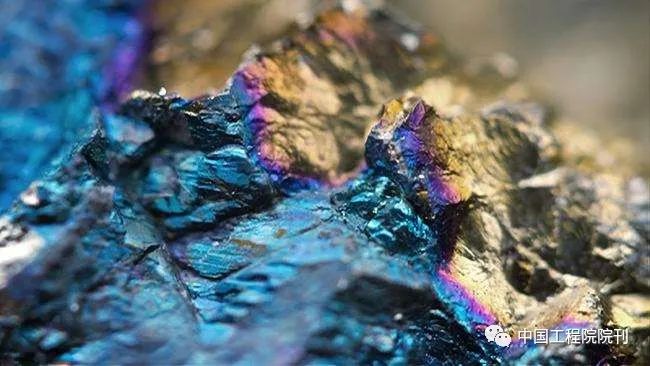

圖片來自網絡

一、 前言

關鍵礦產和材料是國民經濟、社會發展、國防建設、居民生活的物質基礎。當前,世界面臨百年未有之大變局,國際形勢發生深刻變化,發達國家重視關鍵礦產及其材料產業供應鏈安全問題并開展謀劃和布局;我國也強調提高產業鏈供應鏈穩定性和競爭力、增強產業鏈供應鏈自主可控能力。

關鍵礦產及其材料產業供應鏈的安全和穩定受到各國政府和學者的高度關注。各國一方面加強本土供應鏈建設,另一方面強化供應鏈領域的國際合作。關鍵礦產及其材料已成為國際供應鏈競爭的焦點。部分國家試圖構建獨立于中國的礦產資源及其材料供應鏈,并通過政治、經濟、軍事、運輸通道、國際規則、股權投資、媒體等多種手段掌控全球戰略資源。當前在復雜的國際環境下,我國關鍵礦產與材料產業供應鏈面臨巨大風險。一是我國礦產和原材料整體對外依存度高,缺口仍在不斷增大;二是部分國家結成聯盟,對我國關鍵礦產與原材料的海外供應實施圍堵和封鎖;三是我國優勢礦產開發利用水平低,原材料高值化利用程度低,優勢礦種的高品質原材料仍然依賴進口,資源優勢并未轉化為產業優勢,在國際分工中處于出口初級產品、進口優質加工產品的不利地位。

我國學者近年來也高度重視關鍵礦產和材料供應鏈研究。一方面總結了國外發展戰略及對我國的啟示,另一方面分析和評估了我國關鍵礦產及材料領域面臨的供應風險并提出相應發展建議。中國工程院在礦產資源和材料領域已分別組織了強國戰略研究,如“礦產資源強國戰略研究”項目組系統分析了我國礦產資源產業發展面臨的重大問題,提出了相應的發展戰略和不同類型礦產的發展路徑;“新材料強國2035戰略研究”項目組系統分析了材料產業發展的現狀、形勢及問題,針對2035年戰略需求制定了技術路線圖。然而在以往的咨詢項目中,沒有開展礦產資源 ? 材料供應鏈的串聯研究。事實上,礦產資源是材料產業的基礎,材料產業是礦產資源的下游,將礦產資源與材料產業串聯,開展跨學科、跨領域戰略研究,更加有利于從全鏈條的角度梳理產業鏈供應鏈發展現狀,分析面臨的關鍵問題,從保障供應鏈安全、暢通產業鏈條、促進國內大循環和國際國內雙循環的角度系統提出發展戰略。

本研究涉及的關鍵礦產及其材料產業指包含資源勘查、采選、冶煉、加工、制造、回收利用等礦產原材料供給全鏈條的產業體系。關鍵礦產及其材料產業的高質量發展包括兩層含義,一是資源端、冶煉端、產品制造端、循環利用端四大環節全鏈條的高質量發展,二是為國家經濟社會高質量發展、中華民族偉大復興提供高水平的原材料支撐。關鍵礦產及其材料產業高質量發展的特征體現在產業鏈條完善、產業國際競爭力強、綠色發展水平高、科技水平國際領先、關鍵原材料安全可控。本文立足我國礦產資源稟賦條件和材料產業發展現狀,系統厘清關鍵礦產及其下游冶煉、材料制備、回收利用鏈條,梳理每一環節的產品及其供應狀況,在此基礎上分析我國關鍵礦產及其材料產業發展面臨的形勢、問題和戰略需求,提出礦產資源及其材料產業供應鏈高質量發展戰略。

二、 高質量發展背景下我國關鍵礦產及其材料戰略需求分析

我國是世界最大的礦產資源進口國,2020年我國礦產品進口額為1.8萬億元,未來15年對關鍵礦產的依賴程度仍將不斷加大。我國又是世界最大的原材料消費國,在轉型升級和新型工業化發展的交匯時期,運載工具、能源動力設備、信息顯示、生命健康等國家關鍵戰略領域對高端材料需求日益突出。

(一)能源與資源需求

1. 化石能源

在經濟高質量發展,碳達峰、碳中和(“雙碳”)背景下,能源需求仍將保持增長,面臨“保總量”“調結構”的雙重壓力。2020—2035年能源需求總體保持增長、結構快速調整,可再生能源需求將在2035—2040年間超過化石能源。能源消費總量有望在2035年前后達到峰值(約6.2×109 tce),較2020年(4.98×109 tce)增長25%;化石能源消費量將陸續達峰,如煤炭在“十四五”時期達峰,石油在2028年前后達峰,天然氣在2040年前達峰,核電、水電等會持續增長。

2. 黑色金屬

鋼鐵需求高位運行,黑色金屬需求保持較高水平。在鋼鐵消費量方面,2020年為1.03×109 t,預計2025年、2030年、2035年分別為1.02×109 t、1×109 t、9.5×108 t,即2035年前整體處于高位運行、緩慢下降的態勢。鐵礦石、錳礦需求將表現為緩慢下降趨勢:在鐵精礦(62%品位)消費量方面,2020年約為1.38×109 t,預計2025年、2035年分別為1.32×109 t、1.1×109 t;在錳礦消費量方面,2020年為1.3×107 t,預計2025年、2035年分別為1.08×107 t、8.5×106 t。

3. 其他關鍵礦產

戰略性新興產業帶動了銅、鋁、鋰、鈷、鎳關鍵礦產的需求增長。與新能源汽車、新能源產業、其他戰略性新興產業快速發展相對應,銅、鋁、鋰、鈷、鎳等新能源產業礦產保持著增長態勢:銅需求量仍呈上升態勢,2020—2035年將從1.3×107 t增加至1.96×107 t;隨著交通、航空航天、機械等裝備的輕量化發展,鋁需求量也將不斷增長,2020—2035年將從3.686×107 t增加至5.738×107 t;鋰、鈷、鎳、稀土的需求量將分別從2020年的2.3×105 t、7×104 t、1.35×106 t、1.85×105 t增加至2035年的2×106 t、2×105 t、2.9×106 t、1×106 t以上。

(二)關鍵戰略領域對高端材料的需求

1. 運載工具

大型運輸機對諸多高端材料提出了需求:復合材料、超高強度鋼、高強不銹鋼、鋁 / 鈦 / 鎂輕質合金、高分子材料、電池材料、稀土永磁材料、密封阻尼材料、防冰材料、透明座艙材料、雷達罩(窗)材料;高速列車在精密軸承鋼、齒輪鋼、工模具鋼、輪軌鋼、車軸鋼、鋁 / 鈦 / 鎂輕質合金、耐熱合金方面需求迫切。預計2030年,國產大型運輸機數量將超過1000架,航空發動機用量為3×104臺,高溫合金的需求量可達7×104 t;高速列車基礎零部件用軸承鋼、齒輪鋼、模具鋼的年需求量分別為3×106 t、2×106 t、5×105 t。

2. 能源動力領域

核電、油氣開發等能源領域的重大項目,對特種合金、稀土材料、非晶材料、超導材料、復合材料等提出迫切需求。預計2030年,我國新建600 ℃、700 ℃超超臨界火電機組超過1000臺,耐熱鋼、耐熱合金的需求量在千萬噸級;海洋資源勘探、開采、儲運及相關基礎設施建設,對鋼及耐蝕合金的年需求量為6×105 t。

3. 信息顯示領域

新一代信息技術領域對大尺寸硅及第三代半導體材料、新型顯示材料、稀土發光材料、石墨烯、超材料等提出迫切需求。預計2030年,信息顯示領域中的先進半導體拋光片的年需求量為7.5×108片,其中照明和工業節能的第三代半導體材料外延芯片年需求約6×108 in2(1 in=25.4 mm),新型顯示材料年需求3.5×108 m2。

4. 生命健康領域

生物醫藥、醫療設備等領域對生物基高性能尼龍、生物基聚氨酯、骨科植入物、心腦血管植入物、齒科材料及口腔材料等需求迫切。預計2035年,用于胃和腸道疾病、皮膚疾病常用藥物的填料(礦物納米材料)需求量將達3×105 t。

三、 我國關鍵礦產及其材料產業的發展現狀

(一)礦產資源及其材料產業規模龐大,成為支撐工業化、城鎮化發展的基石

著眼國際橫向比較,我國在礦產資源生產、冶煉加工制造、材料及資源回收利用的規模方面均有優勢,形成了世界規模最大的礦產資源及其材料產業。例如,我國礦產資源總產量、總產值均保持領先,冶煉加工產業總產值占全球比例超過50%;先進儲能材料、光伏材料、有機硅、超硬材料、特種不銹鋼等百余種材料產量,廢鋼、廢鋁等金屬回收規模均居世界前列。

關鍵礦產及其材料產業主要涵蓋:工業部門中的煤炭、油氣、黑色金屬、有色金屬和非金屬采礦業,石油加工、煉焦和核燃料加工業,化學原料和化學制品制造業,黑色金屬冶煉和壓延加工業,有色金屬冶煉和壓延加工業等冶煉產業,不能在標準分類中找到明確對應的新材料產業、二次金屬礦產資源回收利用產業。按照2020年的產品產量和價格估算,采礦業產值約為6萬億元,冶煉產業產值約為40萬億元,新材料產業產值約為5萬億元,二次金屬礦產資源回收利用產值約為8000億元;四方面合計約為51.8萬億元,在工業總產值中的比例超過1/3。

關鍵礦產及其材料產業為國家基礎設施建設、飛機、高速鐵路列車、汽車、船舶、電子通信、家用電器等設備及產品制造提供了各類原材料,支撐了工業制造業、建筑業合計約90萬億元產值(2020年價格),因對快速工業化和城鎮化的重要保障作用而成為我國經濟發展的基石。未來15年是我國發展戰略性新興產業,建設礦產資源強國、新材料強國的重要階段,也是經濟和產業轉型升級的關鍵時期;穩定的礦產原材料供應和自主可控的關鍵材料供應,將保障國防裝備、航空航天、信息通信、新能源等關鍵產業部門的穩定發展,驅動實現經濟社會高質量發展。

(二)在資源端,成為世界最大的礦產資源生產和消費國

我國地質找礦工作進展良好,截至2020年共發現礦產資源173種,查明資源儲量的礦產有189種。整體來看,我國礦產資源稟賦居世界第三位,鈦鐵礦、釩、鎢、錫、鉬等10種礦產排名第一位,鉛鋅、石墨、螢石、鋰等14種礦產排名前五位。目前,我國是世界最大的礦產資源生產國,煤炭、釩、鉛、鋅、鎢、錫、鉬、銻、金、稀土、石墨、螢石等36種礦產產量居首位,除黃金、硼以外的34種礦產產量的世界占比均超過20%,鎵、鎂、汞、鉍、鎢等9種礦產產量的世界占比超過70%,硅、鍺等12種礦產產量的世界占比超過50%。龐大的礦產資源生產能力有力支撐了我國的快速工業化發展。

我國進入了工業化中后期發展水平階段,礦產資源需求種類多、用量大,礦產資源在國民經濟中的基礎性、支撐性地位也將長期保持。2020年,我國煤炭消費量為4.98×109 tce(占世界的54%),石油消費量為6.9×108 t(占世界的17%),天然氣消費量為3.28×1011 m3(占世界的9%),鐵礦石消費量為1.43×109 t(占世界的67%),銅礦石消費量為1.453×107 t(占世界的49%)。未來15年,我國煤炭、鐵、錳等大宗礦產消費繼續保持高位,石油、天然氣、鋰、鈷、鎳等戰略性礦產需求仍將適度增長。

(三)在冶煉端,建成規模大、產業較為完善的冶煉加工產業

2000年后我國步入工業化快速發展階段,同步形成了規模龐大、產業鏈完善、產品種類齊全、技術水平高的冶金產業。2020年,我國粗鋼、精煉銅、原鋁、精煉鉛、精煉鎳、精煉錫、原鎂、精煉鈷的產量分別為9.3×108 t、7.28×106 t、3.708×107 t、6.44×106 t、7.3×105 t、2×105 t、8.9×105 t、9×104 t,對應的世界占比分別為51%、40%、40%、49%、30%、55%、89%、68%。我國油氣加工能力進入世界前列,2020年原油加工量為6.7×108 t,年產汽油1.3×108 t、柴油1.6×108 t、煤油4.05×107 t。

(四)在材料產品端,產業體系完整且部分具有國際競爭優勢

我國形成了世界門類最全、規模第一的材料產業體系,鋼鐵、有色金屬、稀土金屬、水泥、玻璃、化學纖維、先進儲能材料、光伏材料、有機硅、超硬材料、特種不銹鋼等百余種材料產量均居世界首位。近年來我國新材料產業實現了產值快速增長,圍繞新材料關鍵“一躍”的重大問題,啟動建設了核能材料、航空發動機材料、航空材料、集成電路材料等一批國家級新材料生產應用示范平臺,顯著提升了新材料的應用技術水平。自主開發了拓撲絕緣體材料、高溫超導材料、塊狀納米材料、仿生與超材料、半導體照明材料、光伏材料、深紫外等人工晶體材料、分離膜材料、器官替代及病毒快速檢測等高端生物醫用材料,研發、生產與應用技術整體接近國際水平,部分達到國際領先水平。

(五)在循環利用端,初步建立資源循環利用產業體系

經過多年發展,我國初步建立了涵蓋“回收 ? 加工 ? 再利用”的廢舊資源回收利用產業體系。從回收量看,廢鋼、廢棄有色金屬等資源的回收規模已是世界首位。2020年,我國廢鋼、廢棄有色金屬的回收量分別為2.6×108 t、1.3×107 t,遠高于傳統發達國家和地區。根據中國物資再生協會研究數據,2019年我國再生資源回收企業約有1×105家,回收行業從業人員約有1.5×107人。

四、關鍵礦產及其材料產業發展面臨的重大問題

(一)國際供應鏈競爭和不穩定性對產業高質量發展構成威脅

當前,國際地緣局勢高度不穩定,進入了新舊秩序調整的動蕩期,造成國際能源、大宗商品、關鍵技術及產品供應鏈的不穩定;傳統發達國家和地區顯著提升了國際競爭力度,持續調整其關鍵產品和技術的供應鏈戰略布局,力求在加強自身供應鏈穩定性和自主可控性的同時,通過國際調查等方式將其他國家關鍵礦產及材料的脆弱性作為惡意競爭“籌碼”。在此背景下,我國關鍵礦產及其材料供應鏈的安全和穩定成為影響產業發展、經濟發展乃至國家安全的重要因素;構建以國內供應為主體、國際國內雙循環的礦產及材料產業高質量發展新格局,尤為迫切。

(二)產業鏈呈現“紡錘形”態勢,引發上、下游出現產品與技術卡點

從產品產量和產值看,整個礦產及其材料產業集中于冶煉加工產業,而資源端、材料端、回收利用端的占比均較小,導致整個產業鏈形成“中間大、兩頭小”的“紡錘形”發展態勢。雖然材料、回收利用產業近年來都有快速發展,但因過去“世界加工廠”發展模式的影響依然深遠,產業上、下游不通暢,造成產業鏈上游(資源端)與冶煉端、冶煉端與材料端、回收利用與整個產業鏈流通等方面的卡點。我國經濟從快速發展階段轉入高質量發展階段,關鍵礦產及其材料產業鏈的高端化、暢通化、綠色化、低碳化是經濟社會發展的必然要求;“紡錘形”態勢將不再適應,亟需進行調整和變革。

(三)關鍵礦產國內供給保障能力不足

由于長時間、高強度的開發利用,加之政策引導、環境保護等因素作用,我國礦產資源開發空間受限,礦業市場投資低迷,國內礦產儲量難以增長且產量明顯下降。在我國關鍵礦產資源需求保持增長的情況下,國內供應能力的下降造成對外依存度的進一步提升。關鍵礦產的國內供給保障能力不足主要反映在以下三方面。

① 勘查投入下滑,礦產資源儲量增幅下降。2020年我國固體勘查投入僅為162億元,較2012年下降68%;鐵、銅、鉀鹽、螢石等23種礦產查明資源儲量增幅出現下降。

② 投資環境差,勘查開發活動萎縮。2011—2021年,我國探礦權數量從3.6×104個減少到1.1×104個(下降69%),采礦權數量從1.01×105個減少到3.6×104個(下降64%)。

③ 采礦業固定資產投資收縮,重要礦產產量下降明顯。2013—2020年,我國采礦業固定資產投資從1.46萬億元下降至1.02萬億元,石油、鐵、錳、鉻、鉬、錫、銻、磷礦、螢石等16種礦產的產量下降幅度介于10%~60%。

(四)冶煉環節因高耗能、高排放導致綠色發展水平不足

作為我國礦產及材料產業的中間環節之一,冶煉加工環節規模較大、產業技術水平較高、具備一定的國際競爭力;主要冶煉產品產量的世界占比均在50%左右,絕大多數冶煉加工產品均能滿足下游需求。然而,因產業規模龐大、對上游資源消耗大、難以完全轉化成下游材料等高端產品,充沛的冶煉加工產能造成高能耗、高排放,成為產業鏈綠色發展的薄弱和突出環節。2020年,我國鋼鐵工業能耗約為4×108 tce,有色金屬工業能耗約為2×108 tce,合計占全國工業能耗近1/5;冶煉加工產業的碳排放量占全國比例超過20%,其中鋼鐵工業排放CO2約1.5×109 t(占全國比例為15%),有色金屬工業排放CO2約7×108 t(占全國比例為7%)。

(五)關鍵材料產業因創新能力不強、基礎薄弱而未能充分保障重點領域需求

在代表我國先進制造水平的重點領域,高端材料供應不充分,支撐保障能力不強。例如,顯示產業規模達到世界首位,但新型顯示用材料仍然較多依賴進口;高速鐵路列車已成為我國高端制造的“名片”,但牽引電機、變流器所用芯片進口比例較高。材料領域的整體創新能力不強,雖然在材料科學基礎研究的眾多方向取得良好進展,但在重大材料創制及突破方面的貢獻與領域體量不成比例。例如因瓦合金和艾林瓦合金、半導體材料、富勒烯和石墨烯、光纖、藍光發光二極管、拓撲相變與拓撲材料等劃時代的新型材料,均不是我國科學家首先發現。我國材料產業的關鍵基礎依然薄弱,關鍵原輔材料、分析儀器、部分制造裝備嚴重依賴進口;國產裝備研發仍然較多采取跟蹤、追隨模式,多處于原型樣機階段而未開展產業應用,技術引領性不足,面臨潛在的知識產權風險。

(六)循環利用端發展滯后,成為全鏈條最明顯短板

我國資源及材料的循環利用產業體系尚不健全,回收利用水平遠低于傳統發達國家和地區。2020年我國鋼鐵原料中的廢鋼占比僅為22%,而美國為70%以上、歐盟平均為55%~60%、韓國超過50%、日本為35%以上;我國鋁、銅、鉛的二次資源供應(新廢與舊廢合計)占消費量的比例分別為18%、16%、39%,均明顯低于傳統發達國家和地區水平,提升空間較大。當前,我國各類廢舊產品的回收率普遍不高,如報廢汽車回收率僅為0.7%(國際水平為4%~6%),家電、電子產品、廢舊電池等的回收率也低于國際水平。此外,我國金屬資源循環利用方面的法律與標準體系不健全、規范化水平低,大宗固廢產生強度高、利用不充分、綜合利用產品附加值低,技術水平及數字化、精細化管理水平亟待提升。

五、關鍵礦產及其材料產業供應鏈高質量發展的目標和舉措

(一)基本策略與發展目標

在新發展格局背景下謀劃關鍵礦產及其材料產業供應鏈的發展,國內以保障礦產資源安全底線為重心,國外以提升礦產資源國際經略能力為重心,系統性提升資源產業的供應能力,增強冶金、材料產業的自主創新能力;著力提高發展質量和效益,實踐綠色低碳循環發展模式,確保戰略性礦產資源“找得著”(勘查)、“采得出”(采礦)、“用得上”(基礎原材料制備)。

① 圍繞戰略性新興產業和重大裝備發展亟需的鐵、銅、鋁、鈾、鋰、鈷、鎳、鉻、鉀鹽、錳、金、鉭、鈮等緊缺基礎原材料,推進找礦勘查取得重大突破,大幅度增儲擴產,顯著提升國內基礎原材料的供給能力。

② 圍繞新一代信息技術、新能源、生命健康等重點領域所亟需的銦、鎵、鍺、碲、鉍等稀有稀散金屬和石化材料,突破材料高質、高純、高值制備以及二次資源回收利用關鍵技術及裝備,提升高端應用保障能力和產業綜合競爭力。

③ 圍繞稀土、鎢鉬、石墨、釩鈦、螢石等優勢資源,以滿足高端應用需求為重點,突破材料高值化技術體系,開發與資源特色相適應的關鍵技術與裝備,形成較強的國際市場競爭力。

針對關鍵礦產及其材料產業供應鏈的資源供給、科技水平、綠色發展、循環利用等薄弱環節,利用15年時間,堅持自主創新、優化產業結構、提升質量效益、追求綠色低碳,實現關鍵資源和材料的自主可控,壯大一批具有國際市場競爭力的企業,全面實現我國礦產及材料產業的高質量發展。

① 到2025年,關鍵礦產及材料產業初步形成產業鏈條較為通暢、各環節發展水平明顯提升的高質量發展新格局,資源端供應能力明顯改善,材料端突破一批緊缺關鍵技術,循環利用率顯著提升。

② 到2030年,關鍵礦產及其材料產業供應鏈初步實現高質量發展,資源端自主保障能力和國際經略能力明顯增強,冶煉端產業規模趨于合理并實現綠色、高效發展,材料端突破一批關鍵核心技術,初步建成循環利用產業體系,基本實現關鍵材料自主可控。

③ 到2035年,關鍵礦產及其材料產業供應鏈全面實現高質量發展,資源端完全自主可控,冶煉端產業發展質量效益大幅提升,關鍵產品和技術實現完全自給,循環利用產業體系健全。

(二)核心關鍵技術突破

一是發展智能找礦勘查技術。創新找礦預測理論,研制先進找礦勘查技術裝備,支持高海拔、深切割、淺覆蓋新區的找礦工作,改善找礦效率。

二是發展與我國資源稟賦相適應的資源開發利用技術。開發大型礦產資源共伴生礦高效選冶及綜合利用技術,應用于攀西地區(攀枝花市和西昌市)釩鈦磁鐵礦、包頭市白云鄂博鐵鈮稀土礦、阿壩藏族羌族自治州金川銅鎳鈷礦等,提高資源綜合利用水平。開展精準采選、綠色低碳冶煉分離及物料循環利用、高純化及高質化基礎原料制備、高豐度稀土元素規模化平衡應用、二次資源綜合回收利用等關鍵技術攻關,解決稀土提取分離過程存在的資源利用率較低、冶煉分離產品檔次偏低、稀土元素應用不平衡等問題。

三是發展材料深度提純技術。針對高品質硅單晶、高檔光刻膠、封裝基板、高端濺射靶材、前驅體等方面的高純原材料需求,開展高純及超高純鐵、銅、鋁、鈦、鈷、鎢、鉬、鉭、鎳、鍺、銻、銦、鎵、鈹、石英、石墨、氟、磷、成膜樹脂等原材料提純制備技術研發,匹配新一代信息技術、高端裝備制造的高質量發展。

四是發展新能源用材料和環境友好材料。針對核石墨、玄武巖纖維、動力電池隔膜用樹脂材料等基礎原材料,開發高性能、規模化的工藝技術;布局前沿基礎材料研究,如石墨烯、儲氫材料、超高壓電纜用聚丙烯樹脂等;重點針對動力電池、光伏電池,完善回收與循環利用體系;開發具有低析出、低氣味、高生物相容性等特征的聚烯烴、聚酯、聚酰胺、聚氨酯等石化基礎原材料制備技術及裝備,形成大健康合成樹脂基礎材料體系。

五是發展材料流程制造技術。突破鋼鐵冶金長 / 短流程、特種冶煉短流程、先進材料近終型制造、石油化工流程等關鍵流程技術體系,實現大宗原材料制造流程的綠色化、智能化,形成達到國際先進水平,具有動態有序、高效協同特征的大宗原材料先進制造流程。

(三)產業供應鏈提升的重點舉措

1. 提升國內礦產資源供給保障能力

合理加大礦產資源勘查投入,實施新一輪找礦突破戰略行動,重點加強老礦山、現有大中型礦山的深邊部資源勘查,努力提高礦產資源儲量。保持公益性勘查投入,鼓勵商業性勘查投入。

加強國內礦山生產保障,確保大中型礦山穩定供應。大中型礦山的當前供應能力占我國總量的80%以上,應科學開展調查分析,明確發展面臨的問題,積極實施財稅、金融、礦業權審批等方面的支持措施,精準加強相應的資源供給保障能力。

控制礦產資源消費總量。控制能源消費總量,降低單位產值對應的能耗和碳排放強度。持續優化能源消費結構,積極實施煤炭清潔高效利用;推進深部熱能資源開發,有序提高核能、風能、生物質能等可再生能源在一次能源供應結構中的比例。保障戰略性礦產需求,科學確定礦產資源消費上限,集約、節約利用礦產資源,促進生產生活方式轉變。

開展緊缺礦種的“采選冶”技術攻關。針對資源稟賦差、受“選冶”技術制約的鉀鹽、鋰、鈷、鉻、鎳、鋯、鉿、鈮、鉭、鈹、錸等危機礦種,在找礦、選礦、分離、冶煉等環節分別設立技術攻關項目,力求突破低品位、難“選冶”資源開發利用技術難題,提高相關礦產的國內供應能力。

強化礦產資源儲備能力建設。加大緊缺礦產品的應急儲備規模,適度開展礦產地儲備、礦山產能儲備;加強緊缺礦產需求替代技術研究,如鋁代銅、鎂代鋁、鈉鎂釩替代鋰等技術;構建涵蓋礦山生產 ? 冶煉 ? 材料 ? 裝備制造 ? 循環利用全鏈條的儲備體系。

優化國家資源管理政策,提振礦業市場信心。建議調整權益金制度,適度降低探礦權的權益金,采礦權的權益金可后置收取(以“產量”計價并在生產過程中隨稅費一同繳納);優化礦產資源出讓制度,制定有利于地勘單位找礦增儲、企業自主探礦的出讓制度細則。

2. 提升材料技術競爭力

針對國際影響大、技術難度高的“材料群”,給予長期穩定支持。建議啟動實施新材料科技重大項目,力爭突破一批關鍵核心技術,探索提升引領發展、具有可持續發展能力的路徑,形成新材料研發及應用全流程協同創新體系。

完善材料科技創新體系,重組優化材料領域國家重點實驗室。圍繞國家戰略需求和重大創新任務,針對新一代信息技術、“雙碳”戰略目標、高端裝備制造、生命健康等對新材料的需求,調整原有國家重點實驗室的定位和研究方向,以統籌規劃、系統布局、分類管理促進中長期技術研究提升。

筑牢材料技術基礎。借鑒發達國家和地區的基礎研究成功經驗,在材料基礎、共性領域、交叉領域、前瞻領域,以高校、科研院所為承研主體,加大公共資源的持續性、穩定性投入,提升原始創新能力,取得重大原創性成果;在以關鍵基礎原材料、基礎工藝與裝備、基礎零部件 / 元器件、基礎檢驗檢測儀器、基礎工業軟件等產業基礎領域,以優勢企業為主體,“產學研”緊密結合,組織開展全產業鏈創新,充分提升產業基礎能力,為材料產業發展提供持續動力。

促進科技研發與管理模式創新。改革科研評價機制,成果評價導向從以論文為主轉向以創新性、實用性、社會效益綜合評價為主,鼓勵青年研究人員更多面向應用開展研究。促進材料科研成果轉化與應用,推動高端裝備制造領域更大力度為國產材料提供驗證和應用機遇,著眼實際應用驅動材料技術演進升級。強化材料領域智力建設,引導青年研究人員扎實開展材料研究,吸引海外高端人才參與研究。

3. 暢通資源 冶煉 材料 循環利用產業鏈條

順應“雙碳”戰略目標、高質量發展形勢,著力推動關鍵礦產及其材料產業的結構調整。嚴格限制高耗能、耗礦產原料、產業附加值低的初級冶煉和加工制造產業(如粗鋼、煤電鋁、初級化工等)的發展規模,改變現有“紡錘形”產業發展格局。

全方位提升國內企業的國際市場競爭力。推進產業整合,確保戰略性資源產業集中度不低于70%;引導企業加強自主創新,注重原始創新;鼓勵龍頭企業延伸產業鏈條,形成全產業鏈的控制力和影響力。

推動資源產業綠色轉型,提升產業綠色發展水平。提高產業綠色準入門檻,建設綠色礦山、綠色資源型產業,引導企業朝著支撐新能源、新材料、新一代信息技術所需資源方向轉型;加快構建碳排放、碳交易標準,利用標準和規則引導產業規范轉型;實施企業碳排放管理賬戶制度,按照國際標準管理企業碳排放,與下游冶煉、運輸企業合作,協同降低價值鏈的碳排放強度。

構建二次資源供給體系,提高供應能力。完善二次資源回收利用體系,優化二次資源回收政策體系;利用信息技術手段構建資源回收利用管理平臺,提高鋼鐵、有色金屬、稀貴金屬等的二次利用水平。運用產品制造與使用全流程跟蹤技術,產品回收、拆解和再利用技術,大幅度提高國內產品中的金屬回收利用率,將廢鋼、廢銅、廢鋁、廢舊電池中鋰、鈷、鎳等金屬資源的循環利用量提高至消費量占比的30%(2035年),有效緩解資源保障安全壓力。加快資源循環利用基地建設,推動建設一批高環保標準、高技術水準的廢棄物綜合處置示范基地,彌補城市綠色發展“短板”,助力新型城鎮化建設。

六、結語

當前,我國關鍵礦產資源及材料產業處于高質量發展的初期階段,大而不強、技術跟跑、綠色發展水平低是突出表現。其中,資源端是相對薄弱環節,尚未進入高質量發展階段;冶煉端相對其他環節發展較好,已進入高質量發展階段;材料端基本處于追趕國際先進水平態勢,部分領域進展良好,但整體基礎薄弱、競爭力不強、關鍵核心技術不成體系;循環利用端是相對薄弱環節,尚未進入高質量發展階段。為了支撐關鍵礦產資源及材料產業供應鏈的高質量發展,建議部署以下三大工程 / 項目。

戰略性礦產資源供應底線紅線構筑工程,旨在防范礦產資源安全出現重大風險,綜合考慮對外依存度、國內資源條件、資源需求、替代與二次資源供應來劃定我國礦產資源安全底線,包括資源自給率底線、產量底線、新增資源儲量底線、儲備量底線;科學劃定礦產資源開發紅線、礦產資源勘查紅線。

重點新材料研發及應用重大項目,以高溫合金、高端裝備用特種合金、高性能纖維及復合材料、特種高分子材料、電子信息材料、稀土新材料、材料基因工程為重點,盡快構建關鍵核心技術體系,形成全流程協同創新體系,探明產業高質量發展路徑。

二次資源供給體系構建與能力提升工程,通過二次資源回收利用體系建設,發展資源回收利用管理平臺,突破全流程跟蹤與回收再利用技術體系,以金屬回收利用率提高來緩解資源保障安全壓力,加快以廢棄物綜合處置示范基地為代表的資源循環利用基地建設。

通過上述重大工程 / 項目建設,推進關鍵礦產資源及材料產業供應鏈的上、下游協同發展,為我國經濟社會高質量發展提供堅實的物質支撐。值得指出的是,本文主要根據國內礦產資源及其材料產業的現狀布局展開研究,后續將著眼新的國際態勢,進行全球戰略礦產資源經略及布局課題研究,以期為國家宏觀經濟研究與管理提供參考。

注:本文內容呈現略有調整,若需可查看原文。

作者介紹

干勇,冶金材料專家,中國工程院院士。

長期從事冶金、新材料及現代鋼鐵流程技術研究,是我國材料、冶金、現代鋼鐵流程的學術帶頭人之一。

彭蘇萍,礦山工程地質與工程物探專家,中國工程院院士。

發現煤層砂巖頂板變薄尖滅帶是頂板災害易發區,建立了煤層頂板穩定性地質預測技術與方法。率先開展煤礦三維三分量地震勘探技術研究,建立了以野外采集評價技術、三維地震可視化解釋與反演技術、縱橫波聯合解釋技術為基礎的煤礦高分辨三維地震勘探技術體系,首次達到700米深度勘探精度達到查明≥3米斷層的技術水平,并在煤炭企業廣泛推廣應用。研制開發出具自主知識產權的礦井地質雷達和多波地震儀裝備并在煤炭、交通和軍事陣地探測中推廣應用。研究和初步建立了煤層氣富集區地震探測技術并在煤炭企業推廣。

毛景文,礦床地質與礦產勘查學家,中國工程院院士。

長期致力于礦床模型和成礦規律研究及找礦勘查,針對我國東部燕山期板內大規模成礦事件,通過破解成礦時空分布規律、物質分布規律和構造控制規律,創新性構建了板內成礦動力學模型,發展了成礦理論,并有效指導找礦勘查部署。他提出的10組礦床組合模型,被有關地勘單位和礦業公司用于找礦勘查,推動隱伏礦找礦取得重大突破。

裴榮富,礦床地質與礦產勘查學專家,中國工程院院士。

長期致力于礦業工程勘查和科學研究,在國內外主持多項重大礦產勘查工程和30余礦床地質勘探與礦山開采工程驗證對比研究,創新地提出“雙控論”和“合理域”固體礦產勘查模型,為指導地質工作做出充分科學論證,并被國際引證;專攻特大型礦床成礦背景研究,提出“成礦偏在性”和“異常成礦”等新概念,為在全國開展找礦提供理論基礎。

李仲平,航天復合材料專家,中國工程院院士。

長期從事極端服役環境功能復合材料應用基礎研究和工程應用研究,負責并帶領團隊探明功能復合材料熱力電行為規律,實現航天用功能復合材料體系及制備技術創新,研制出系列新材料與防熱結構,成功應用于新一代航天型號,解決“熱障”與“熱透波”問題,支撐再入機動、精確制導和小型化等型號關鍵技術突破。

屠海令,電子材料專家,中國工程院院士。

長期從事硅、化合物半導體,稀土半導體,硅基半導體材料制備;半導體材料中雜質與缺陷行為,界面、表面物理化學;半導體材料與器件性能關系;納米半導體材料,高k材料和紅外光學材料等方面研究。領導并參加多項半導體材料國家工程及專項項目,形成了一系列具有自主知識產權的工程技術和規模化的生產能力。

孫傳堯,礦物加工工程專家,中國工程院院士。

長期從事礦物加工及復雜多金屬礦產資源綜合利用的研究與設計工作,有豐富的選礦廠生產實踐經驗。在鋰鈹鉭鈮、鉛鋅、銅鎳、鎢鉍鉬,鐵及黃金領域承擔了多項科研任務;在理論研究中,與合作者共同開拓“礦物浮選的晶體化學原理”的學術方向,撰寫出版學術專著《硅酸鹽礦物浮選原理》;提出“開發與礦物資源可選性相和諧的精細工藝技術(和諧選礦)和基因礦物加工工程(基因選礦)的學術觀點。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414