改革以來,中國的成就舉世矚目,從計劃經(jīng)濟到市場經(jīng)濟,從中國制造到中國智造,從跟隨世界到引領世界,從大規(guī)模“引進來”到大踏步“走出去”, 我們的建設如火如荼,這一個又一個燦爛奪目成就的背后,是無數(shù)祖國建設者努力奮斗的印記,中交四航工程研究院有限公司(以下簡稱“研究院”)就是其中之一。自改革開放的四十年來,研究院始終堅持以科技創(chuàng)新、銳意進取引領企業(yè)發(fā)展,如今已發(fā)展成為營業(yè)額逾十億元,在行業(yè)內(nèi)較有影響力的科技型企業(yè)。

為了全面了解該研究院的快速發(fā)展之道,探索其科技發(fā)展前沿,記者采訪到了王勝年總工程師。

王勝年總工程

王勝年,教授級高工,中交四航工程研究院有限公司總工程師,享受政府特殊津貼專家,全國優(yōu)秀科技工作者,入選 2013 年國家百千萬人才工程人員,并被授予“有突出貢獻中青年專家” 、“廣東省丁穎科技獎”等榮譽稱號;長期潛心工程材料科學研究工作,在混凝土材料及耐久性、腐蝕與防護、結(jié)構(gòu)健康診治等基礎研究和工程應用領域成果卓著。下面請跟隨王總走進中交四航工程研究院有限公司……

砥礪前行五十載 開拓創(chuàng)新鑄輝煌

據(jù)了解,中交四航工程研究院有限公司創(chuàng)建于 1965 年,隸屬于中交第四航務工程局有限公司,是中國交通建設股份有限公司三級子公司,是一家為港航、公路、鐵路、水利、市政、工民建等基礎設施和工程提供科技研發(fā)、技術服務、工程質(zhì)量檢測、新材料研發(fā)生產(chǎn)、專業(yè)化工程施工的科技型企業(yè),已獲得“高新技術企業(yè)”認證。

自成立以來,研究院走過了文革到三年大建港的初創(chuàng)階段,體制改革走向市場的開拓階段以及進入新世紀后的快速發(fā)展階段,尤其是改革開放的四十年來,研究院始終以科技創(chuàng)新引領企業(yè)發(fā)展,成就了如今的營業(yè)額逾十億元,在行業(yè)內(nèi)較有影響力的科技型企業(yè),擁有一個交通運輸行業(yè)重點實驗室、兩個集團重點實驗室及博士后科研工作站等科研平臺,培養(yǎng)了一支高學歷高素質(zhì)科技人才隊伍,為支撐四航局主業(yè)以及推動行業(yè)進步做出了積極貢獻。

科技管理不斷提升,構(gòu)建科技創(chuàng)新體系

在成立初期,研究院主要是通過試驗檢測為四航局施工提供技術服務,1973 年大建港的浪潮掀起后,研究院不僅提供試驗檢測,也為四航局不斷增多的工程提供建筑材料、地基結(jié)構(gòu)、施工技術和技術情報等方面的應用研究。

上世紀七、八十年代,技術工作由多個不同專業(yè)的研究室完成,研究院開始在市場中尋找項目,科技管理工作的要求越來越高,研究院曾設立技術科、總工程師室、科技辦等技術管理部門,越來越趨向?qū)I(yè)化。

市場的摔打使研究院更加意識到只有具備技術優(yōu)勢才能提升市場競爭力。2000 年后,科研管理部門專業(yè)化不斷提高,由總工辦發(fā)展為科研管理部,形成了建筑材料研究所、環(huán)境生態(tài)巖土工程研究所、結(jié)構(gòu)工程研究所三個一線研發(fā)部門,還組建了中交四航巖土工程有限公司、廣州港灣工程質(zhì)量檢測有限公司、廣州四航科技材料有限公司三個成果轉(zhuǎn)化平臺(后由于“壓減”工作需要,改制為研究院巖土工程分公司、研究院材料科技分公司),并形成了博士后科研工作站、疏浚技術裝備國家工程研究中心疏浚土處理分中心、省港口工程技術研發(fā)中心、交通運輸行業(yè)水工構(gòu)造物耐久性重點實驗室、中交建材重點實驗室、中交環(huán)保與安全重點實驗室六大科研平臺,出臺了一系列科研管理制度,研發(fā)了網(wǎng)上科研管理系統(tǒng),建立起了較為完備的科技管理體系。2018 年出臺了《中交四航工程研究院有限公司員工公派出國進修和學術研究管理辦法》,選派優(yōu)秀的科研人員到世界一流高等院校或科研機構(gòu)進修,有效地激勵了技術團隊的積極性,提升企業(yè)科技創(chuàng)新能力。

科技工作成果豐碩,提升企業(yè)核心競爭力

從 1965 年到 1978 年,研究院科技工作者利用大建港的契機,在土工工程材料技術和混凝土技術領域取得了諸多的成果。如海水海沙、環(huán)氧樹脂都在港工混凝土中得到應用混凝土減水劑 NNO的研究和應用獲得全國科技大會獎,麥遠儉等人在湛江港 652 大堤工程中開展了土坡與地基穩(wěn)定分析程序的改進,獲廣東省科技成果獎。隨著 70 年代樁基結(jié)構(gòu)的變革,研究院于 1976 年開始研發(fā)試樁裝置。

80 年代初,研究院牽頭開展了華南地區(qū)碼頭腐蝕情況調(diào)查,報告引起了交通部的重視,并出資建設了湛江暴露試驗站,由研究院運行管理。研究院也由此開始大力開展港口工程建筑物的耐腐蝕研究。在巖土技術領域,研究院在綜合地基加固技術、基礎結(jié)構(gòu)監(jiān)測技術以及施工設備研發(fā)等發(fā)面取得了很多成果,并在深基坑支護技術、隧道基礎研究上填補了四航局的空白,這一時期,樁基技術、結(jié)構(gòu)檢測評估技術、水工模型試驗等結(jié)構(gòu)工程技術也獲得了進一步發(fā)展,還完成了馬耳他項目的防波堤試驗。研究院逐漸形成了建材、巖土和結(jié)構(gòu)三大專業(yè)技術板塊。

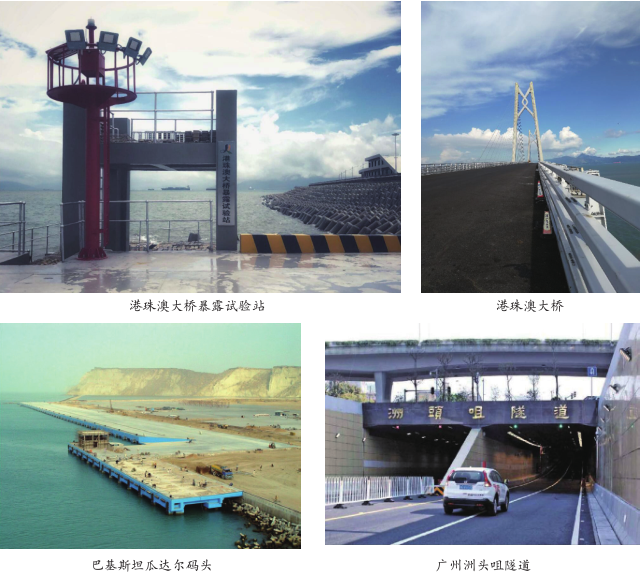

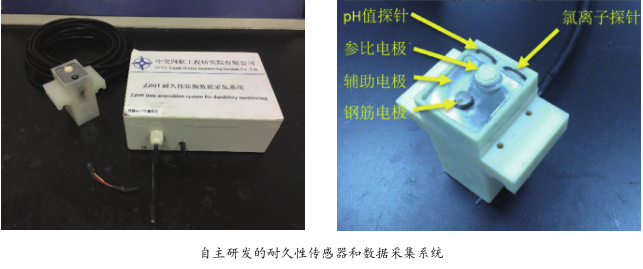

中國港口建設在 2000 年后進入黃金時期,研究院的科技管理體系不斷完善,科技研發(fā)能力日益增強。研究院主持完成的“提高海工混凝土結(jié)構(gòu)耐久性壽命成套技術及應用”項目,實現(xiàn)了我國海工工程耐久性壽命由上世紀 80 年代不足 30 年提高到 50 年以上的技術跨越,獲得國家科學技術進步獎二等獎。研究院參與完成的“離岸深水港建設關鍵技術研究與工程應用”成果顯著提升了我國離岸深水港工程建設的國際影響力,獲得國家科學技術進步獎一等獎。結(jié)合軟基處理工程實踐,研究院形成了一系列地基處理技術,“吹填造陸超軟土地基加固成套技術研究及應用”已廣泛應用于多個重大工程,獲得航海學會科學技術一等獎。讓研究院為之驕傲的是,研究院承擔了國家支撐計劃項目“港珠澳大橋跨海集群工程建設關鍵技術研究與示范”,包括耐久性、人工島基坑防護及沉管浮運沉放等 5 個子課題研究工作,為港珠澳大橋建設提供了重要的技術支撐。緊接著,研究院憑借技術實力又承擔了“深圳至中山跨江通道鋼殼沉管自密實混凝土配制、制造及施工關鍵技術研究”項目,研究成果直接為深中通道海底沉管隧道方案論證提供了技術指導。迄今為止,研究院獲批國家專利 133 項、國家級工法 5 項、省部級工法11項,主編和參編行業(yè)規(guī)范54項(含在編),獲得集團、省部級及以上科技獎勵 109 項,大大提升了企業(yè)的核心競爭力!

科技成果影響深遠,社會效益經(jīng)濟效益顯著

研究院五十余年科技發(fā)展為推動行業(yè)進步、支撐四航局主業(yè)發(fā)展、解決重大工程問題,科技人才培養(yǎng)都發(fā)揮了巨大的作用,同時也取得了顯著的科技轉(zhuǎn)化效益。

研究院憑借技術實力,主編、參編了 54 項行業(yè)規(guī)范(含在編),推動了行業(yè)技術的發(fā)展,也提升了研究院在相關專業(yè)領域的知名度,成為了行業(yè)技術的領跑者。作為四航局的人才中心、技術中心、新產(chǎn)業(yè)孵化中心,研究院從成立起一直在混凝土配制、控裂、防腐、地基處理、樁基檢測、基坑、施工監(jiān)測等多方面為四航局提供優(yōu)質(zhì)高效的技術服務。從上世紀七十年代為援外工程馬耳他防波堤進行模型試驗開始,研究院陸續(xù)為巴基斯坦瓜達爾碼頭、蘇丹港、肯尼亞蒙巴薩橋等中東、非洲多個海外國家重大工程以及國內(nèi)的湛江港、鹽田港、洋山港、杭州灣大橋、膠州灣大橋、虎門大橋、港珠澳大橋等三十多個重大工程提供技術咨詢、技術服務及施工,全面覆蓋我國沿海港口工程,有力地支撐了國家一帶一路倡議的實施。2016 年以來,為南海島礁建設提供了強有力的技術支撐,為國家海洋開發(fā)戰(zhàn)略貢獻了力量。

科技創(chuàng)新離不開人才,研究院依托科研項目、工程項目、科技平臺、學術活動等載體,形成了一支以業(yè)內(nèi)知名專家和教授級高級工程師為學術帶頭人,以博士、碩士為中堅力量的技術隊伍,其中,享受政府特殊津貼專家 2 人、教授 1 人、教授級高級工程師 18 人、博士 27 人、碩士 137 人,是一支學歷層次高、年齡結(jié)構(gòu)年輕化的人才隊伍,為研究院及四航局的技術創(chuàng)新提供了強勁的人才動力。

助力標準國際化 引領行業(yè)新格局

中交四航工程研究院有限公司始終實施科技興企、人才強業(yè)的戰(zhàn)略,一直堅持科研與實踐相結(jié)合的方針,取得了累累碩果,成為了行業(yè)耐久性技術的領跑者。

以規(guī)范編寫為例,其中,該研究院王勝年總工程師(以下簡稱“王總”)主持編寫的《港口水工建筑物檢測評估技術規(guī)范》、《海港工程高性能混凝土質(zhì)量控制標準》、《水運工程結(jié)構(gòu)耐久性設計標準》填補了我國港口工程行業(yè)專項技術規(guī)范的空白。

據(jù)王總介紹,在行業(yè)耐久性技術上取得的成就,鹽田港二期項目就是最精彩的部分。二十年前,鹽田港二期在國內(nèi)首次提出工程“50 年不大修”的建設目標。要知道當時國內(nèi)海港工程一般在20 年左右就會出現(xiàn)高腐蝕破壞,但時任科研所所長潘德強對他們說:“沒問題的,你們放手干!”,然后他就帶著所里幾個技術骨干直奔現(xiàn)場了。經(jīng)過在現(xiàn)場與項目部試驗室技術人員一起反復試驗,他們完成了高性能混凝土的配合比設計,調(diào)配出來的混凝土具有高抗氯離子滲透性、高尺寸穩(wěn)定性,完全滿足鹽田港 50 年不大修的設計要求,這是“高性能混凝土”的第一次成功應用。

鹽田港二期的海工高性能混凝土之所以能成功應用,其實要歸功于他們在1995 年開展的一個科研課題——大摻量粉煤灰高性能混凝土的研究與應用,這是科研所在水運系統(tǒng)內(nèi)首次開展海工高性能混凝土的研究,也是他負責的第一個耐久性科研課題。

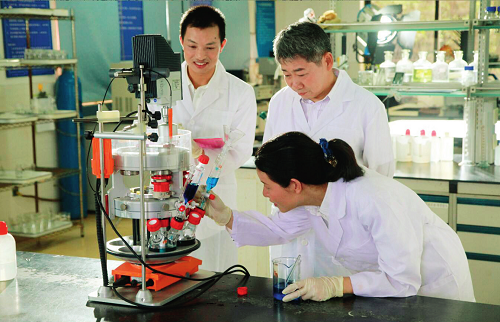

王勝年總工程師在指導工作

粉煤灰是火力發(fā)電廠里煤燃燒后煙氣中收捕的細灰,開始是廢棄的固體廢料,后來被發(fā)現(xiàn)含有與水泥混合可發(fā)生水化反應的一種成分,水化后能產(chǎn)生一定的強度,能提高混凝土的性能。但當時行業(yè)內(nèi)對該技術的把握有限,擔心過多使用會影響混凝土的強度,甚至對混凝土的其他性能也產(chǎn)生一些負面作用,因此限制其摻量。他們查閱了國內(nèi)外的相關研究資料,并進行了反復的試驗驗證,發(fā)現(xiàn)完全可以突破當時標準里的用量限制,從之前的常用的 10% 左右增加到 30% 甚至 40%,不僅提升了混凝土的工作性及強度,也大大提升了抗海水腐蝕性能,這就是“高性能混凝土”的雛形。1998 年,他們就把這項實驗成果,應用到了鹽田港二期工程當中,從2012、2018 年分別回到鹽田港進行現(xiàn)場檢測,混凝土構(gòu)件毫無銹蝕跡象,結(jié)合暴露試驗站數(shù)據(jù),預測碼頭壽命完全可以達到 20 年以上,說明他們采取的耐久性防護策略是正確的。1999 年,“大摻量粉煤灰高性能混凝土的研究與應用”項目獲得了中港科技進步二等獎。

2000 年,因為有科研成果的積累和豐富的工程實踐經(jīng)驗,他們承擔了《海港工程混凝土結(jié)構(gòu)防腐蝕技術規(guī)范》的主編任務。由此,“海工高性能混凝土”以及“混凝土特殊防腐蝕措施”在國內(nèi)第一次納入行業(yè)標準,并全面應用于在建的相關工程,給予工程實施提供了有力的指導,提高了我國基礎設施結(jié)構(gòu)的耐久性,成為行業(yè)重要的里程碑。

自此之后,已經(jīng)更名的研究院進入了科研工作高速發(fā)展期,成為行業(yè)耐久性技術的領航者。除《海港工程混凝土結(jié)構(gòu)防腐蝕技術規(guī)范》外,《港口水工建筑物檢測技術規(guī)范》、《港口水工建筑物修補加固技術規(guī)范》、《海港工程高性能混凝土質(zhì)量控制標準》、《水運工程結(jié)構(gòu)耐久性設計標準》相繼編制完成。

規(guī)范的編寫單從企業(yè)經(jīng)濟效益上來看是“虧本的”,但通過規(guī)范編寫,培養(yǎng)了一批人才、提升了研究院的技術實力、行業(yè)影響力,推動了行業(yè)的進步,這些價值都是經(jīng)濟效益所不能衡量的。目前他們在繼續(xù)主編、參編行業(yè)規(guī)范的同時,還參與了部分國家規(guī)范的編寫,并不斷拓寬規(guī)范編寫的技術領域。為了更好地支撐主業(yè),他們正在進行國標與外國標準地對比分析工作,努力為助力中國標準國際化作出更多、更大的貢獻!

再接再礪新征程 追求卓越無止境

王總強調(diào),在祖國邁入新時代,踏上新征程的今天,中交四航工程研究院有限公司立志成為國際知名、國內(nèi)一流、行業(yè)領先的科技型企業(yè)。用科研成果推動技術進步,以成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)生經(jīng)濟效益支撐企業(yè)不斷自主創(chuàng)新。接下來,研究院將根據(jù)中國交建、四航局的發(fā)展戰(zhàn)略,進一步緊貼主業(yè),堅定不移地走自主研發(fā)、自主創(chuàng)新的道路,促進企業(yè)核心競爭力的持續(xù)增強,加強水環(huán)境綜合治理、污染土處理等環(huán)保技術的研發(fā),持續(xù)提升科研平臺的層次和影響力,為保護祖國的綠水青山,建設交通強國、海洋強國而努力奮斗!

后記

大鵬一日乘風起,扶搖直上九萬里。中交四航工程研究院有限公司始終堅持開拓創(chuàng)新、追求卓越的堅定信念,立志為建設交通強國、海洋強國做出更大貢獻。我們相信在千千萬萬這樣優(yōu)秀的科研院所和企業(yè)的共同努力下,我國的科技事業(yè)未來定會更加地蓬勃發(fā)展,占領世界科技制高點,傲立于世界科技之林。

● 人物簡介

王勝年,1963 年 4 月生,安徽定遠人,中共黨員,教授級高級工程師,享受政府特殊津貼專家、交通部交通青年科技英才、“十五”全國建設科技進步先進個人、十一五全國建設先進個人、第五屆全國優(yōu)秀科技工作者,入選 2013 年國家百千萬人才工程,并被授予“有突出貢獻中青年專家”,2014 年被中華全國總工會授予“全國五一勞動獎章”等榮譽稱號。現(xiàn)任水工構(gòu)造物耐久性技術交通行業(yè)重點實驗室學術委員會主任、中交四航工程研究院有限公司總工程師、廣東省土建筑學會混凝土與預應力混凝土專業(yè)委員會副主任委員兼秘書長、廣東省腐蝕與防護學會常務理事、華南理工大學兼職碩士生導師、《水運工程》《中國港灣建設》編委等職務。近年,主持和參加國家、省部級科研項目 30 余項,獲省部級科研成果獎達 20 項,發(fā)表論文 140多篇,獲發(fā)明專利 7 項,國家級工法 3 項,在混凝土材料及耐久性、混凝土和鋼結(jié)構(gòu)的腐蝕與防護、結(jié)構(gòu)物檢測與評估等方面取得一系列突出成果。

免責聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

-

標簽: 王勝年, 中交四航工程研究院有限公司, 科技成果

官方微信

《腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606-806

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網(wǎng)官方QQ群:140808414