表面涂層旨在減輕普遍存在的生物污損,預示著復雜生物環境中表面保護的新時代已經到來。然而,盡管使用了殺菌劑,現有策略仍受到持續和反復出現的生物膜附著問題的困擾。 2024年9月5日,東北大學王福會教授、徐大可教授(2024年度國家杰出青年科學基金獲得者)、李祥宇副教授團隊在Advanced Materials期刊發表題為“Robust Chiral Metal–Organic Framework Coatings for Self-Activating and Sustainable Biofouling Mitigation”的研究論文,東北大學材料學院于智群為論文第一作者,李祥宇副教授、徐大可教授為論文共同通訊作者。https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202407409 該研究發了一種手性金屬有機框架(MOF)涂層,該涂層具有保形微結構,可實現一種新的防生物污損模式,即自發生物膜分解后消滅細菌。 手性MOF的防生物污損涂層示意圖 圖源:Advanced Materials

設計了一種簡單通用的金屬-多酚網絡(MPN),可將殺菌Cu2+和抗生物膜D-氨基酸配體的MOF納米盔甲牢固地錨定在不同材料類別和表面拓撲的各種基底上。結合多種手性氨基酸,使所得到的涂層具有廣泛的生物膜擴散信號,促進銅催化的化學動力學反應和固有的機械殺菌活性。 RNA測序轉錄組學分析表明,這種協同機制產生了前所未有的抗生物污染功效,增強了廣譜抗菌活性,阻止了生物膜的形成,并破壞了成熟的生物膜。此外,螯合定向的非晶/晶體涂層可以激活光致發光特性,從而抑制微藻生物膜的沉降。該研究為手性增強的抗菌行為提供了一個獨特的視角,并為開發適用于各種應用的下一代抗生物污染涂層開辟了一條合理的途徑。

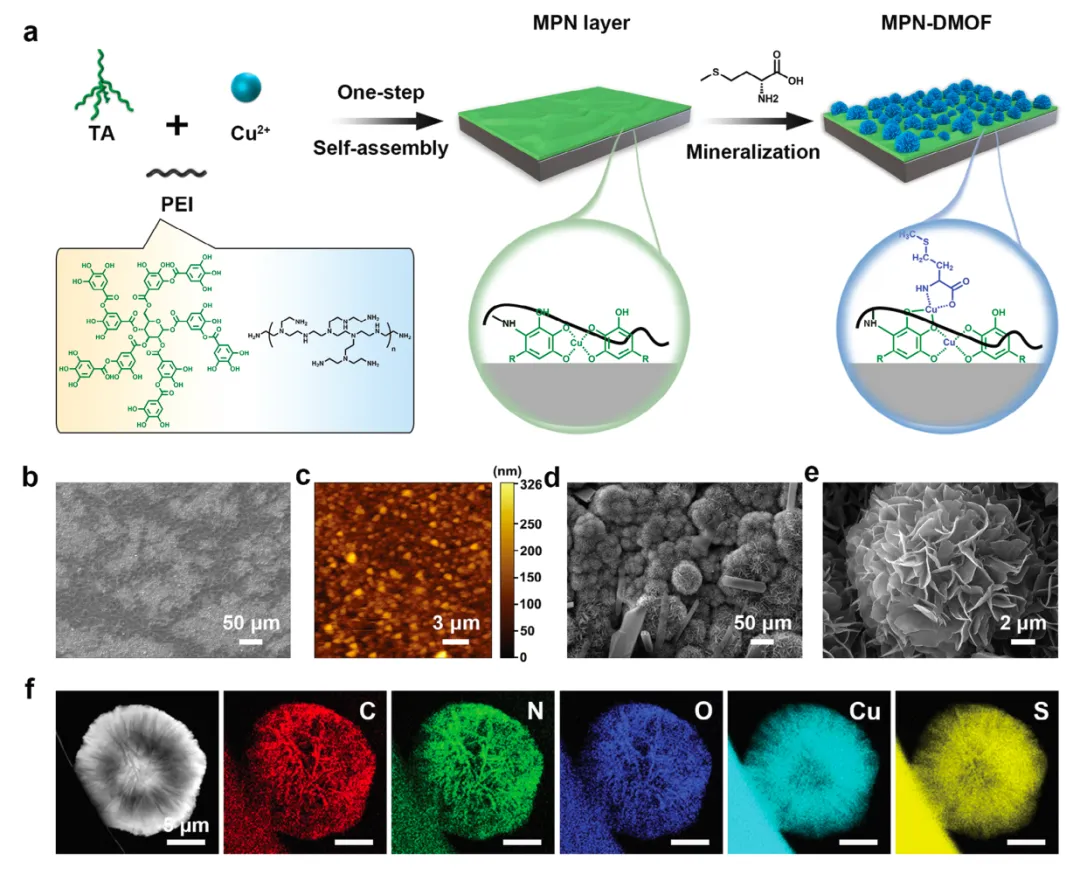

該研究開發了一種通用的螯合定向策略,用于在環境條件下合成堅固的基于手性MOF的防生物污染涂層。通過MPN的生物激發聚合和原位D-氨基酸集成礦化,將所得涂層設計成無定形/晶體異相結構。由單寧酸(TA)、聚乙烯亞胺(PEI)和Cu2+組成的MPN不僅通過模仿貽貝足蛋白的凝固過程賦予了不依賴表面的錨定能力,而且還具有豐富的成核位點,可以有效地固定MOF。 該研究提出,對三元組成的精確控制能夠解決與快速和不受控制的Schiffbase/Michael加成反應相關的嚴重聚集和生長不良的問題。D-氨基酸作為功能有機亞基固定在中間粘附層上,與Cu2+周期性地組裝成MOF納米材料。這種結構骨架提供了一種概念上不同的方式來增強D-氨基酸的物理化學穩定性和發揮其生物學特性。 更重要的是,局部手性微環境可以與抗菌元素位點協同作用,獲得前所未有的抗生物污染性能,提供對細菌和藻類的廣譜抗性,抑制生物膜的形成,并根除成熟的生物膜。系統實驗和RNA測序轉錄組學分析表明,獨特的抗生物污染途徑包括納米結構的機械殺菌作用、高毒性羥基自由基(·OH)引起的DNA氧化損傷、手性依賴的生物膜調節和熒光誘導的藻類治理。 該研究提供了一個具有“即配即殺”特征的協同防污模式的范例,并揭示了高度自適應手性MOF衍生涂層在抗菌、抗感染和其他涉及生物膜的生物醫學領域的潛在應用。

MPN-DMOF的制備工藝及表征 圖源:Advanced Materials

總之,該研究首次展示了一種順序的“即配即殺”抗生物污染方法,用于開發手性MOF涂層,將殺菌效果和生物膜分散能力結合起來。定制跨多尺度界面的MPN自組裝,為螯合介導的MOF礦化提供了一個堅固且可擴展的粘合劑平臺,具有與表面無關的錨定能力。 包裹在MPN中的Cu2+可以溫和地、可控地濃縮一系列D-氨基酸作為MOF構建塊的配體,從而形成具有可調結構對稱性的分級異相構型。 由此產生的納米裝甲幾何結構允許優越的細菌機械失活,從而增強氧化還原活性銅催化的類芬頓反應所產生的ROS的破壞作用。更重要的是,MPN-DMOF保留了D-氨基酸固有的天然功能,從而抑制了生物膜的形成和成熟生物膜的脫離。 此外,涂層利用獨特的藍色熒光來發出防止藻類的信號,在復雜的生物條件下(如海洋環境)加強表面保護。在這種協同作用下,MPN-DMOF在不使用危險化學品和額外能量輸入的情況下,表現出了顯著的廣譜生物防污性能,優于采用單一抗生物防污模式的傳統涂層。該項研究為穩健、可持續和低成本的抗生物污染技術提供了一個創新范例,這可能為環境修復、生物醫學、生物催化等領域提供選擇或靈感。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414