近期,大連理工大學材料科學與工程學院段玉平教授團隊在新型微波隱身超材料研究方面取得重要進展。該研究針對傳統諧振型超材料面臨的單元面內尺寸與電磁響應強耦合、難以小型化的瓶頸問題,提出了一種基于鐵磁介質的無諧振單元超材料設計范式。過“成分-結構二維調制策略”將反射波的振幅與相位進行解耦,實現了相位調控與單元面內尺寸的完全獨立,為開發高性能、小型化電磁隱身器件提供了全新的技術路徑。 研究成果以“基于鐵磁介質的無諧振超材料實現強制微波損耗與緊湊型隱身斗篷” (Resonator-Free Metamaterials Based on Ferromagnetic Dielectrics for Mandatory Microwave Loss and Compact Stealth Cloaks)為題,發表在材料科學領域頂級期刊《先進材料》(Advanced Materials)上。高熵合金吸收劑最新成果(Strategy-induced strong exchange interaction for enhancing high-temperature magnetic loss in high-entropy alloy powders)發表在材料領域國際高水平期刊《先進功能材料》(Advanced Functional Materials)。 「READING」

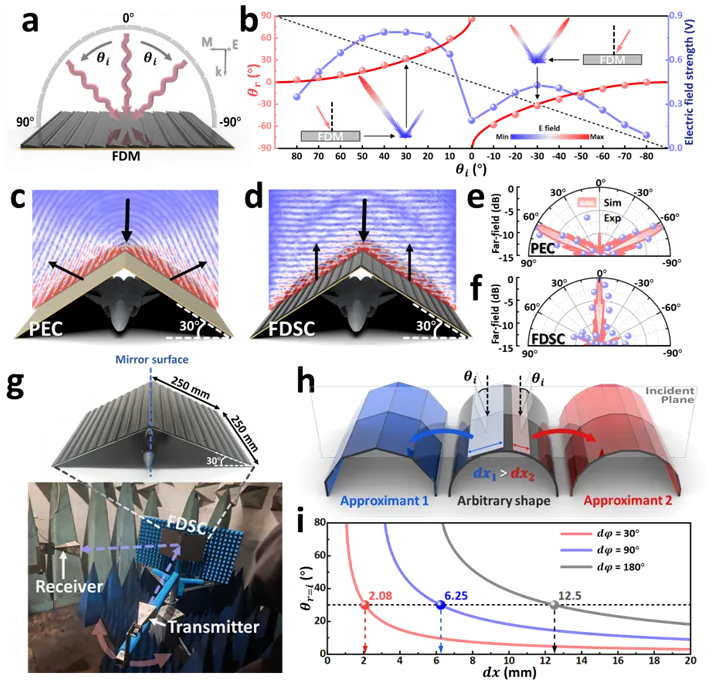

人工電磁超材料憑借其精密幾何結構對電磁波的調控能力,可實現傳播路徑、相位及幅度等的精確操控,在國防安全領域具有重大戰略意義。然而,傳統基于諧振結構單元的隱身超材料,其電磁響應受限于單元面內尺寸與工作波長的固有耦合關系,導致單元難以小型化,并在相位調控精度與工作帶寬等方面存在固有局限,嚴重制約了其在緊湊型平臺上的隱身應用。 本研究提出一種無諧振結構超材料設計,利用鐵磁介質單元中的縱向多層干涉效應調控反射波,有效解耦了單元面內尺寸對電磁響應的約束,實現了跨尺度下的自由相位梯度設計。該設計不僅為電磁波操控提供了前所未有的靈活性,更通過將反射波轉化為沿超材料表面水平傳播的表面波,開創了一種全新的強制微波能量耗散機制。實驗與仿真結果(圖1)表明,當樣品覆蓋的相位周期數達到10時,垂直入射背景下的反射波可被完全轉化為沿超材料界面傳播的表面波。該表面波在水平傳播過程中強制性地被具有本征損耗特性的鐵磁介質二次吸收,使得材料內部的平均功率損耗密度提升了36.64%,最低反射損耗達到-52 dB,有效吸收帶寬為7.4 GHz。 圖1 通過誘導表面波提高超材料的電磁損耗效率和反射損耗性能 利用斜入射下的特殊散射場分布,進一步驗證了鐵磁介質基超材料在構建隱形斗篷中的應用潛力(圖2)。該斗篷能夠在均勻回波背景下有效隱藏目標的幾何形狀特征,提供了一種高效的隱身新方案。由于消除了電磁響應對諧振結構尺寸的依賴性,本研究提出了一種適用于曲面共形的“漸變尺寸單元”設計方法并基于此方法開發了鐵磁介質基超材料曲形隱形斗篷,將曲形目標產生的彎曲波陣面重構為平面波陣面。在相位梯度恒定的條件下,該設計方法僅需調控單元尺寸即可精確控制反射波角度,有效解決了曲形目標的相位補償難題。 圖2 斜入射下的散射場分布以及鐵磁介質基隱身斗篷的設計示意圖 AM論文第一作者是材料學院博士生陳偉,AFM第一作者是材料學院碩士生李澤瑞,通訊作者為材料學院段玉平教授。研究工作得到了國家自然科學基金項目和中央高校基本科研業務費的資助支持。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414