金屬材料在服役時,導致其失效的因素有很多,腐蝕就是其中一種主要原因,腐蝕從金屬的表面開始,逐步加深腐蝕坑,最終演變成裂紋源,破壞金屬材料的完整機械性能。目前,常通過合金設計、表面處理與組織調控等策略來優(yōu)化金屬材料的抗蝕性能,在合金設計策略中,傳統(tǒng)方法依賴試錯,即將合金制備出來后通過電化學等測試手段表征其腐蝕性能,效率低且代價高,如何快速地在眾多適用組元中挑選到合適的耐蝕元素,或在完成初步設計設計后,如何預測該合金的耐蝕性能目前仍然是一個較大的挑戰(zhàn)。 針對這一問題,中國科學院物理研究所柳延輝研究員、李明興副研究員團隊聯(lián)合上海大學王剛教授,利用高通量合金庫與浸泡腐蝕實驗,系統(tǒng)建立了金屬–金屬鍵合強度(εM–M)與金屬–氧鍵合強度(εM–O)兩個原子尺度鍵能參數(shù)與合金耐蝕性之間的構效關系,提出一種通用的元素選擇與耐蝕合金開發(fā)的指導準則。 【研究背景】 金屬構件的腐蝕若是一直發(fā)展,會產生嚴重破壞工程結構完整性的裂紋源,導致構件功能過早失效,造成巨大的經(jīng)濟損失,因此需要開發(fā)一系列具有適用耐蝕性的性能優(yōu)異的金屬材料。一般來說,合金的耐腐蝕性可以通過合金化、熱處理、組織非晶化和表面處理等方法來調整,在這些方法中,合金化是一種簡單而有效的方法,通過將有益于耐蝕性的合金元素加入到組元中,從根源上提高合金表面鈍化膜的密度和可修復性,減少局部腐蝕,細化顯微組織,形成耐腐蝕相。但不同組分之間的相互作用機制是較為復雜的,這與組分間的原子序數(shù)差以及組分濃度等多因素都有關系,因此如何選擇合適的合金元素并確定其最佳濃度并不是一件容易的事。 理論上來說,能夠促進鈍化的組分一般是包含高的金屬-氧鍵合強度和低的金屬-金屬鍵強度,這些組分加入能夠促進穩(wěn)定鈍化膜的形成。相反,具有較高的金屬-金屬鍵強度的組分會增加表面金屬-金屬鍵破壞的活化能壘,從而減緩了基體的溶解。但一種元素是作為鈍化促進劑還是溶解減緩劑取決于基體合金,在不同的合金體系中加入相同的元素并不總是對腐蝕行為有積極的影響。在具體的某一特定特定合金體系中,元素是否會對合金耐蝕性有積極影響是難以預測的。從金屬-金屬鍵和金屬-氧鍵的結合強度入手,以此指導元素選擇的方法在高效催化劑的設計領域已被證實有效,但這一策略在耐腐蝕合金設計中的作用尚未得到足夠的重視。 【核心內容】 在該研究中,團隊聚焦于許多具有優(yōu)異性能的商用金屬玻璃材料的基礎體系——Cu-Zr體系,采用組合方法制備了基于Cu-Zr合金體系的1374種合金并對其進行了表征,在Cu-Zr中加入不同的元素,統(tǒng)計分析了Cu-Zr中臨界濃度的變化。結果分析表明,合金的耐蝕性與金屬-金屬結合強度(εM-M)和金屬-氧結合強度(εM-O)有較強的相關性,通過添加高εM-M和εM-O的合金元素,可以增強Cu的臨界濃度,從而增加體系的耐腐蝕性。團隊還將這一策略擴展至Ni-Nb體系,驗證通過εM-M和εM-O的角度進行合金元素的選擇,這一選擇策略可以適用于不同的合金體系,將來有望基于此條策略,能夠更加高效地篩選出具有優(yōu)異耐蝕性的新型合金材料。 【研究方法】 團隊采用共聚焦直流磁控共濺射技術,在元素濺射靶上制備了Cu-Zr-X(X:Ag,Cr,Al,Ti,Ta)和Ni-N -(Mo)。對于每個成分庫,制作了229個直徑≈3.6mm的點位,間距為5毫米,使用3.5 wt.% NaCl或含酸溶液進行恒溫浸泡腐蝕試驗。結合SEM、EDS、XRD與光學反射率測量,系統(tǒng)評估樣品耐蝕性與微觀破壞情況,并計算每個樣品對應的εM–M與εM–O值,以揭示元素加入對腐蝕行為的調控機制。 Cu-Zr合金庫的成分表征及其表面圖像在298K下在3.5 wt.%NaCl溶液中腐蝕測量前后的成分 【研究成果】 ① 引入高鍵強元素顯著提升耐蝕性 高εM-M和εM-O的元素有利于增強耐腐蝕性,Ta與Ti的加入可將分別提升至67.7%與61.4%,表明在保持較高Cu含量下依然能抑制腐蝕;而Ag使降至41.2%,則對應了嚴重腐蝕破壞的結果。 在3.5wt.%NaCl溶液中浸泡320min后Cu-Zr-x組合材料庫中未損傷邊界處的Cu含量閾值 ② 鍵強度與耐蝕性呈線性關聯(lián) 團隊通過計算得到的二元Zr-Cu體系和三元合金體系的εM-M和εM-O值后發(fā)現(xiàn),對于每種合金體系,都存在臨界εM-M和εM-O值,高于該值的合金在浸泡后能夠保持完整,即代表具有較好的耐蝕性,對于Cu-Zr合金體系,εM-M和εM-O的臨界值分別為78和603 kJmol-1。 基于Cu-Zr體系的6種成分庫1374合金的平均金屬-金屬結合強度和金屬-氧結合強度 ③ 擴展驗證至Ni–Nb體系 為驗證通用性,作者在Ni–Nb體系中加入Mo(高εM–M與εM–O),結果表明Mo的引入提升了,并降低了臨界鍵強度,進一步證實該機制具有系統(tǒng)普適性。 通過Ni-Nb-(Mo)合金體系識別元素特征對腐蝕行為的影響 【總結與展望】 該研究突破了傳統(tǒng)依賴經(jīng)驗和電化學表征的合金耐蝕性能評估方式,首次在實驗層面系統(tǒng)驗證了εM–M與εM–O作為性能預測因子的有效性。研究不僅構建了面向鍵強度的合金設計框架,也為后續(xù)通過機器學習實現(xiàn)腐蝕性能快速預測奠定了基礎。未來可基于該思路開發(fā)更大范圍合金體系的耐蝕篩選平臺,提升新型結構與功能材料的服役穩(wěn)定性與研發(fā)效率

免責聲明:本網(wǎng)站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

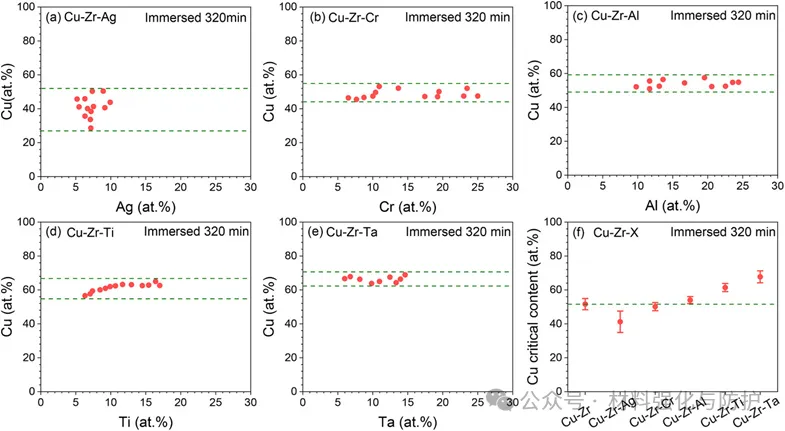

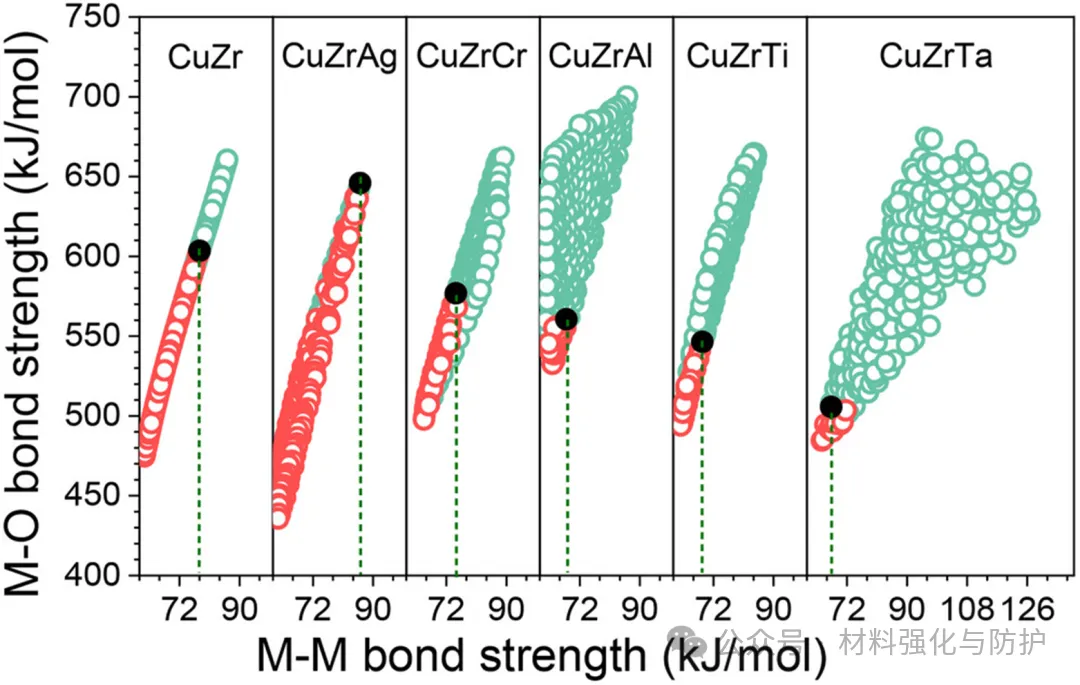

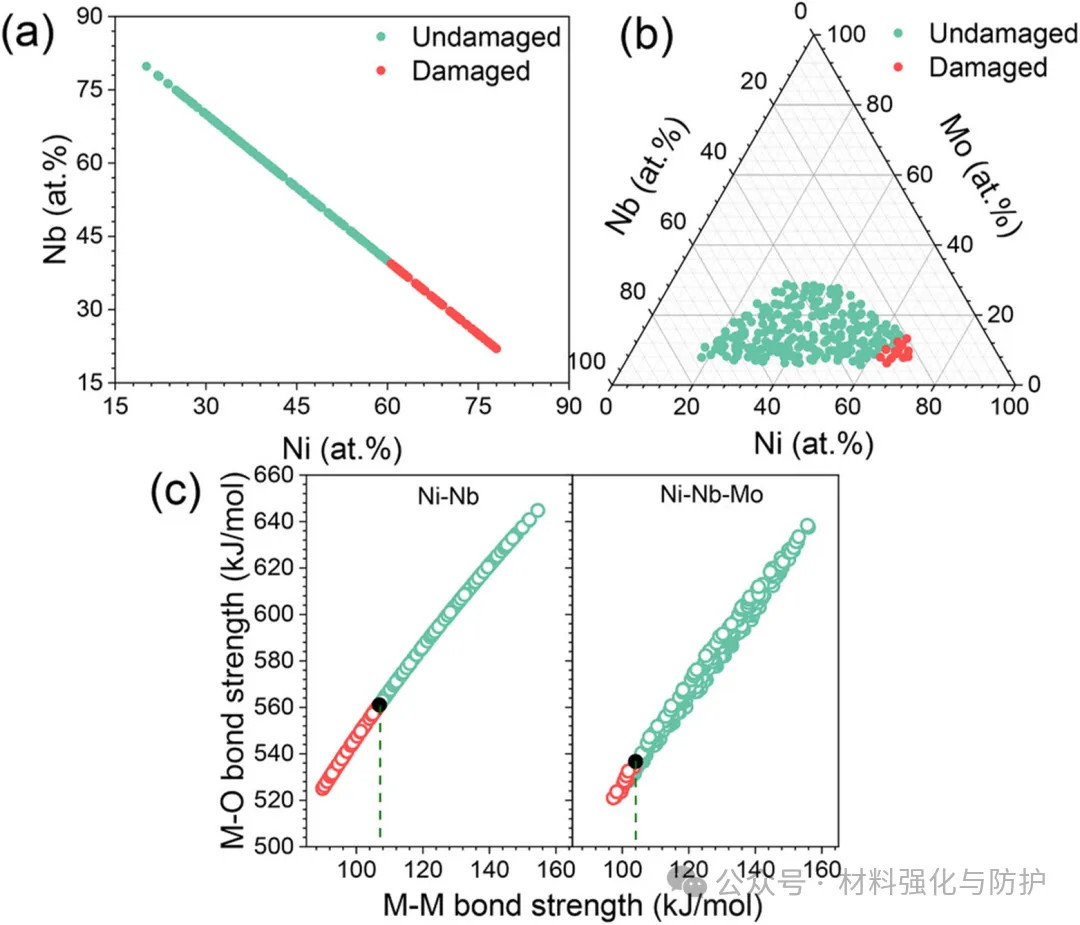

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網(wǎng)官方QQ群:140808414