清華大學(xué)曲良體課題組《自然·通訊》:在濕氣產(chǎn)電領(lǐng)域取得重要進(jìn)展

2025-07-21 15:42:42

作者:本網(wǎng)發(fā)布 來(lái)源:高分子科學(xué)前沿

分享至:

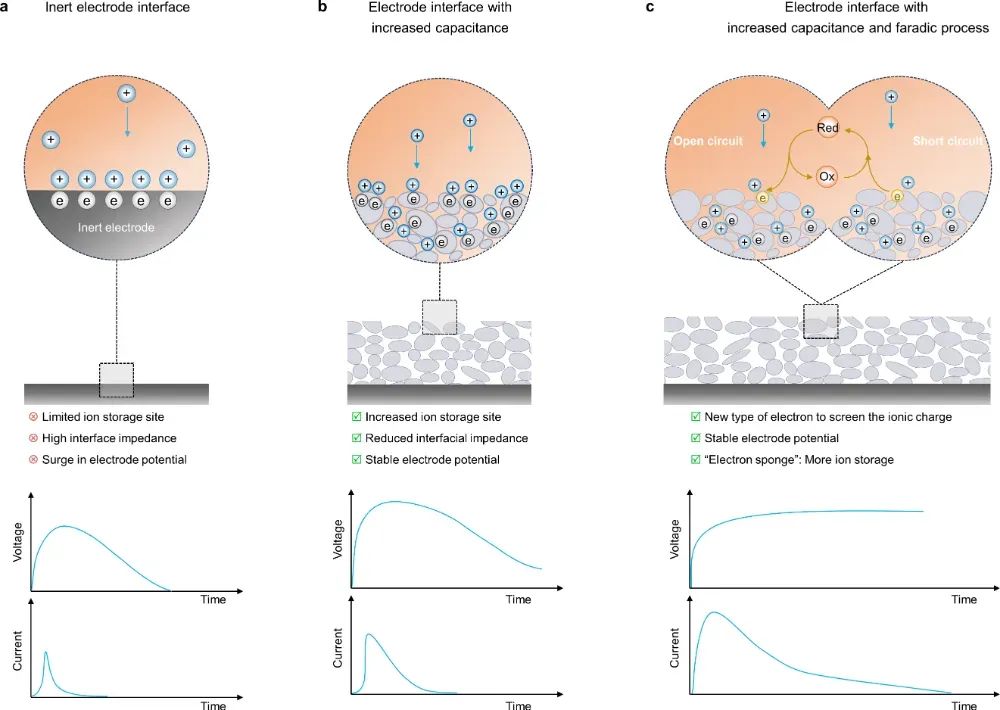

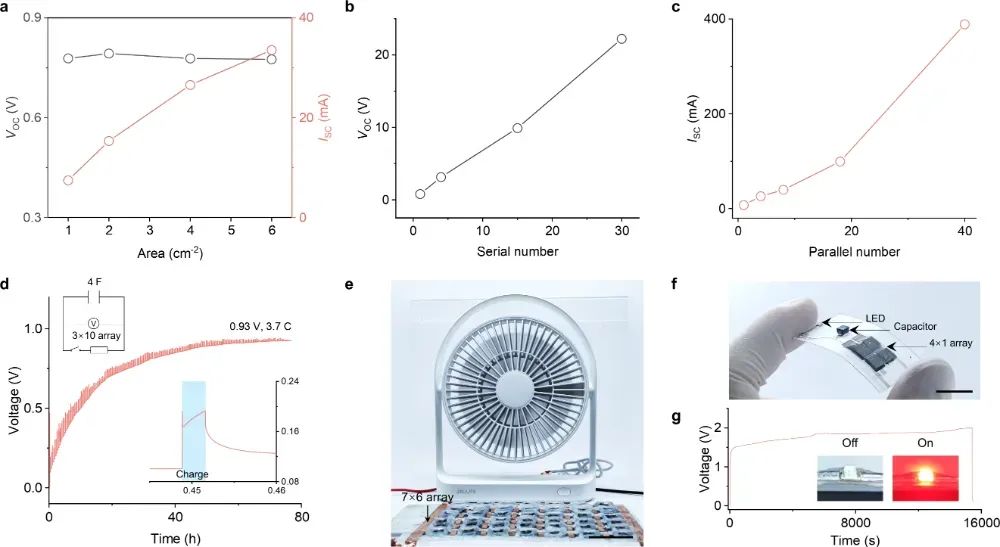

從無(wú)處不在的水分中獲取能量,在滿足分散式能源需求、推動(dòng)低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型方面展現(xiàn)出日益廣闊的應(yīng)用前景。水在高焓高熵氣態(tài)與低焓低熵的吸附態(tài)之間發(fā)生相變時(shí),會(huì)蘊(yùn)含巨大能量。但目前,利用該能量的濕氣發(fā)電器件存在功率密度低的問(wèn)題(~50 mW m-2),這一數(shù)值遠(yuǎn)低于現(xiàn)有綠色能源收集技術(shù),如光伏技術(shù)(~120 W m-2)和熱電技術(shù)(~5 W m-2),嚴(yán)重制約了濕氣發(fā)電器件的其實(shí)際應(yīng)用。在該研究中,清華大學(xué)曲良體課題組報(bào)道了一種界面離子-電子轉(zhuǎn)化增強(qiáng)的新策略,通過(guò)在電極表面修飾電容性材料,增加界面離子存儲(chǔ)位點(diǎn),并在界面處引入氧化還原電對(duì),構(gòu)建離子-電子轉(zhuǎn)化新路徑。這種新策略可將單器件輸出電流密度提升至9.2 mA cm-2,功率密度提升至6.7 W m-2,比此前報(bào)道的濕氣發(fā)電器件高出約60倍,接近鈣鈦礦太陽(yáng)能電池和熱電器件的輸出水平。界面離子-電子轉(zhuǎn)換增強(qiáng)的濕氣發(fā)電器件設(shè)計(jì)策略基于優(yōu)異的單器件輸出性能,進(jìn)一步開(kāi)發(fā)了激光可拓展器件制備技術(shù)。通過(guò)器件集成,發(fā)電性能能夠得到進(jìn)一步提升。集成器件陣列可以輕易實(shí)現(xiàn)數(shù)百毫安和數(shù)十伏特的電量輸出。產(chǎn)生的能量可以儲(chǔ)存在高容量電容器和商用鋰電池中,驅(qū)動(dòng)商用電風(fēng)扇等商業(yè)電子元器件正常工作,展現(xiàn)了其在商業(yè)應(yīng)用方面的潛力。此外,器件初步展示了其在微型柔性電子領(lǐng)域的潛力。在柔性電子芯片上,1 cm2內(nèi)的器件陣列能夠驅(qū)動(dòng)LED燈正常工作。界面離子-電子轉(zhuǎn)換增強(qiáng)的濕氣發(fā)電器件的應(yīng)用該研究為發(fā)展高性能濕氣發(fā)電器件提供了新的認(rèn)識(shí)和設(shè)計(jì)思路,通過(guò)促進(jìn)界面離子-電子轉(zhuǎn)化,實(shí)現(xiàn)器件性能的數(shù)量級(jí)提升;研究同時(shí)實(shí)現(xiàn)了濕氣發(fā)電器件可規(guī)模化和芯片式集成,標(biāo)志著濕氣發(fā)電器件走出邁向?qū)嶋H應(yīng)用的重要一步。相關(guān)研究以“界面離子-電子轉(zhuǎn)化增強(qiáng)的濕氣能量收集器”(Interfacial ion-electron conversion enhancedmoisture energy harvester)為題發(fā)表在《自然通訊》(Nature Communications)期刊上。清華大學(xué)化學(xué)系2021級(jí)博士研究生李溥瀅為論文第一作者,清華大學(xué)化學(xué)系曲良體教授為論文通訊作者,合作者包括清華大學(xué)化學(xué)系程虎虎副研究員等。研究得到國(guó)家自然科學(xué)基金等項(xiàng)目的支持。

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。