香港城市大學研究團隊創新性地開發了一種全新的“等離激元光熱打印”技術,在先進制造領域取得重要突破。研究團隊利用該技術,在室溫常壓的開放環境中,首次實現了高密度、高性能全金屬氧化物電子器件的打印制造,其性能足以媲美采用傳統真空、高溫、多重光刻等復雜工藝制成的器件。該成果將物質制造的便利性與性能表現提升至新的高度,以“Plasmonic printing of high-performance metal oxide electronics under room temperature”為題,近期在線發表于Nature Materials。

等離激元效應作為納米光子學發展的核心驅動力,正推動著諸多前沿技術從理論走向應用。在下一代電子器件領域,溶液處理的金屬氧化物因其優異的電學特性和低成本潛力而備受關注。然而,其制造過程通常依賴于高溫退火和復雜的真空光刻技術,這極大地限制了其大規模、低成本和柔性化的應用。

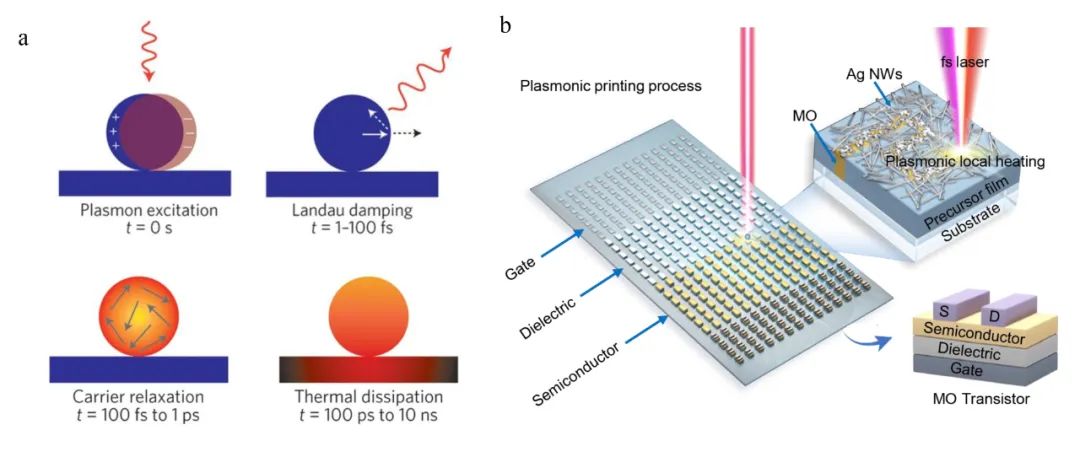

圖一:等離激元光熱打印原理及示意圖

為突破這一瓶頸,該團隊巧妙地利用了貴金屬納米結構的等離激元光熱效應。他們開發的“等離激元光熱打印”技術,通過飛秒激光照射噴涂在金屬氧化物前驅體薄膜上的銀納米線(Ag NWs)網絡。在激光激發下,納米線網絡能產生瞬時且空間高度局域的“熱點”,局部溫度可瞬間超過360°C,從而精準驅動下方的透明熱敏前驅體材料快速轉化為高質量的功能薄膜。通過精確掃描激光光斑,即可實現金屬氧化物的微尺度圖案化。

圖二:等離激元光熱效應打印圖案化金屬氧化物薄膜及裝置圖

在此工作中,該團隊與合作者深入研究了光熱轉換的物理機制。研究發現,當飛秒激光照射到相互交叉的銀納米線上時,交叉的結點處會因等離激元納腔效應產生巨大的電場增強,這是形成最高效“熱點”的關鍵。整個打印過程分為三個階段:初始的交叉點高效升溫、中期的納米線熔化為細密顆粒、以及最終合并為較大顆粒的形態演化,從而實現了對熱量的精準調控。此外,團隊還自主研發了一套雙激光打印系統:800 nm激光主要用于激發光熱效應,提供高溫熱源;400 nm激光則輔助觸發材料的光化學反應,進一步提升薄膜的結晶度和電學性能。

圖三:交叉銀納米線等離激元納腔中近場分布及形貌轉變

實驗結果充分證實了該技術的有效性與優越性。研究團隊成功打印了包含導體、電介質和半導體在內的多種核心電子材料,并在此基礎上構建了密度高達48,400個/cm²的全金屬氧化物晶體管陣列。同時,團隊還直接打印了多種邏輯門電路,驗證了該技術在集成電子學領域的巨大潛力。這項工作不僅為功能材料的直接打印開辟了新道路,更為未來集成電子、光電子芯片及各類傳感器件的高通量、低成本制造提供了一種全新的解決方案,有望推動異質異構集成等先進制造技術的快速發展與應用。

圖四:形貌驅動等離激元光熱轉換和局部溫度升高

圖五:等離激元光熱打印高密度全金屬氧化物晶體管陣列及集成邏輯電路

該研究獲得了香港城市大學、香港研究資助局、香港創新科技署和國家自然科學基金委的資助。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414