傳統雙曲極化激元(hSPhPs)需依賴雙曲晶體(其介電張量分量符號相反),這類材料的光學響應被限制在固定光譜范圍且缺乏可調性,嚴重制約了其在負折射、超透鏡及光電子集成等領域的應用潛力。

中國地質大學(武漢)戴志高教授、李國崗教授聯合新加坡南洋理工大學胡光維博士、王岐捷教授合作在《自然》發表成果,首次在非雙曲晶體釩酸釔(YVO?)表面實現了長程雙曲聲子極化激元。研究者通過低溫納米成像技術,直接觀測到該晶體在其非雙曲頻段(介電分量均為負)產生雙曲波前,并利用溫度調控(室溫至低溫)實現了極化激元色散的原位拓撲相變——從雙曲態到溝道化態,最終過渡至橢圓態。這一突破不僅擺脫了對雙曲晶體的依賴,還實現了低損耗、長程傳播及波長與群速度的精準調控。

非雙曲材料中的雙曲表面模式

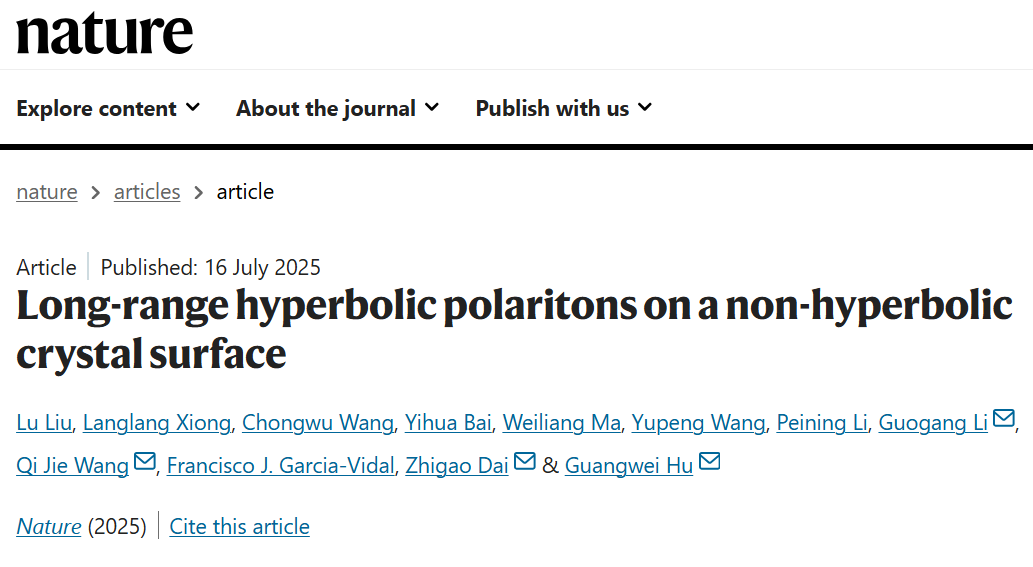

研究團隊通過理論模型(圖1a-b)和傅里葉變換紅外光譜(圖1c)證實:YVO?晶體在800–950 cm?¹頻段內介電分量(ε∥與ε⊥)均為負值,不符合傳統雙曲晶體定義。然而,數值模擬顯示其表面可支持雙曲極化激元:在890 cm?¹頻率下電場呈橢圓波前(圖1e),而900 cm?¹時轉變為雙曲波前(圖1f)。快速傅里葉變換(FFT)譜(圖1g-h)與理論等頻線高度吻合,揭示了非雙曲材料中雙曲表面模式的物理基礎。

圖 1:塊狀非雙曲材料表面的雙曲表面聲子極化激元。

實空間成像驗證雙曲特性

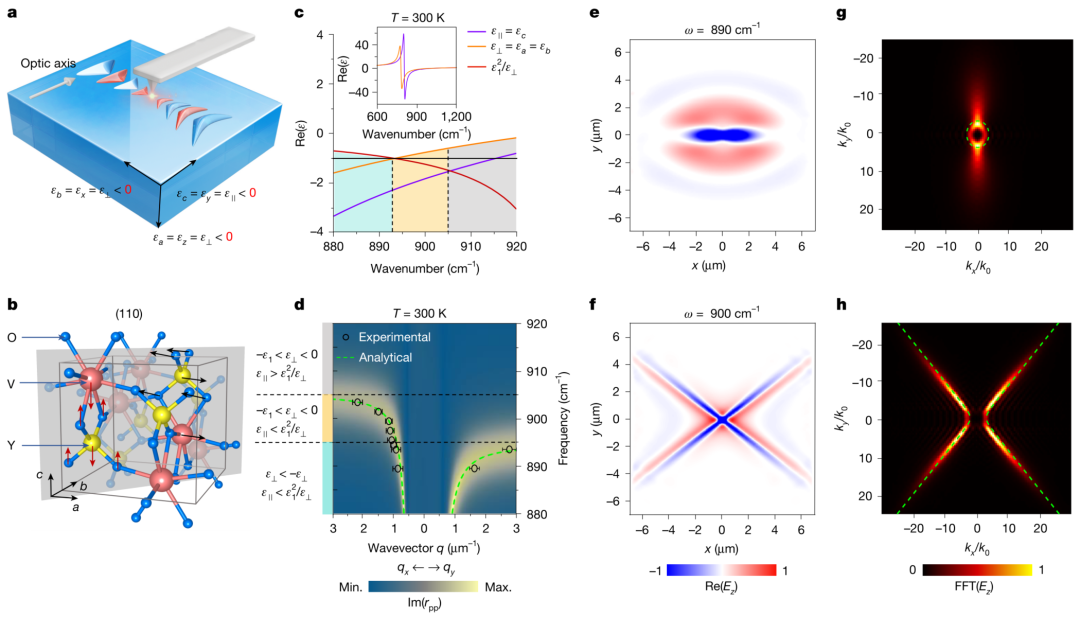

利用散射式近場光學顯微鏡(s-SNOM),團隊在金盤納米天線激發的YVO?表面直接觀測到極化激元波前動態變化:890 cm?¹時為橢圓波前(圖2a),隨頻率升高逐漸過渡為雙曲波前(圖2c-e)。FFT分析(圖2f-h)進一步證實其雙曲色散特征,且開放角α隨頻率增加而減小(圖2b),與理論預測一致。

圖 2:非雙曲材料中 hSPhPs 的真實空間成像。

溫度驅動的原位拓撲相變

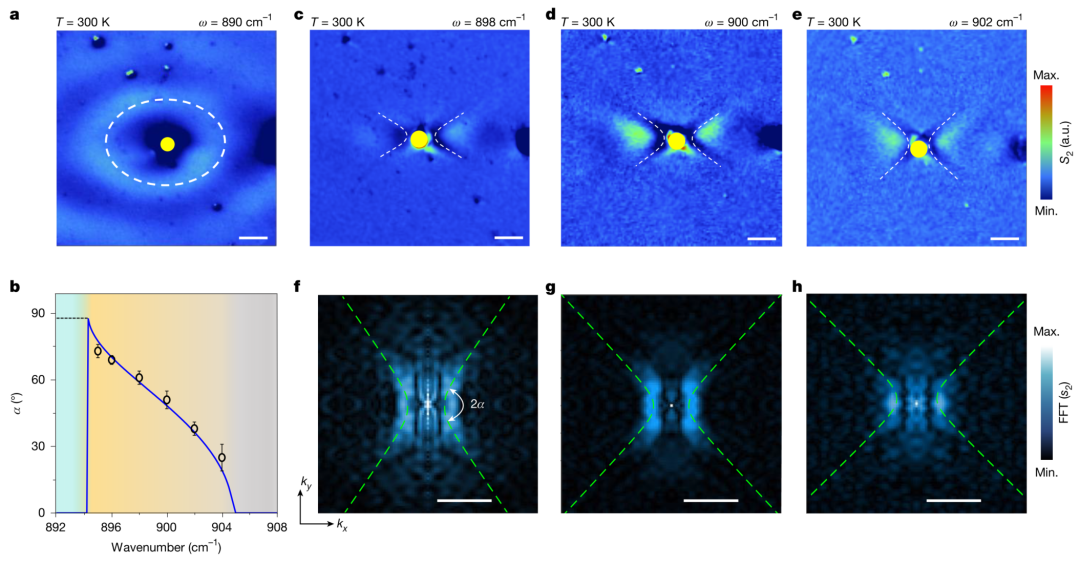

通過低溫調控(220 K與150 K),YVO?介電分量發生藍移(圖3a),導致雙曲極化激元頻段偏移。在220 K下,894 cm?¹頻率呈橢圓波前(圖3d),900 cm?¹時因色散平坦化出現溝道化傳播(圖3e),905 cm?¹時演化為雙曲波前(圖3f);150 K下相同頻率亦觀察到類似相變(圖3g-i)。這一現象首次實現了無需微納加工的原位動態拓撲調控。

圖 3:在非雙曲材料中,hSPhPs 的本征拓撲轉變和無衍射通道化,無需外部作。

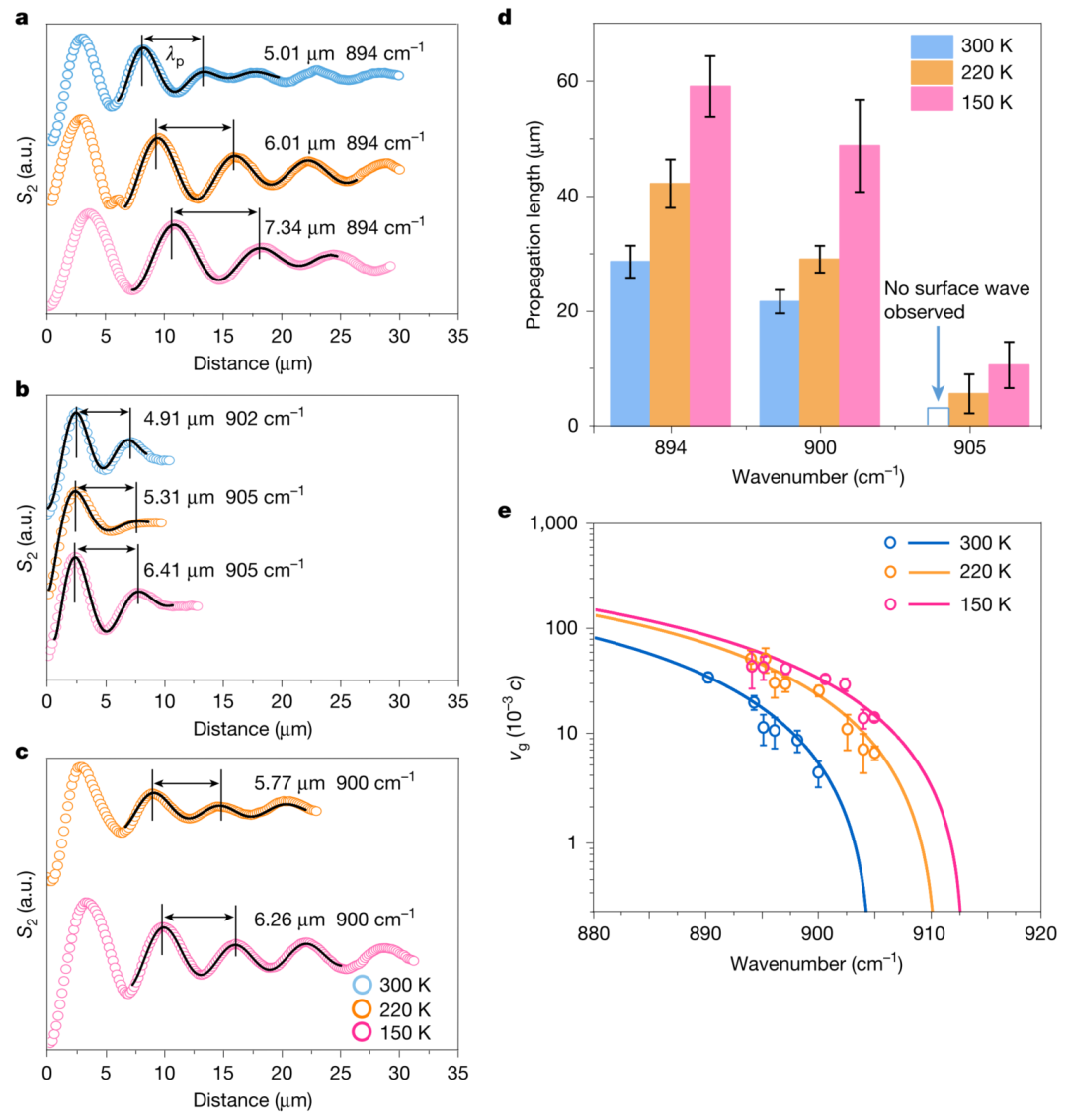

低溫增強傳播性能

線掃描分析(圖4a-c)顯示:溫度降低可顯著增加極化激元波長(如894 cm?¹橢圓態波長隨溫度下降而增大)。低溫還大幅提升傳播距離——150 K時橢圓極化激元傳播長度達59 μm(圖4d),溝道化態達48 μm,歸因于聲子散射抑制帶來的低損耗特性。群速度分析(圖4e)進一步揭示溫度對能量傳輸速率的調控能力。

圖 4:hSPhPs 在非雙曲材料中的溫度依賴性傳播特性。

應用前景與意義

該研究打破了"體相雙曲色散是表面雙曲模式的必要條件"的傳統認知,將雙曲納米光學領域拓展至非雙曲材料(如YVO?、4H-SiC等)。溫度調控機制為極化激元的波長、群速度及拓撲態提供了高靈敏度操控手段,有望推動負折射器件、平面超透鏡、極化激元互聯及高光譜傳感等技術的發展。未來通過優化背景介電環境,可進一步拓展其在光子傳感和動態控制系統中的應用潛力。

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414