鋁及其合金具有密度低、比強度高、易加工等優良特性,廣泛應用于汽車、航空、航天和船舶等領域。鋁及其合金在實際使用時,由于吸附和凝縮等作用,材料的表面會形成電解質水膜,這種環境下的微電偶腐蝕,陽極溶解、陰極析氫和陰陽極電位差是造成材料出現電化學腐蝕而失效的關鍵要素。 根據傳統理論,材料表面的功函數越高,相應的耐蝕性就越突出。但最新的研究表明,這一方法僅適用于不同金屬間耐蝕性的判斷,對于同類合金或者更微觀的同一材料不同晶面的耐蝕性則無法判斷,難以從本質上理解和改善材料的電化學腐蝕傾向。 昆明理工大學金屬先進凝固成形及裝備技術國家地方聯合工程研究中心隋育棟課題組采用基于第一性原理計算建立的模型研究了鋁及其合金中晶體取向與電化學腐蝕速率的相關性。 研究人員從陽極溶解反應的熱力學及動力學出發計算了陽極溶解過程中決定反應速率的兩個重要動力學參數(電極反應的化學活化能和平衡狀態的絕對電位)。采用材料的表面能和表面能量密度構建了陽極溶解過程中絕對電位與電流密度的電化學腐蝕的第一性原理計算模型。針對陰極析氫反應,計算了析氫反應的交換電流密度,以及相應的析氫速率與過電位之間的關系,并計算了與晶面特性相關的氫原子的吸附自由能和腐蝕溶液中氫離子的濃度與析氫反應速率之間的關系。 最終,通過將第一性原理計算與電化學腐蝕中的極化曲線相結合來確定鋁及其合金的腐蝕極化曲線。利用這一模型,研究人員成功預測出鋁不同取向晶面間的腐蝕各向異性,結果表明其腐蝕速率順序為(111)<(410)<(331)<(221)<(321)<(211)<(110)<(100)<(210)<(320)<(310)<(311);與實驗結果高度一致。 利用該模型進一步研究了合金化(Si,Cu,Mg,Zn,Mn,Li)添加后對腐蝕速率造成的影響,并通過實驗極化曲線對結果進行了驗證。 相關研究成果已于近期發表在Nature合作期刊npj Materials Degradation上。

這項工作可以預測鋁及其合金的電化學腐蝕性能,為篩選有效的添加元素以提高其耐蝕性提供理論指導,為提高鋁合金的耐電化學腐蝕性提供新的思路,從而加速耐蝕鋁合金的設計。

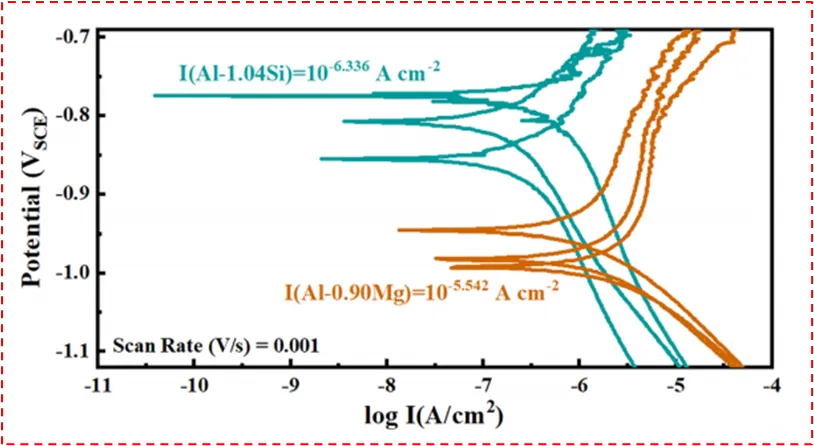

圖5:選取常用的合金添加量Si和Mg,驗證合金元素對鋁合金電化學腐蝕速率影響的理論預測。室溫下Al-1.04 wt% Si和Al-0.90 wt% Mg在3.5 wt% NaCl中的實驗極化曲線。由外推法得到的腐蝕電流密度為三種結果的平均值。可以看出Al-Si合金的腐蝕電流密度為10−6.336 A cm−2,低于Al-Mg合金的10−5.542 A cm−2,表明Al-Si合金的電化學腐蝕速率比Al-Mg合金慢。

該研究得到國家自然科學基金聯合基金重點項目、云南省重大科技專項、云南省基礎研究專項和云南省“興滇英才支持計劃”等項目的支持。

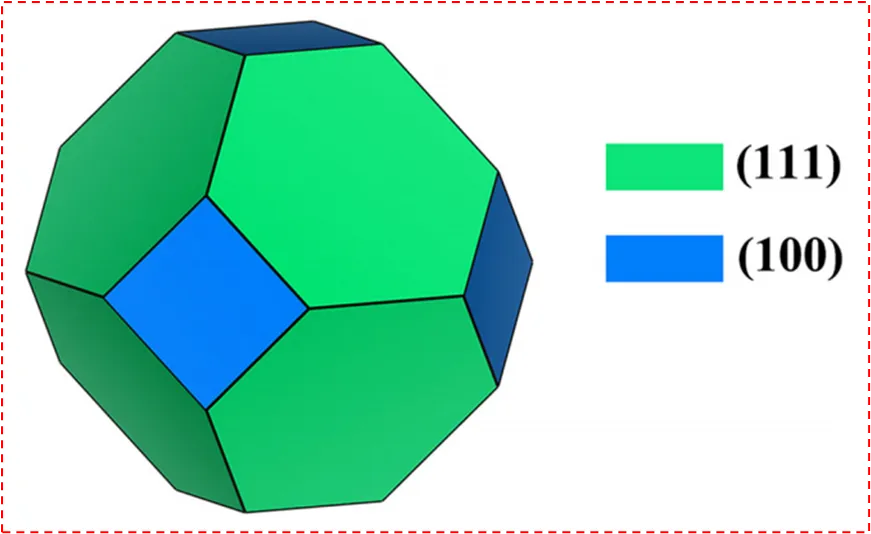

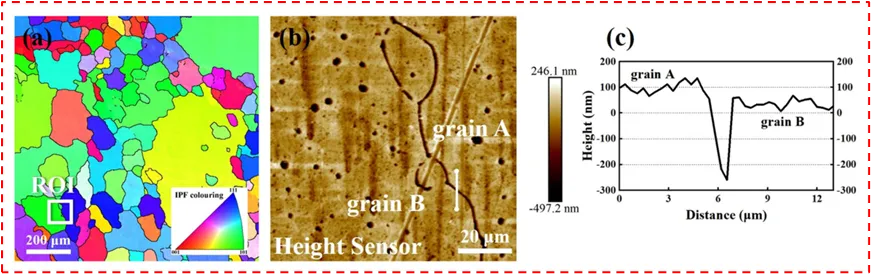

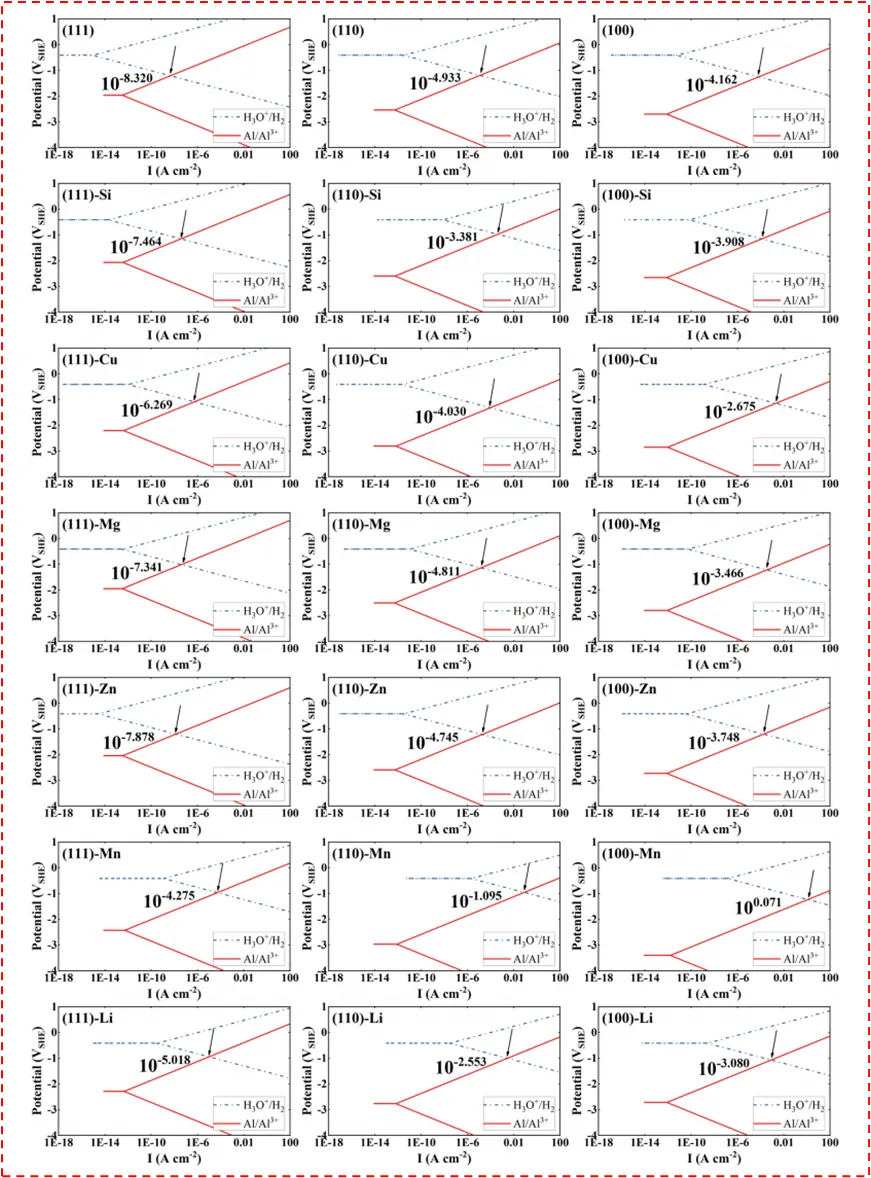

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。

官方微信

《腐蝕與防護網電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網官方QQ群:140808414