北京科技大學呂昭平教授團隊《自然·通訊》:高熵非晶合金中的連續多形性轉變

2024-08-19 13:56:30

作者:材料學網 來源:材料學網

分享至:

非晶態多形性轉變(Polyamorphic Transition,簡稱PT)是一種廣泛存在于玻璃態材料中的物理現象,為有效調節玻璃的結構和性能提供了一條重要途徑。深入理解PT對于揭示玻璃材料的形成機制及其結構特性具有重要的科學意義與實用價值。在傳統非晶合金體系中,PT通常呈現出明顯的一級相變特征。與氧化物和分子玻璃不同,非晶合金通常由多種組成元素構成,從而導致原子堆積排列的復雜性和多樣性。因此,構型熵有望對非晶合金的相變和相關特性產生影響。盡管高熵效應被認為有利于高熵非晶合金中PT的發生,但目前高熵非晶合金中的PT現象仍被認為與在傳統非晶合金中觀察到的類似。

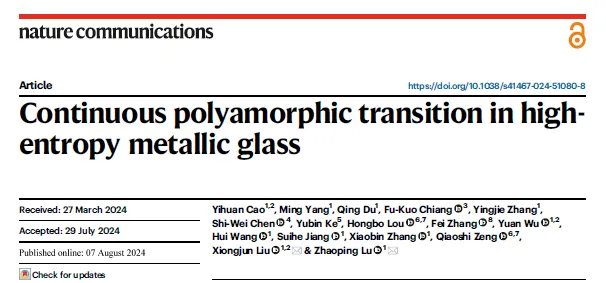

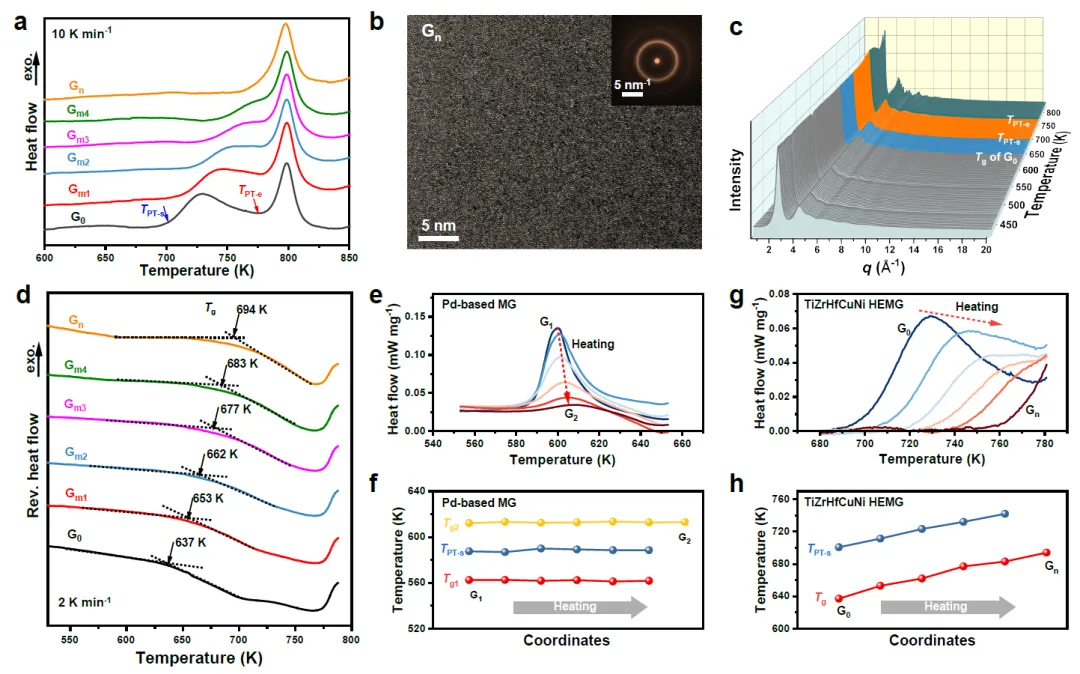

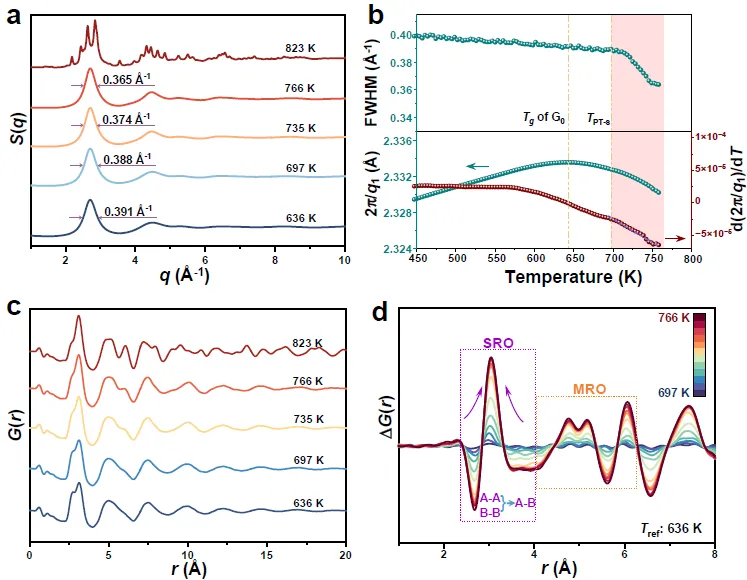

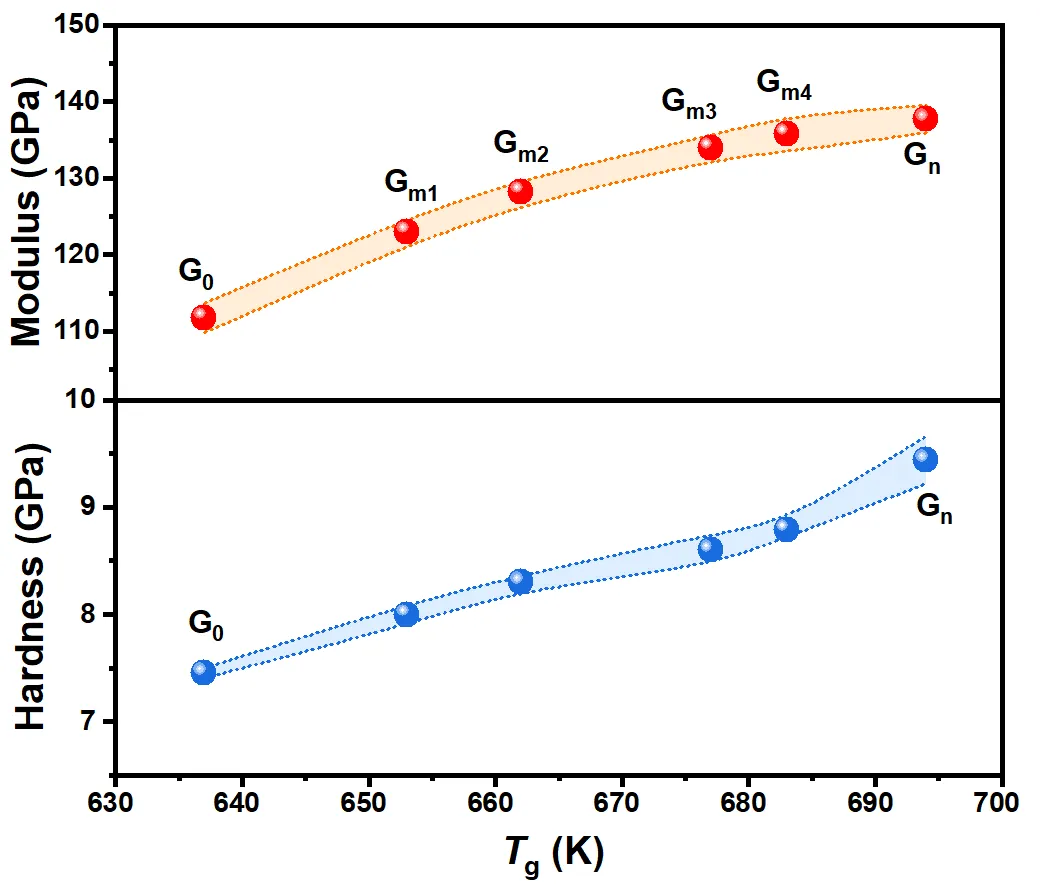

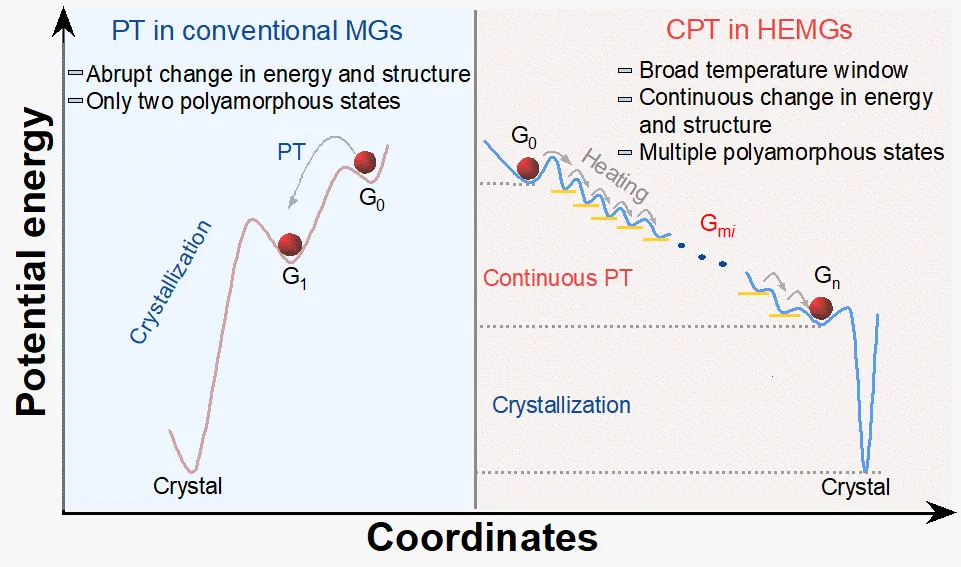

近日,北京科技大學新金屬材料國家重點實驗室呂昭平、劉雄軍教授團隊與合作者報道了高熵非晶合金在加熱過程中出現的一種缺乏一級相變特征的連續非晶態多形性轉變(Continuous PT,簡稱CPT)。這種獨特的CPT行為以原子結構和化學濃度梯度隨溫度的連續變化為特征,而未出現體積和能量的急劇改變。通過CPT可產生一系列成分相同、結構和性能不同的玻璃態,為研究玻璃態及玻璃轉變的本質提供了新的模型材料。相關工作以“Continuous polyamorphic transition in high-entropy metallic glass”為題在線發表在《Nature Communications》上。論文第一作者為博士生曹一歡,共同通訊作者為劉雄軍教授和呂昭平教授。鑄態TiZrHfCuNi高熵非晶合金(G0)在升溫過程中經歷了多形性轉變,在DSC曲線上表現為TPT-s至TPT-e之間的放熱峰。值得注意的是,隨著退火溫度的逐步升高(在713、726、740、753和771 K退火的合金分別命名為Gm1-4和Gn),合金始終保持單一的玻璃轉變溫度,且TPT-s也隨之升高。這一現象表明轉變產物之間相互獨立,與傳統非晶合金中出現的多形性轉變存在顯著區別(Materials Today, 2020, 34: 66-77.)。在高熵非晶合金中,輕微的熱擾動可引發母玻璃相的消失,并通過連續多形性轉變過程形成新的玻璃態。因此,高熵非晶合金中的CPT過程涉及多個連續的中間狀態,如Gm1-4,而非傳統非晶合金中只有兩個玻璃態(如圖1所示)。同步輻射原位加熱實驗表明,在連續多形態轉變過程中系統密度連續降低,沒有出現密度突變。該結果進一步證實了高熵非晶合金中出現的CPT不具有一階相變特征。此外,高熵效應導致的結構變化主要局限于短程尺度,表現為不同種類原子間的結合,而中程尺度的結構改變則受到抑制(如圖2所示)。進一步的成分分析和結構表征,并結合RMC模擬,闡明了CPT的原子機制:以Ni元素主導的局域化學有序結構的形成(如圖3所示)。與傳統非晶合金中僅產生兩種玻璃態的一階PT不同,在高熵非晶合金中觀察到的CPT可以產生多個具有不同局域結構的玻璃態。這種獨特的行為為探索非晶合金中的結構-性能關系提供了難得的機會:可以通過調節CPT的反應程度來調控非晶合金的性能,而無需改變其化學成分(如圖4所示)。綜上所述,高構型熵為多形性轉變引入了新的特征(見圖5)。在高構型熵的驅動下,該轉變現象導致了元素的重新分布及中短程有序化。與傳統非晶合金中的多形性轉變不同,高熵非晶合金中的連續多形性轉變顯示出漸進和連續的特點,具有類似高階相變的性質。這種特性得益于高構型熵帶來的巨大構型空間,顯著增強了原子排列靈活性和可調性。此外,高構型熵抑制了原子重排的距離和頻率,是導致CPT的動力學因素。尤為重要的是,在CPT過程中,并未觀察到體積和結構的突變,而是形成了多種成分相同而結構和性能不同的非晶態產物。這些特性使得高熵非晶合金成為研究非晶態材料結構與性能內稟關聯的理想模型系統。因此,本研究結果不僅為理解非晶合金中PT的性質提供了新的見解,也為探索這些材料豐富而復雜的物理行為提供了新的機遇。圖5 高熵非晶合金中CPT和傳統非晶合金中PT的勢能圖景

免責聲明:本網站所轉載的文字、圖片與視頻資料版權歸原創作者所有,如果涉及侵權,請第一時間聯系本網刪除。