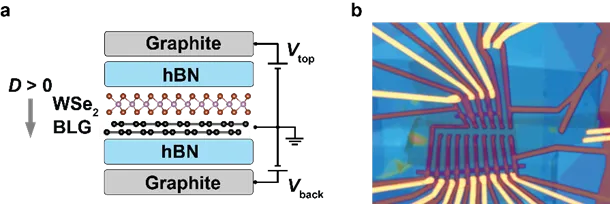

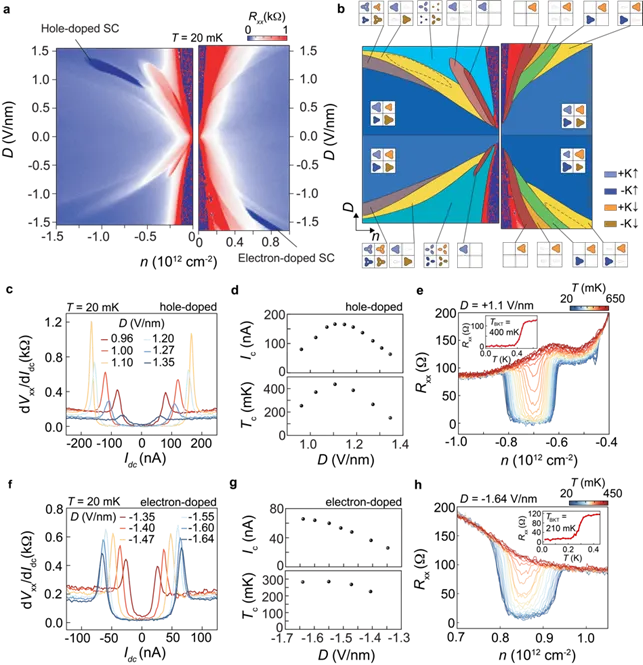

近日,上海交通大學(xué)物理與天文學(xué)院李聽昕課題組、李政道研究所劉曉雪課題組在Nature上發(fā)表題為“Tunable superconductivity in electron- and hole-doped Bernal bilayer graphene”的研究論文。該項(xiàng)研究首次在單晶石墨烯中觀測(cè)到電子摻雜情況的超導(dǎo)電性,這對(duì)于理解晶體石墨烯及轉(zhuǎn)角石墨烯系統(tǒng)的超導(dǎo)機(jī)理,設(shè)計(jì)制備基于石墨烯系統(tǒng)的高質(zhì)量新型超導(dǎo)量子器件等具有重要意義。 超導(dǎo)這一宏觀量子現(xiàn)象最早由荷蘭科學(xué)家H. K. Onnes于1911年在研究汞在低溫下的電學(xué)輸運(yùn)性質(zhì)時(shí)被首次觀察到,是凝聚態(tài)物理學(xué)中里程碑式的發(fā)現(xiàn)之一,有關(guān)超導(dǎo)材料和超導(dǎo)機(jī)理的研究是物理學(xué)及相關(guān)領(lǐng)域研究中經(jīng)久不衰的課題。2018年,有關(guān)魔角雙層石墨烯的研究首次在石墨烯系統(tǒng)中觀察到超導(dǎo)電性,這一研究立即引起了國際物理學(xué)界的廣泛關(guān)注,引領(lǐng)了有關(guān)二維莫爾超晶格研究的熱潮。此后,研究者們?cè)谵D(zhuǎn)角多層石墨烯莫爾超晶格系統(tǒng)中也觀測(cè)到了超導(dǎo)電性,而轉(zhuǎn)角石墨烯中超導(dǎo)與平帶之間的關(guān)系、超導(dǎo)的配對(duì)機(jī)制等,至今仍是領(lǐng)域內(nèi)備受關(guān)注的重要科學(xué)問題。魔角雙層石墨烯對(duì)兩層石墨烯之間的轉(zhuǎn)角要求十分苛刻,容忍度僅在魔角1.1度正負(fù)偏差0.1度的范圍,這在一定程度上限制了對(duì)魔角石墨烯中超導(dǎo)電性的深入研究。 圖一 樣品結(jié)構(gòu)示意圖和光學(xué)顯微鏡照片 2021年,研究者首次在不需要莫爾超晶格的亞穩(wěn)態(tài)單晶石墨烯,即菱方堆垛的三層石墨烯中,通過柵極靜電調(diào)控,觀察到空穴摻雜的超導(dǎo)現(xiàn)象,其超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度約為100 mK,這一研究結(jié)果也馬上引起了廣泛的關(guān)注。隨后,2022年,在施加約0.15 T平行磁場(chǎng)和垂直位移電場(chǎng)(約1 V/nm)的條件下,人們?cè)诳昭〒诫s的Bernal堆垛雙層石墨烯也觀察到了超導(dǎo)態(tài),但其超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度僅約為30 mK. 不同于魔角石墨烯和菱方堆垛石墨烯系統(tǒng),Bernal堆垛的雙層石墨烯是天然石墨的基本組成單元,是一種穩(wěn)定的晶體結(jié)構(gòu),這為可控制備高質(zhì)量樣品、以及未來研制基于石墨烯的新型超導(dǎo)量子器件提供了理想的實(shí)驗(yàn)平臺(tái)。之后的研究發(fā)現(xiàn),將半導(dǎo)體過渡金屬硫族化合物二硒化鎢(WSe2)與Bernal堆垛的雙層石墨烯組合形成異質(zhì)結(jié)構(gòu)時(shí),由于近鄰效應(yīng),增強(qiáng)了石墨烯體系的自旋軌道相互作用,有趣的是,這使得雙層石墨烯的超導(dǎo)態(tài)能在零磁場(chǎng)下顯現(xiàn),并且超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度被顯著提升至約300 mK. 但由于實(shí)驗(yàn)中可實(shí)現(xiàn)的位移電場(chǎng)范圍的限制,無法完全揭示雙層石墨烯空穴超導(dǎo)態(tài)隨位移電場(chǎng)變化的性質(zhì)與規(guī)律;而且,其超導(dǎo)配對(duì)機(jī)制以及二硒化鎢對(duì)石墨烯系統(tǒng)超導(dǎo)態(tài)的影響機(jī)制仍是懸而未決的問題。此外,之前有關(guān)高質(zhì)量雙層石墨烯器件中自發(fā)對(duì)稱性破缺態(tài)和超導(dǎo)態(tài)的研究主要集中在價(jià)帶(空穴摻雜),而對(duì)導(dǎo)帶(電子摻雜)的關(guān)注較少。 圖二 實(shí)驗(yàn)揭示的雙層石墨烯與二硒化鎢異質(zhì)結(jié)系統(tǒng)的相圖,以及觀察到的空穴和電子摻雜情況的超導(dǎo)態(tài)

通過優(yōu)化樣品制備方法,上海交大實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)成功制備出高質(zhì)量雙層石墨烯與二硒化鎢異質(zhì)結(jié)樣品,使得可以對(duì)其施加高達(dá)1.6 V/nm的垂直位移電場(chǎng)。通過開展系統(tǒng)的極低溫量子輸運(yùn)測(cè)量,結(jié)合電場(chǎng)調(diào)控和靜電摻雜調(diào)控,他們揭示了該系統(tǒng)中空穴摻雜超導(dǎo)隨位移電場(chǎng)和載流子濃度變化的完整相圖;更為重要的是,實(shí)驗(yàn)上在電子摻雜的情況也觀察到超導(dǎo)態(tài),這是在單晶石墨烯中首次觀察到電子摻雜的超導(dǎo)電性。空穴端和電子端的超導(dǎo)態(tài)強(qiáng)度都可以通過外加的垂直位移電場(chǎng)進(jìn)行有效調(diào)節(jié),實(shí)驗(yàn)上測(cè)量到的最高超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度分別約為450 mK和300 mK,這也是目前在單晶石墨烯系統(tǒng)中觀察到超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度的最高記錄。

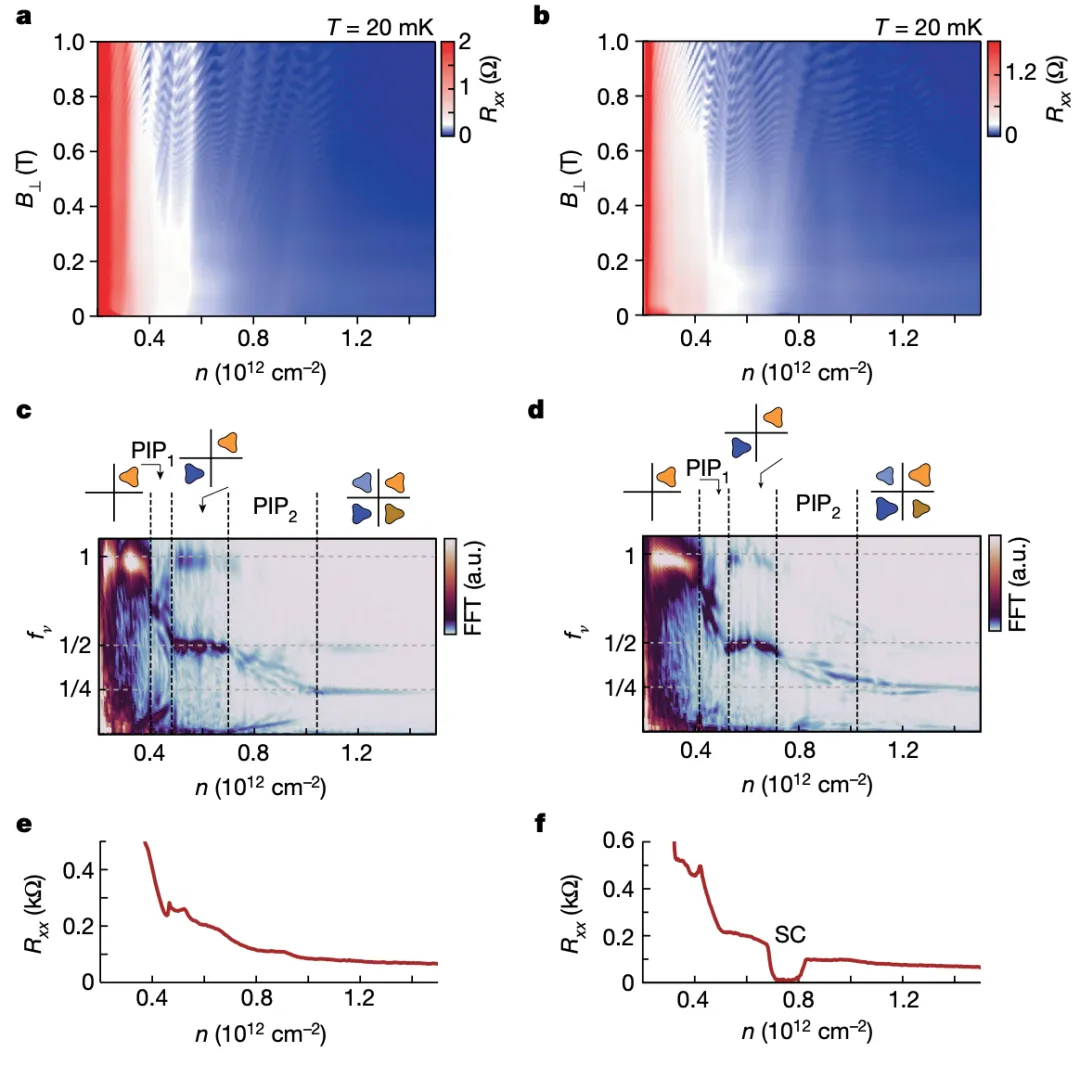

圖三 在外加高垂直位移電場(chǎng)下,Bernal堆疊雙層石墨烯電子端量子振蕩及費(fèi)米面分析 通過測(cè)量高質(zhì)量石墨烯樣品的縱向電阻隨垂直磁場(chǎng)的量子振蕩(即Shubnikov-de Haas效應(yīng),簡(jiǎn)稱SdH振蕩),可以得到有關(guān)能帶費(fèi)米面的重要信息,這對(duì)于理解體系中由于電子關(guān)聯(lián)相互作用導(dǎo)致的自發(fā)對(duì)稱性破缺態(tài),以及超導(dǎo)配對(duì)機(jī)制等都具有重要的意義。該研究工作詳細(xì)測(cè)量了在不同位移電場(chǎng)下,低磁場(chǎng)區(qū)間空穴摻雜和電子摻雜時(shí)的SdH振蕩。分析結(jié)果表明,在較高的位移電場(chǎng)下,雙層石墨烯在空穴摻雜和電子摻雜時(shí)均出現(xiàn)了一系列自發(fā)對(duì)稱性破缺態(tài),這些態(tài)的出現(xiàn)與能帶的范霍夫奇點(diǎn)以及電子-電子相互作用相聯(lián)系。特別地,當(dāng)施加電場(chǎng)使得雙層石墨烯中的電子或空穴靠近二硒化鎢層時(shí),SdH振蕩的頻率發(fā)生了進(jìn)一步的變化,這是因?yàn)楫?dāng)電子和空穴靠近二硒化鎢層時(shí),感受到了明顯的自旋軌道耦合作用,從而導(dǎo)致電子態(tài)的簡(jiǎn)并度和費(fèi)米面的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,空穴摻雜和電子摻雜的超導(dǎo)的正常態(tài)均對(duì)應(yīng)于費(fèi)米面為部分極化的情況。 最后,該工作詳細(xì)對(duì)比了雙層石墨烯中電子摻雜超導(dǎo)和空穴摻雜超導(dǎo)的性質(zhì)。出乎意料的是,在選取的超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度,超導(dǎo)臨界垂直磁場(chǎng)等超導(dǎo)性質(zhì)類似的情況下,空穴摻雜超導(dǎo)和電子摻雜超導(dǎo)展現(xiàn)了截然不同的平行磁場(chǎng)依賴性。具體而言,空穴摻雜的超導(dǎo)態(tài)違反了泡利順磁極限,而電子摻雜的超導(dǎo)性卻始終遵循泡利順磁極限。之前的研究工作認(rèn)為,二硒化鎢對(duì)石墨烯系統(tǒng)超導(dǎo)態(tài)的增強(qiáng)效果可以通過近鄰效應(yīng)引入的Ising自旋軌道耦合相互作用的角度來理解,而超過泡利順磁極限的空穴摻雜超導(dǎo)是Ising自旋軌道耦合相互作用的直接結(jié)果。而在此項(xiàng)工作中,盡管通過費(fèi)米面分析在導(dǎo)帶中也觀測(cè)到明顯的Ising自旋-軌道耦合相互作用,但電子摻雜的超導(dǎo)電性卻沒有違反泡利順磁極限。這一觀察預(yù)示著二硒化鎢對(duì)雙層石墨烯中超導(dǎo)的增強(qiáng)效果可能不僅僅來自于近鄰效應(yīng)引入的Ising自旋軌道耦合相互作用。 該成果上海交大團(tuán)隊(duì)主要成員: 這一研究工作突顯了在高位移電場(chǎng)下雙層石墨烯系統(tǒng)中涌現(xiàn)的豐富量子物態(tài),其中很多現(xiàn)象和性質(zhì)還值得進(jìn)一步的理論和實(shí)驗(yàn)研究。該工作不僅為理解單晶石墨烯乃至魔角石墨烯的超導(dǎo)機(jī)理提供了重要的實(shí)驗(yàn)信息和約束,而且為基于穩(wěn)態(tài)結(jié)構(gòu)的單晶石墨烯設(shè)計(jì)和制造新型超導(dǎo)量子器件奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 論文第一作者為上海交通大學(xué)物理與天文學(xué)院博士研究生李楚善。共同通訊作者為物理與天文學(xué)院李聽昕副教授,李政道研究所劉曉雪副教授和武漢大學(xué)吳馮成教授。論文的合作者還包括上海交通大學(xué)賈金鋒教授,博士研究生徐凡,李佳熠;武漢大學(xué)博士研究生李泊浩;中科院物理研究所呂力研究員,沈潔研究員,仝冰冰副主任工程師,博士研究生李國安,以及日本國立材料研究所Kenji Watanabe研究員和Takashi Taniguchi研究員。此項(xiàng)研究涉及的器件微納加工部分在上海交通大學(xué)物理與天文學(xué)院微納加工平臺(tái)完成,極低溫測(cè)量在中國科學(xué)院綜合極端條件實(shí)驗(yàn)裝置完成。本工作得到科技部、國家自然科學(xué)基金委、上海市和上海交通大學(xué)的資助,在此深表感謝。

(從左至右)劉曉雪、李佳熠、李楚善、徐凡、李聽昕

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

官方微信

《腐蝕與防護(hù)網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護(hù)網(wǎng)官方QQ群:140808414