鎂鋰合金是最輕的結(jié)構(gòu)用金屬材料,具有高比強度、高比剛度和高延展性以及良好的阻尼和電磁屏蔽性能等優(yōu)點,在航空航天、兵器工業(yè)、軌道交通和電子信息等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。然而,耐蝕性差和絕對強度低是制約鎂鋰合金廣泛應(yīng)用的主要關(guān)鍵問題。針對鎂鋰合金的成分設(shè)計、組織調(diào)控、力學(xué)性能和腐蝕行為等,廣東工業(yè)大學(xué)李傳強副教授近年來開展了系列研究。近期,在熱處理調(diào)控鎂鋰合金中LPSO相的形成與腐蝕行為、Zn合金化對鎂鋰合金應(yīng)力腐蝕開裂行為影響等方面,李傳強副教授取得重要研究進展,相關(guān)研究成果分別發(fā)表于腐蝕領(lǐng)域頂刊Corrosion Science 228 (2024) 111829和Corrosion Science 227 (2024) 111707。

一、均勻化處理誘導(dǎo)LPSO相形成并提高Mg-Li-Zn-Y-Mn合金的耐蝕性

近年來,含長周期相(LPSO)的鎂合金被廣泛報道,且被證實LPSO相可在Mg-TM-RE(TM=Al、Zn、Zn、Cu、Ni、Co;RE=Y、La、Ce、Pr、Pr、Sm、Nd、Dy、Ho、Er、Gd和Tm)體系中形成。然而,在鎂鋰合金體系中,LPSO相很難在初始鑄態(tài)合金中形成,而要經(jīng)過后續(xù)熱處理才能實現(xiàn)LPSO相的轉(zhuǎn)變。目前,關(guān)于LPSO相對鎂鋰合金耐蝕性的影響與腐蝕機制尚不清楚。

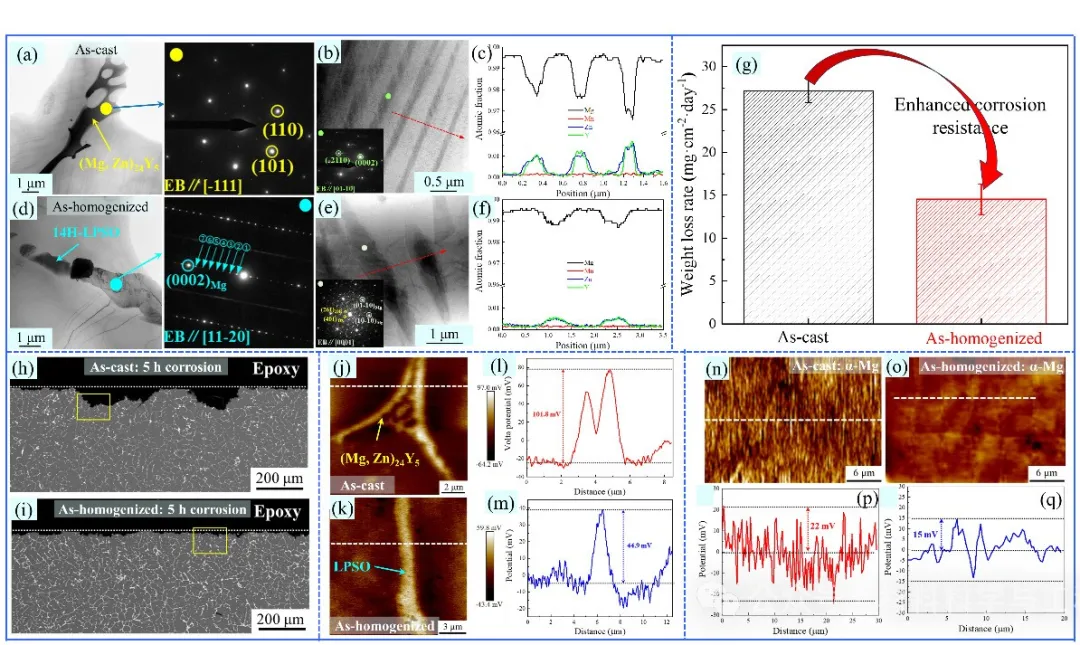

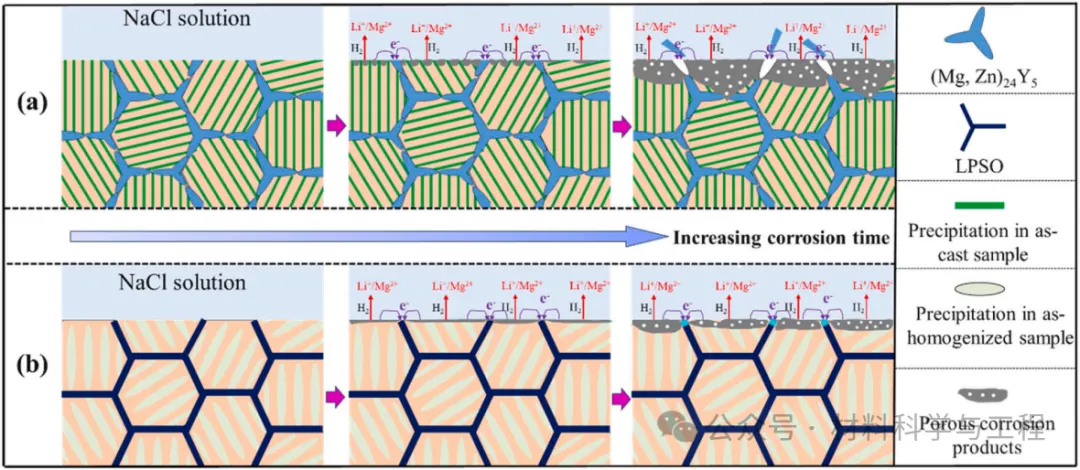

本研究表明,對鑄態(tài)Mg-4Li-4Y-2Zn-0.1Mn(wt.%)(LWZ442M)合金進行420℃/4h均勻化處理,可實現(xiàn)LPSO相的轉(zhuǎn)變。鑄態(tài)LWZ442M合金的主要相組成為α-Mg基體和(Mg, Zn)24Y5相,而α-Mg基體內(nèi)嵌有大量密集分布的片層組織;均勻化處理后,α-Mg基體中的片層結(jié)構(gòu)粗化,數(shù)量明顯減少,成分起伏變化也顯著減弱,同時位于晶界處的大塊(Mg, Zn)24Y5相轉(zhuǎn)變?yōu)?4H-LPSO相。腐蝕實驗結(jié)果表明,兩種狀態(tài)的LWZ442M合金中陰極第二相(Mg, Zn)24Y5或LPSO與陽極α-Mg基體之間均可形成微電偶效應(yīng),加速合金腐蝕,且不連續(xù)的塊狀(Mg, Zn)24Y5和LPSO相不能完全阻止腐蝕行進。然而,均勻化處理后的合金耐蝕性缺得到明顯提升,這主要原因是,相比鑄態(tài)合金中(Mg, Zn)24Y5與α-Mg基體之間的高電位差(>100 mV),均勻化處理后合金中LPSO相與α-Mg基體之間的電位差顯著減小(<50 mV),降低的微電偶效應(yīng)改善了合金的耐蝕性。另一方面,鑄態(tài)合金中α-Mg基體由于大量片層結(jié)構(gòu)的存在,導(dǎo)致較大的成分起伏,從而引起強烈的局部腐蝕電位波動,進一步加速了鑄態(tài)合金的腐蝕破壞;均質(zhì)化處理后,合金中α-Mg基體內(nèi)成分起伏變化較小,腐蝕電位波動也減弱了,進而降低了微電偶腐蝕效應(yīng),從而提高了合金耐腐蝕性能。

圖1 均勻化處理前后LWZ442M合金的微觀組織、耐蝕性、腐蝕行為和局部腐蝕電位測試

圖2 均勻化處理前后LWZ442M合金在0.1 M NaCl溶液中的腐蝕機理示意圖

該研究通過簡單的熱處理工藝實現(xiàn)了在Mg-Li基合金中形成LPSO相,同時顯著提高其耐蝕性,并表征了熱處理前后LWZ442M合金微觀組織,也揭示出不同狀態(tài)合金的腐蝕行為、腐蝕機理和LPSO相對LWZ442M合金耐蝕性提升的作用機制。該研究工作為高耐蝕輕質(zhì)鎂鋰合金的設(shè)計和應(yīng)用提供了重要的技術(shù)思路和理論支撐。

相關(guān)研究成果以“Enhancing corrosion resistance of Mg-Li-Zn-Y-Mn alloy containing long period stacking ordered (LPSO) structure through homogenization treatment”為題,發(fā)表在腐蝕領(lǐng)域頂級期刊Corrosion science上,其中,第一作者和通訊作者為廣東工業(yè)大學(xué)李傳強副教授,中科院金屬所和加拿大阿爾伯塔大學(xué)王士棟為共同通訊作者。

原文鏈接: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2024.111829

二、鋅合金化對BCC結(jié)構(gòu)鎂鋰合金應(yīng)力腐蝕開裂行為的影響

在實際服役環(huán)境中,應(yīng)力和腐蝕介質(zhì)往往共存,導(dǎo)致Mg-Li合金承受應(yīng)力腐蝕開裂(SCC)的風(fēng)險。SCC的發(fā)生極其復(fù)雜和危險,可能導(dǎo)致材料的突然斷裂,發(fā)生災(zāi)難性事故。近年來學(xué)者們對Mg-Li合金的研究越來越多,但其應(yīng)力腐蝕開裂行為和機理研究相對較少,目前未得到全面的認(rèn)識,并亟待闡明。因此,Mg-Li合金的SCC行為研究至關(guān)重要,在其工程領(lǐng)域應(yīng)用中具有重要實際意義。

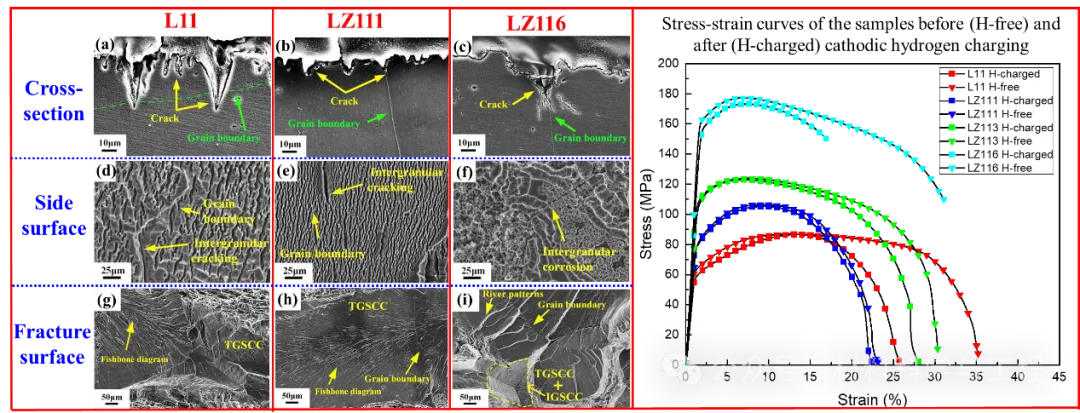

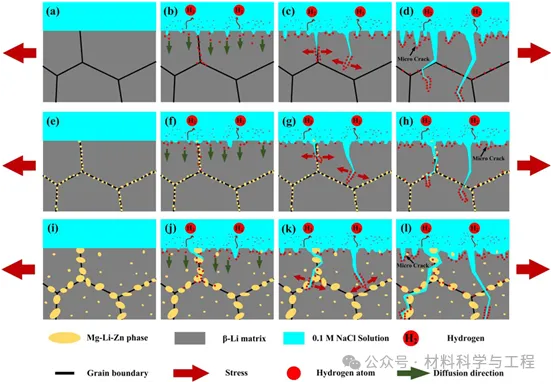

該研究通過調(diào)控Zn元素含量設(shè)計了四種BCC結(jié)構(gòu)Mg-11Li-xZn合金(x = 0 wt.%,1 wt.%,3 wt.%,6 wt.%),然后采用慢應(yīng)變速率拉伸實驗(SSRT)、失效斷口/側(cè)面組織分析和電化學(xué)陰極充氫等方法對上述四種合金的應(yīng)力腐蝕開裂行為和機理進行研究。實驗結(jié)果表明,隨著Zn含量的提高,Mg-11Li基合金的塑性SCC敏感性指數(shù)ISCC-ε呈現(xiàn)先降低后升高趨勢。可見,含少量Zn(1 wt.%)的Mg-11Li-1Zn合金表現(xiàn)出最高的抗應(yīng)力腐蝕開裂性能,且明顯優(yōu)于其他鎂合金,這主要歸因于其表面可形成防護性較好的表面膜,且合金中第二相較少,微電偶腐蝕效應(yīng)較弱。不含Zn的Mg-11Li二元合金在腐蝕介質(zhì)中形成的表面膜保護性較差,且氫原子容易滲入基體,從而引起顯著的應(yīng)力腐蝕開裂行為。當(dāng)添加過多的Zn元素時,Mg-11Li-6Zn合金基體中可形成大量的第二相,在腐蝕環(huán)境下可引起強烈的微電偶腐蝕效應(yīng),加速破壞表面膜的完整性,同時促進氫的產(chǎn)生和滲透,從而導(dǎo)致嚴(yán)重的應(yīng)力腐蝕開裂,即SCC敏感性較高。

圖3.應(yīng)力腐蝕開裂后的微觀形貌以及充氫前后的力學(xué)性能對比

圖4.不同Zn含量Mg-11Li基合金應(yīng)力腐蝕開裂示意圖

該研究提出利用少量Zn元素實現(xiàn)BCC結(jié)構(gòu)鎂鋰合金抗應(yīng)力腐蝕性能的提升,揭示了不同Zn含量對Mg-11Li基合金應(yīng)力腐蝕開裂行為和機理的影響規(guī)律,以及電化學(xué)陰極充氫對Mg-11Li基合金力學(xué)性能的影響。該項工作不僅為深入研究鎂鋰合金應(yīng)力腐蝕開裂行為與機理提供了新思路和觀點,也為低成本高耐蝕鎂鋰合金的設(shè)計和應(yīng)用提供了重要的理論指導(dǎo)。

該研究成果以“Effect of Zn addition on the stress corrosion cracking of as-cast BCC Mg-11Li based alloys”為題,發(fā)表在腐蝕領(lǐng)域頂級期刊Corrosion science上,其中第一作者為廣東工業(yè)大學(xué)碩士生鄧斌斌,廣東工業(yè)大學(xué)李傳強副教授與廣東腐蝕科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新研究院閆昌建副研究員、韓恩厚院士為論文的共同通訊作者。

原文鏈接: https://doi.org/10.1016/j.corsci.2023.111707

廣東工業(yè)大學(xué)青年教師李傳強副教授,一直從事先進鎂及鎂鋰合金成分設(shè)計、微結(jié)構(gòu)調(diào)控與表征、形變處理、腐蝕電化學(xué)以及材料環(huán)境服役行為與失效機制等方面研究工作,目前已發(fā)表學(xué)術(shù)論文50余篇,其中以第1或通訊作者發(fā)表論文31篇(近五年25篇,中科院1-2區(qū)論文21篇,領(lǐng)域內(nèi)頂刊或TOP期刊16篇),高被引論文2篇,他引1000余次,其中單篇論文目前最高被引超過160次2篇,申請/授權(quán)發(fā)明專利和實用新型專利9項,近五年作為項目負(fù)責(zé)人,李傳強副教授先后承擔(dān)了國家級和省部級等科研項目6項(包括國家自然科學(xué)基金項目、廣東省自然科學(xué)基金-青年提升項目、廣州市基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究-科技菁英“領(lǐng)航”項目),企業(yè)橫向課題多項。此外,李傳強還擔(dān)任金屬材料與冶金領(lǐng)域領(lǐng)軍期刊Journal of Magnesium and Alloys(JMA)青年編委、廣東省生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)會生物3D打印與再生醫(yī)學(xué)分會委員、中國機械工程學(xué)會增材制造(3D打印)技術(shù)分會青年委員。近年來,李傳強副教授先后榮獲鎂合金領(lǐng)域頂刊JMA(IF=17.6)的突出論文獎和最有價值論文獎、廣東工業(yè)大學(xué)材料與能源學(xué)院“青年優(yōu)秀人才”。

免責(zé)聲明:本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的文字、圖片與視頻資料版權(quán)歸原創(chuàng)作者所有,如果涉及侵權(quán),請第一時間聯(lián)系本網(wǎng)刪除。

-

標(biāo)簽: 鎂鋰合金, 廣東工業(yè)大學(xué), 李傳強

官方微信

《腐蝕與防護網(wǎng)電子期刊》征訂啟事

- 投稿聯(lián)系:編輯部

- 電話:010-62316606

- 郵箱:fsfhzy666@163.com

- 腐蝕與防護網(wǎng)官方QQ群:140808414